本記事は国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験を、月刊高専を運営しているメディア総研(株)の社員3人が実際に解き、その感想や対策方法などを独自の目線でお送りする記事となります。

入試問題を解いたのは、国立高専の卒業生であるS(高専卒1年目)とY(高専卒2年目)、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業したライター兼編集担当O(大卒10年目)です。

令和4年度の試験を実際に解いた前回から約3年が経過。あれからどのような変化が見られるのでしょうか。それでは、社会の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

知識をどのように応用するか

O:とにかく私は歴史が全然ダメでした……。お2人は社会が得意でしたか?

S:めちゃくちゃ苦手でした。現役の受験生だった時も点数が低かったです。

Y:私もそうですね。

O:大人になった今だからこそ分かる問題もありますよね。ただ、時間は余りませんでした?

S:20分くらい余りました。この時間をいかに活用するかですよね。知識を問う問題が多いので、もう1度考えても結局あてずっぽうになることがあるという。

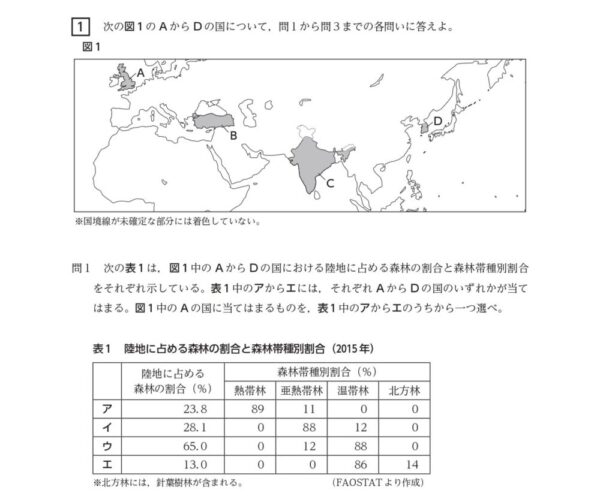

O:ちなみにですが、大問1の問1はいかがでしたか?

S:間違えました……

O:これは「陸地に占める森林の割合と森林帯種別割合」の表を見て、ア~エのどれがAの国かを当てる問題でした。でも、この割合そのものを覚えている人は恐らくいないと思います。「森林」という言葉に惑わされがちですが、これは「熱帯」や「温帯」、そして表にはない「亜寒帯」などといった「気候区分」を問う問題だと言えますね。知識は知識でも、ちょっとズラして問われている感じがします。

S:私は「ア」にしていました。答えは「エ」なので1番かけ離れた間違いをしていましたね……

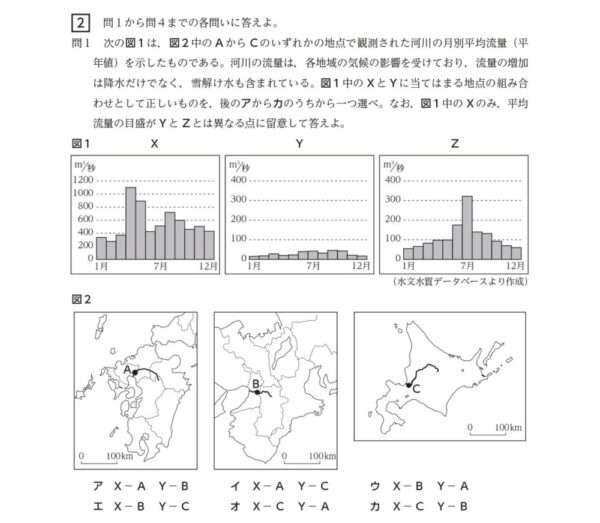

O:気候区分は地理分野で絶対に覚えておきたいことだと思います。大問2の問1はいかがでしたか。

S:間違えています……

Y:私は正解していました!

O:これも気候を問われていますよね。XYZの図を見るとYは「1年を通して河川流量が少ない」と分かります。河川流量を考えるにあたってまず思いつくのは降水量で、1年を通して降水量が少ない地域として代表的なのは瀬戸内です。瀬戸内と聞くと、岡山・広島と香川・愛媛に挟まれたエリアを想像しますが、図2のBは瀬戸内の端にある場所ですよね。だから、YがBとなります。ここもちょっとズラしているかと。

S:YがCだと思っていました。降水量が少ないと思いまして。

O:たしかにCは北海道なので梅雨はないですし、オホーツク海側の降水量は少ない方です。ただ、問題文に重要なキーワード「雪解け水も含まれている」がありますので、4月5月に河川流量が一気に増えているXがCとなります。よって答えは「カ」ですね。知識を知識としてだけ捉えていると、今回みたいに「知識として知っている事柄と似たような事柄」で応用できないので、注意が必要です。

知識をそのまま問わない問題

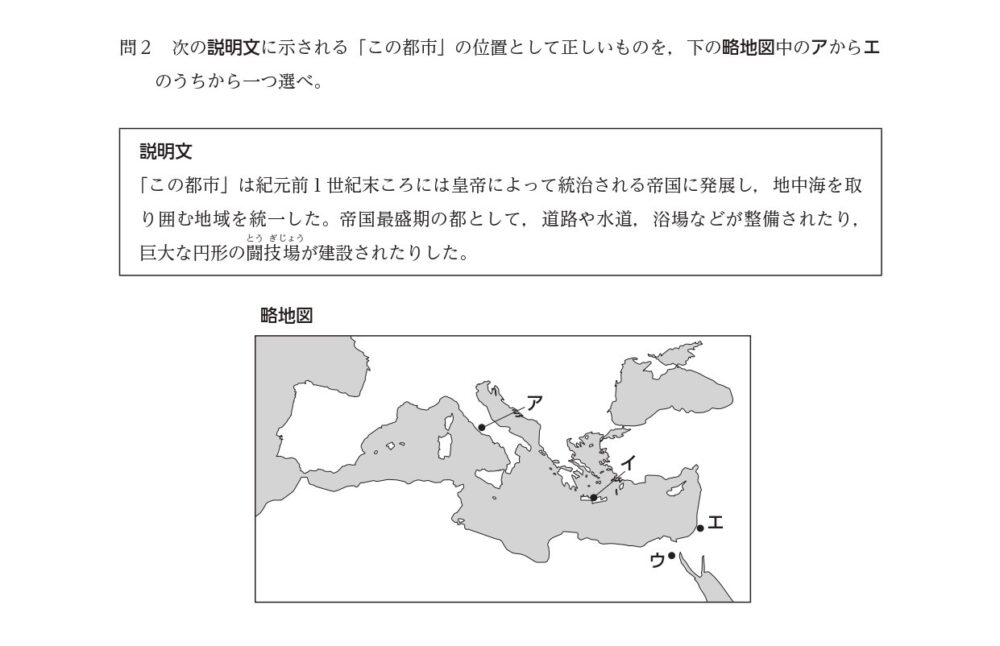

O:あと、これはあくまで私の印象ですが、固有名詞をあえて出さない問題がいくつかあると思っています。例えば、歴史の問題である大問4の問2も、固有名詞を出していないですよね。

Y:説明文にある「巨大な円形の闘技場」のことですね。「コロッセオ」とは書いてないです。

O:「巨大な円形の闘技場」はコロッセオに限らずいくつかあるのですが、ここで「コロッセオ」と書いていたら、一発でローマを指し示す「ア」だと分かると思います。

Y:伏せられると、ちょっと難しくなりますね。

O:固有名詞そのものを問う問題というよりは、事実関係や物事の原理などについて問う問題にしているのかなと、社会の入試問題を解いていて思いました。

S:受験生のときにどれだけ頑張って知識を覚えようとしても、なかなか点数に結びつかなかったのが社会でしたね。

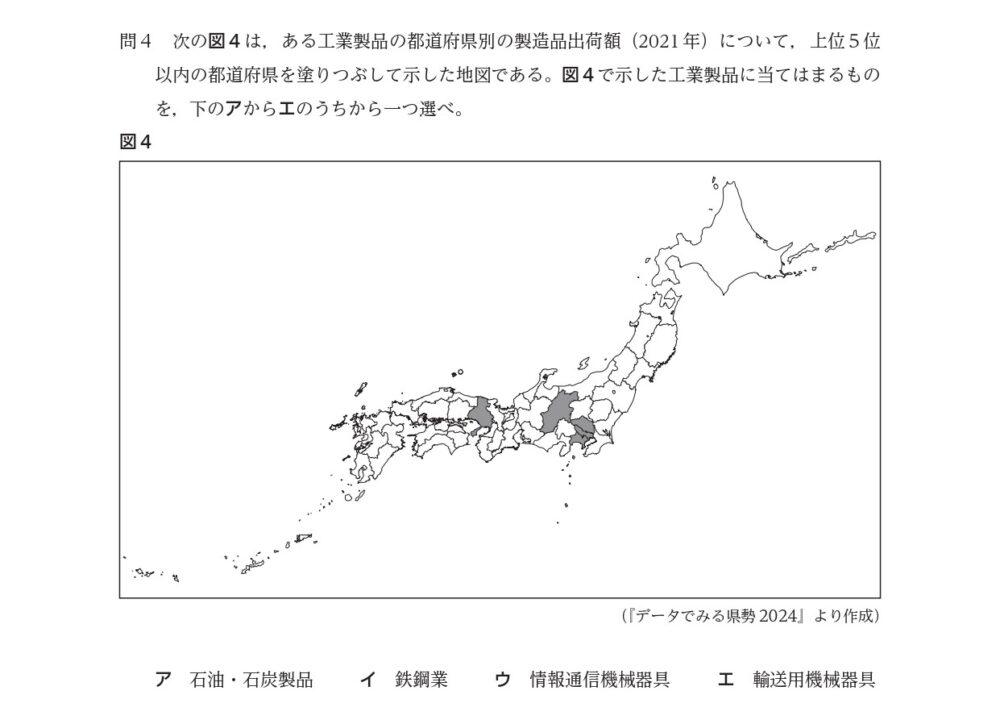

O:工業製品の都道府県別の製造品出荷額について問われた大問2の問4も、物事の原理について問われた問題なのかなと思います。

O:ここで注目すべきは「長野県が上位5位以内に入る工業製品」である点だと思います。選択肢にある「石油・石炭製品」も「鉄鋼業」も「輸送用機械器具」も、原材料や完成品が“重くて大きいモノ”ですから、船で運びやすい海沿いでつくりたいはず。そのため、長野県はイメージしにくいです。

しかし、「情報通信機械器具」は精密機械や半導体など“軽くて小さいモノ”もつくりますので、高速道路が整備されていてトラック等で運びやすく、精密機械の製造に必要なきれいな水・空気がある長野県は適した環境と言えます。よって「ウ」が正解となります。

S:都道府県別の製造品出荷額を工業製品ごとにただ覚えるのは筋が悪く、「なぜそうなっているのか」という原理を知っておかないといけませんね。そうしないと応用が利かないという。

O:大問2の問4は、物流の原理を問われていた問題かもしれません。あと、車で有名な(豊田市のある)愛知県が上位5位に入っていない時点で、「輸送用機械器具」や、それに関連する「鉄鋼業」が正解になるとは考えにくかったです。

会社を経営することについての問題

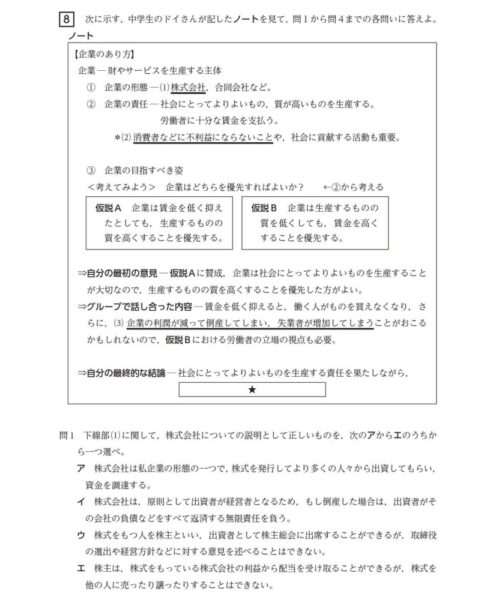

Y:大問8は会社の経営に関する問題でしたね。私が現役のときもこのような問題は小問の1つとしてはあったと思うんですけど、大問としてこんなにガッツリ問われていることに驚きました。

S:私が受験したときも政治を中心とした公民の問題はあったイメージですけど、経営に関してここまでいろいろ問うんだと思いました。

O:高専ではアントレプレナーシップ教育に力を入れていますから、こういった問題が出ることは不思議ではないかもしれません。

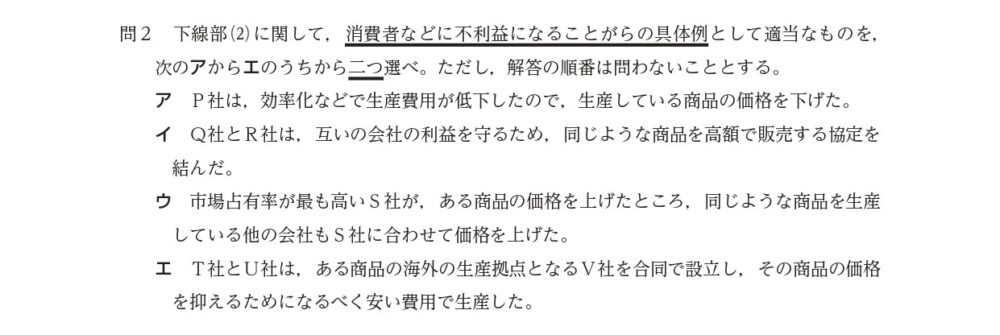

S:問2では「消費者などに不利益になることがらの具体例」を問う問題が出ていましたが、図らずも最近ニュースになっていた内容を思い起こすものでしたね。

O:異なる企業が販売している同じような商品を、カルテル(連絡を取り合うこと)によって値段を一斉に引き上げた疑いがかけられたニュースのことですね。つまり、選択肢「イ」が疑われたわけです。ちなみに、答えは「イ」と「ウ」でした。

Y:冒頭の話題に戻りますが、社会人になった今だからこそ難しく感じないのかもしれません。教科書だけでなく、日頃のニュース等から社会が動いている原理を理解し、体系的な知識を確立することが、社会の入試問題を解くこと、ひいては社会で活躍できる人になることにつながると思います。

※本記事の内容は、あくまでS、Y、Oの独自の感想です。

◇

<社会の得点>

S:68点/100点 Y:88点/100点 O:84点/100点

◇

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。

詳細はコチラをご覧ください。

◇

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏