一関高専体育館-2-1.png)

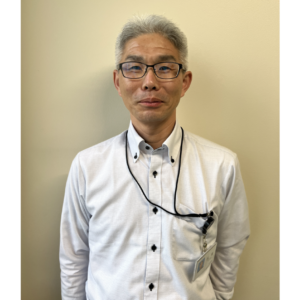

2024年4月より一関高専の校長に就任された小林淳哉先生。1988年から現在に至るまで教員の道を歩み続けている小林校長が現在力を入れているのは、生成AIも大いに活用して授業を思考・探究する場とする教育改革です。その教育方針や背景にある思いをお伺いしました。

高専は自己形成の場所だった

―どんな幼少期を過ごされましたか。

父が理科の教員だったこともあってか、生き物全般が好きで、物心ついたときから私が近所で捕まえてきた虫や手なずけた野良犬たちが常に身近にいる環境でした。

よく「一番強い動物がライオンだとして、一番弱い動物は何だろう」とか「カマキリとスズメバチはどっちが強いのだろう」「ミミズとダンゴムシはどっちが弱いのだろう」といったことを考えていました。実際に試してみなければ気が済まないところもあり、カマキリを入れた虫かごに仮死状態のスズメバチを入れたこともあります。ひと言で表すなら、変わった子どもでした(笑)

当時の将来の夢は「化学の研究者」「獣医」「先生」と、盛りだくさん。地元の函館高専を受験しようと決めたのは中学1年生の頃だったかと思います。兄が腕試しで受験したことを知っていたので、自分もせっかくなら公立高校と高専の両方を受けようと早いうちから決めていました。

ただ、高専に行くとなると必然的に研究者になるしかないと思っていたので、公立高校に進んで獣医になる夢も手放しきれず、最終的な進学先はギリギリまで悩みました。

―なぜ最終的に高専への進学を選んだのでしょうか。

当時、函館高専の入試は、学力試験での合格内定者には面接試験も実施しており、この面接日は公立高校の受験日と同日に設定されていました。

さて、高専の学力試験当日、私は40度近い高熱にいきなり襲われ、朦朧としたままテストを受けることになりました。何を書いたか記憶が残っておらず「絶対に不合格だろう」と思いながら、体調も回復せず数日寝込んでいたところ、結果はなんと合格。まだ回復しない体調で、積極的に次の行動(公立高校入試の準備)を起こすモチベーションも回復せず、「それも、これも、全部運命だろう」と思い、面接へと向かい、高専への進学を選んだというわけです。

いわば流れに身を任せて進学したような形ですが、一度も「高専にしなきゃよかった」と思ったことはありません。中学とはまったく違う環境で、授業スピードは非常に早く、ついていくのに必死でしたが、楽しい5年間を過ごしました。

.png)

また、高専で学生生活を送る中で、自分の適正も見えてきました。私の下宿先には、試験前になると「どこが出るか教えてほしい」「60点とるためのヤマをかけてほしい」と、同級生がいつも入れ替わり集まってくるようになりました。そうしているうちに、「いかにしてポイントをわかりやすく教えるか」を工夫するようになり、人に教えることの楽しさを実感。次第に「先生になりたい」という夢が明確になっていったのです。

もちろん、研究も楽しかったですし、自分が興味のある分野にも気づけましたが、高専での5年間は何より自己形成をする上でとても貴重だったように思います。

―高専卒業後は豊橋技科大に編入されていますが、どのように選んだのでしょうか。

大学でも化学系の研究を続けることは決めていたので、候補は愛知県の豊橋技科大か新潟県の長岡技科大の2択。学生たちには「進路は慎重に選びなさい」と口を酸っぱくして指導しているのでお恥ずかしい限りですが、最終的に豊橋技科大を選んだのは「気候が温かくて雪が降らない場所」という不純な理由です(笑)

進学当初は研究者になるか教員になるかで迷っていたのですが、ひとまず大学に行けばどちらかは目指せるのではないかと考え、大学院まで進みました。そして、いよいよ院卒というときに高専時代の恩師に「教員になりたい」と連絡したのですが、定員の関係で今は採用の予定はないと言われてしまいました。でも、「2年後にポストが空く可能性があるから、その時点でも教員になりたい意志が変わっていなかったら考えてみたらどうか」と。そこで、修了後は出光興産に就職する道を選びました。

民間企業を経て、夢を叶える

―出光興産ではどんなお仕事をされていたのでしょうか。

大学・大学院で学んだ材料開発(セラミック)のスキルが生かせる研究職です。もちろん、教員になるまでの腰掛けにするつもりはありませんでした。働くからにはしっかり結果を出そうと決めていたので、真剣でしたよ。企業で研究する楽しさも感じていました。

そして、意外にも早く——入社2年目の夏に函館高専から声がかかりました。正直、迷いました。2年しか働かずに企業の何がわかるんだと自分でも思いましたし、仕事も楽しくなってきたタイミングでしたから。でも、よりワクワクできる未来を想像したら、教壇に立っている自分の姿に胸が躍ることに気づいたのです。高専でも研究はできるし、やっぱり自分が進むべきは教員の道だと確信しました。

―実際に教員として働いてみて、いかがでしたか。

研究費が少なくて不満をこぼすことはありましたが(笑)、やはり学生と共に学び合う時間は想像以上に楽しかったですね。自分が学生時代にお世話になった先生方もほとんど残っていたので、授業見学もたくさんしました。教員の道を歩み始めて今日まで37年、教員をやめたいと思ったことは一度もありません。何物にも代えがたい、本当に素晴らしい仕事だと思っています。

教員になって良かったと感じる瞬間も数えきれないほどありますが、一番は卒業して20年以上経つ学生の親御さんと、いまだに年賀状やお歳暮のやりとりをしていることでしょうか。

私は担任を持つと、家庭訪問をしていたんですよ。時には函館から400km以上離れた家庭に行ったり、土日を使ったりと、とにかく学生一人ひとりの親御さんと話をすることを大切にしていました。家庭訪問というと「お小言を言われるのか?」と親御さんも構えてしまうのですが「学校ではこんなことができてすごいんですよ」と、良いところを見つけ褒めにいく機会としていました。

なぜなら、学生の教育は家庭と一緒にするものだと思っているからです。高専と家庭、それぞれの役割で学生を育てるには、何より親御さんと信頼関係を結ぶこと。このとき築いた関係性が、今もなお続いているのは教員冥利に尽きます。思い返せば、私の恩師も家庭訪問をしてくださって、親が「素敵な先生」と言っていたんですよね。その思い出があったのも大きいかもしれません。

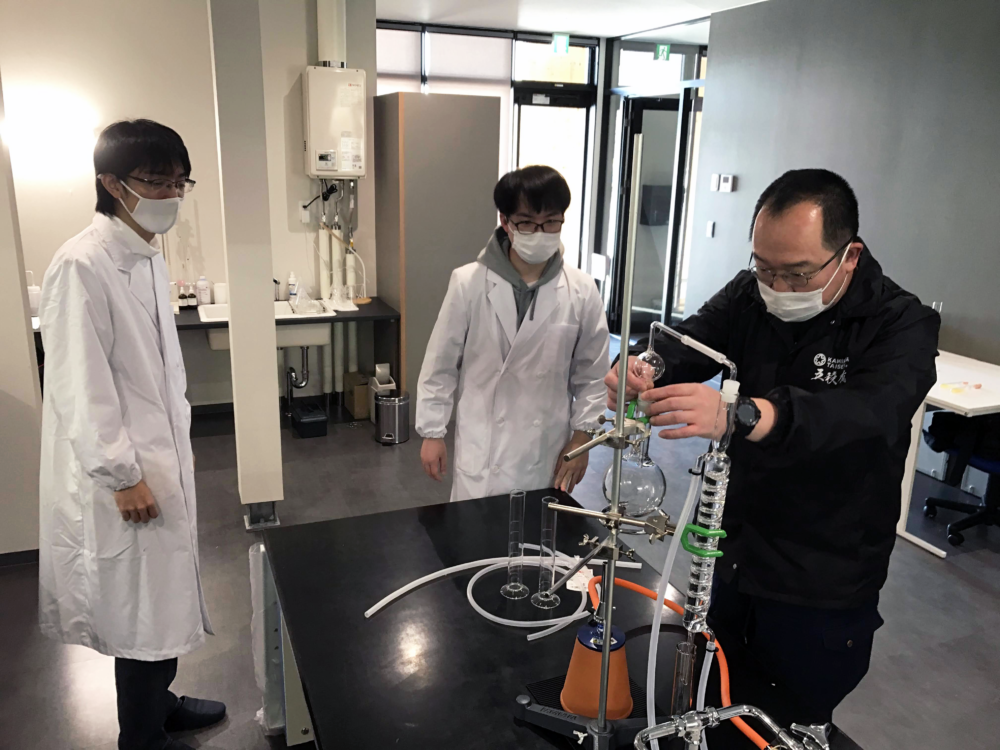

―先生は函館高専におられた頃、地元に酒蔵をつくられたそうですね。その経緯を教えてください。

函館には長い間、酒蔵がなかったんです。観光客が多いのに飲ませる地酒がないなんてもったいない。地続きというだけで函館から300kmも離れた町の酒を「北海道の酒」として観光客や取引相手に勧めなければならないというのは、函館の酒好きみんなの悔しさでもあったのです。

私は高専で地域連携を担当していたこともあって、企業の方々との付き合いは多く、ある飲み会の席で「もう、いっそのこと酒蔵をつくってしまいましょう!わっはっはぁ!」と盛り上がりました。それがスタートです。酒の勢い恐るべしです。

そして、市内に自生する菜の花から日本酒醸造に適する酵母を発見し、米農家とのつながりや自治体の協力を得て、まずは本州の酒蔵への委託醸造による純米酒「函館奉行」の商品化と販売により「次は酒蔵」の機運を盛り上げ、ついに2022年に函館市亀尾町に完成したのが「五稜乃蔵」です。

蔵には函館高専醸造ラボを併設し、醸造研究を進め、ついに2024年に米、水、酒蔵、そして酵母まで地元函館産の「五稜 特別純米 菜の花酵母」の販売にこぎつけました。

私の本来の専門はセラミックですから、酵母も醸造も言ってしまえば素人同然です。ですが、さまざまな方のご協力のおかげでこれが実現できました。「五稜 特別純米 菜の花酵母」はある通販サイトでのデイリー売り上げランキングが1位になるなど、本当に光栄に感じています。

このプロジェクトを遂行できて本当に良かったと心から感じたのは、あるとき、初対面のご夫婦から突然「小林先生ですよね。美味しいお酒をつくってくれてありがとうございます」と声をかけられた瞬間です。新聞かニュースで私の顔を見て覚えてくださっていたのでしょうか。このとき「ああ、自分は函館高専でやり残したことはないな」と思いました。

※(編集部より)小林先生は函館高専でのPBLにも力を注いでいらっしゃいました。その取組内容や、小林先生へのインタビューはコチラよりご覧いただけます。

チャレンジングな学生を輩出する一関高専

―2024年4月からは一関高専の校長に就任されています。校長として大切にしていることを教えてください。

先生たちの誰しもに「教育を受けてきた経験」があり、現在の自分をいわば成功モデルとして「教育はこうあるべき」と語ることができるはずです。しかし、その多くは「教員による一方通行の教育」を受けてきたもので、ノートを一所懸命に取り、基本的知識の理解、計算の理解、そして応用問題が解けるようになることをよしとする教育方法だと思います。

今日、生成AIが「知識の補助装置」としての役目を担い、知識や技能を必ずしも全て身につけておく(記憶しておく)必要はない時代になっています。つまり、これまでのように「教員が提供する知識を身につけ、試験においてその定着を確認する」ということにそれほどの重みはなく、大切なのはその知識を活用して「未知の課題に取り組んでいくことができる(思考・探究できる)」ことにあると確信しています。

ですから、今後は先生たちの「自分はこうやって学んできたから、教育はこうあるべき」という考えを一旦横に置き、現代のエンジニア育成ニーズを捉え、教育法を再構築する(リスキリング)ことが大切だというのが私の考えです。そこで、一関高専では「生成AIを活用した授業改善ワーキンググループ」をつくり、授業を学生たちが思考する場に変えるための教育改革を進めています。

そして目指すべきは、自分で思考し、探究し、企業のプロジェクトを率先して引っ張っていけるような現状突破力のある人材の育成です。「知識をしっかりと身に付け、確かな技能と技術が備わっている高専卒業のエンジニア」は「膨大な知識を持つ生成AIと正確で速いロボット技術」に置き換えられるのは必然です。だからこそ旧来の高専生のイメージを刷新し、「未知なる課題に取り組んでいける人材こそ高専生」と評価される、生成AIやロボットに置き換えができない唯一無二のエンジニアを育成したいと思っています。

―そのほか、一関高専が力を入れていることはありますか。

前校長の荒木信夫先生(現:香川高専 校長)が取り組んでいた「アントレプレナーシップ(起業家精神)教育」です。実際、一関高専には事業創出コンテスト「DCON」で第1位を獲得した学生チームがいたり、専攻科に在籍しながら既に起業している学生がいたりと、チャレンジングな学生が増えています。

ここ数年、全国の高専がアントレプレナーシップ教育に力を入れていますが、「在学中に起業できる高専」というフレーズにエビデンスをつけられる高専はそう多くないはずです。こうした先輩をロールモデルにして、特に低学年が「自分もそうなりたい」と目を輝かせているのが一関高専の素晴らしさです。

学生たちの「これを開発したい」「こういうサービスを社会実装したい」という思いをプロジェクトベースの活動と授業を通じて具体化させる仕組みを、今後も構築していきたいと考えています。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

一関高専正門前.jpeg)

知識や基礎・基盤のスキルはもちろん大切です。でも、それは生成AIとロボット技術で代替できることかもしれません。生成AIとロボット技術が旧来のエンジニアの仕事を奪うのは間違いないです。しかし、同時にそれによって新しい仕事や役割も生まれるでしょう。

そうした時代でも、人が個性や強みを発揮するには「生成AIを使い倒し、そこから的確な判断をしながら強みや個性を発揮する」ことができる力を身に付ける必要があります。その延長上に、起業したり、就職先の会社でプロジェクトを任せられるような得難い人材として評価されたりと、自分自身もワクワクしながら仕事ができる未来が待っているはずです。

新しい技術や新しい視点を見つけた時にワクワクできる躍動感を、ずっと持ち続けてください。

小林 淳哉氏

Junya Kobayashi

- 一関工業高等専門学校 校長

一関高専体育館-2-470x309.png)

1982年3月 函館工業高等専門学校 工業化学科 卒業

1984年3月 豊橋技術科学大学 工学部 物質工学課程(現:応用化学・生命工学課程) 卒業

1986年3月 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 物質工学専攻(現:応用化学・生命工学専攻) 博士前期課程 修了

1986年4月 出光興産株式会社 中央研究所

1988年4月 函館工業高等専門学校 工業化学科(現:物質環境工学科)

2024年4月より現職

一関工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)