高知高専の卒業生で、現在は北海道大学大学院 工学研究院で、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)に博士研究員として取り組まれている石原道秀さん。現在取り組んでいるプロジェクトから、河川工学を研究されるに至った経緯まで、高専時代の思い出を中心にさまざまなお話を伺いました。

高専で、思いがけず土木工学のおもしろさに目覚める

―高専に進学をしたきっかけを教えて下さい。

中学2年生時の進路相談で担任の先生に「手に職を付けたいので普通科ではなく工業科のある高校に進みたい」と伝えました。子供の頃から、両親などの大人をみていて、生きていくにはなにか一芸に秀でていたほうがいいのではないかと考えていたせいかもしれません。

私の成績はその時点ではかなり悪かったのですが、担任の先生は高知高専を進学先として勧めてくれました。それからは受験のために塾に通い、勉強に励むようになりました。

はじめは電気情報工学科を志望していました。今にして思えば変な話ですが、この学科に入るとゲームをつくれるようになるという風説があったせいか、推薦入試では30倍以上の倍率がありました。私も『ゲームセンターCX』という番組をよく見ていて、自分でゲームをつくれるようになったら面白いだろうなと思い、この学科を志望した記憶があります。結果的には入れず、当時倍率の低かった環境都市デザイン工学科(現:まちづくり・防災コース)に進むことにしました。

―高知高専の環境都市デザイン工学科に入学してみて、いかがでしたか。思い出に残っていることを教えてください。

環境都市デザイン工学科では土木工学を中心に学ぶのですが、学年を経るにつれて次第にそのおもしろさに気づきました。きっかけは、高専の本科4年生の時に岡田将治先生の研究室に所属していた先輩から、河川調査のアルバイトに誘っていただいたことです。四国内の様々な河川調査に引率していただき、分からないながらもお手伝いに勤しみました。洪水の調査から、古い気象記録のデータ化まで、いろいろなことをしました。

愛媛にある肱川へ真冬に調査に行ったことは特に記憶に残っています。高知ではめったに降ることのない雪が降っていて、胴長をはいて川につかり、凍えそうになりながら調査をしました。調査が終わって、寒さのなか食べたラーメンは本当においしかったです。5年生からは私も岡田先生の研究室に所属することになり、暗記だけで乗り切れる試験とは異なる、実践形式の学びの面白さに気付かされました。

―その後、専攻科、大学院に進学された理由を教えて下さい。

周りは本科で卒業して就職する人のほうが多かったのですが、私はその時点ではやりたいことがなかったので、ある種の延命措置として専攻科に進みました。

そして、いざ専攻科を修了する段階になった際、私は自分の研究内容を十分に理解しているという実感をもてなかったのです。専攻科を含め高専生時代の研究には、暗記だけでは身につかない、原理的な理解が伴っていなかったと思います。「今度は理解した上で研究したい」という意思が芽生えたため、大学院に進むことを決意しました。

大学院は、岡田先生の勧めで、新潟大学の安田浩保先生の研究室に進学しました。安田先生の研究室は、岡田先生のご専門と同じ河川工学に関する研究室ですが、数値解析が中心です。私が高専で中心に取り組んでいたのは現地観測だったため、専門性の違いに最初は苦労しました。

苦境にあって我流で突き進もうとしていた私に、安田先生は丁寧に指導をしてくださいました。研究が思うように進まない状況を前にして、素直になって自分を変えないといけないと諭され、頑固な私は紆余曲折ありながらもそれに従うように安田先生からいただいた助言を一つ一つこなすことだけに集中しました。安田先生のアドバイスは今の私の人生観をつくっていると思います。研究の指導にとどまらず、生き方の師匠として今も感謝が絶えません。

また、新潟に引っ越してきた時は、文化の違いに戸惑いました。高知と違って新潟の方言には抑揚がほとんどないため、感情が読み取りづらかったのです。「そうですか」と言われても、本当に理解してくれたのか、それとも興味がないのかがわからなくて、慣れるまではしばらく悩みましたね。

どこに属するかではなく、誰とどう仕事をするか

―現在の研究について教えてください。

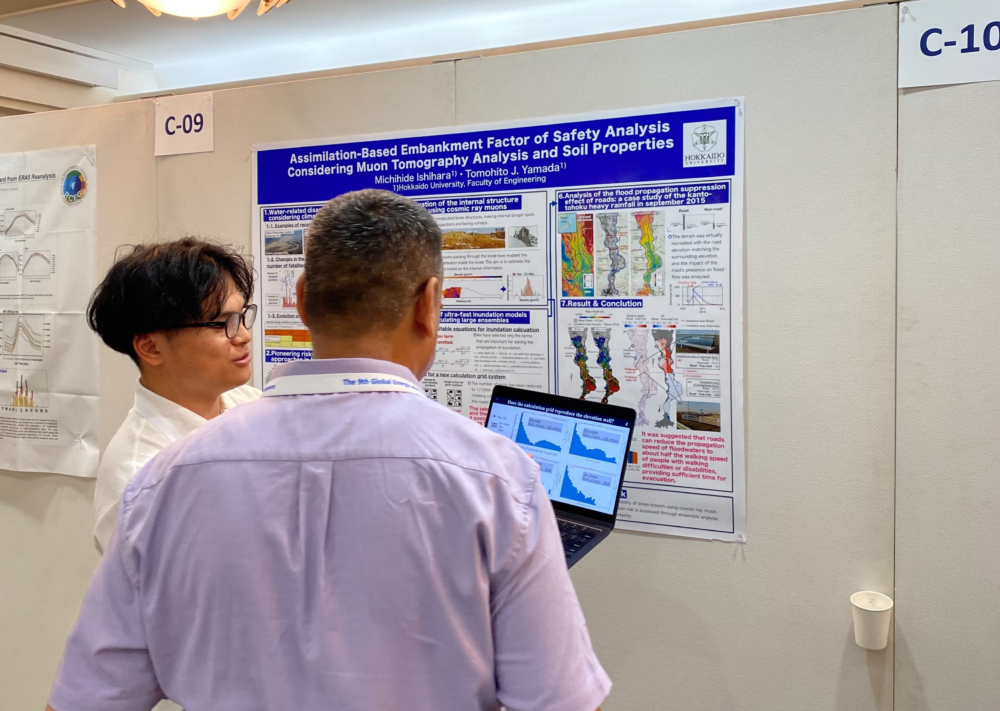

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)という国家プロジェクトがいま進行しています。私が現在所属している北海道大学大学院 工学研究科の山田朋人先生はこのプロジェクトの一部である、スマート防災ネットワークの構築 サブ課題B「リスク情報による防災行動の促進」の研究開発責任者として進めていまして、私も博士研究員として携わっています。

このサブ課題は、個人・企業・自治体が、科学的に根拠のあるリスク情報に基づいて災害に備えることができる社会の実現を目指すものです。私は浸水リスクの情報を提供するための氾濫解析モデルの構築に携わっています。

ところで、ハザードとリスクの違いはご存知でしょうか。同じ分野でも人によって定義は異なりますが、ここでいうハザードとは、河川氾濫のようなある一つの災害を指します。一方でリスクは、「もしかしたら起こったかも知れない浸水」や「今後起こるかも知れない河川氾濫」のように、あらゆる災害の可能性を指します。自然現象はまだまだ分からないことだらけですので、あらゆる可能性を踏まえて災害に備える必要があります。

そのためにも起こりうる様々な氾濫パターンを考慮する必要があって、それには大量の計算が必要になります。私が今取り組んでいるのは、その大量の計算を高速に解析できる氾濫解析モデルを構築することです。

災害や気候変動に対して対策をしないといけないと理解はしているけれど、どうすればいいのかわからないという方にはぜひ関心を持っていただきたいです。

―これからどういう研究をしたいと考えていますか。

これまでの研究では、まったく新しいことを始めるというより、既存の枠組みの中で改良を重ねてきました。今後は視野を広げ、他の分野の学問にも触れてみたいと考えています。まだ模索中なので、他の研究者と意見を交換できればいいなと思っています。

似たような興味を持つ高専生がいれば、一緒に研究できたらうれしいです。新しい分野や違う視点からの協力で、お互いに学べることがあると思います。興味のある方がいらっしゃったら、気軽に連絡してください。一緒に考えを深められたらいいですね。

―今後の目標を教えてください。

氾濫解析に関する教科書を書くことです。数値計算に関する既存の教科書はあるのですが、氾濫解析に特化したものは見られません。仮にあったとしても、それは十分な知識をもった人でないと読むのが難しいものだと思います。たとえば、計算アルゴリズムについて理論的な説明はあるものの、実際にプログラムとして書く方法について特に書いていなかったりします。

氾濫計算の結果のみを活用する人でも、ある程度計算の内部アルゴリズムは理解していたほうがよいでしょう。理想的には、河川にかかわるすべての人が読めるものにしたいです。難易度としては超初心者編と初心者から上級者を目指す編の二つがいいですね。

―好きな河川はありますか?

個人的に好きなのは京都の鴨川ですね。鴨川では夏になると床(ゆか)といって、料理店や茶屋が川に張り出した座敷をつくります。これは人と河川が共存している理想形だと思います。河川は絶対的に危険なものではなく、正しく理解すれば、人に恵みをもたらす存在である、ということを教えてくれる教科書のような存在です。

―高専生にメッセージをお願いします。

大学に進学する場合は、大学名ではなく、研究室の先生がどんな人物なのか、自分の研究はもちろん、直感的なところでの相性も見ることをおすすめします。興味のある学会に2、3回出てみると、自分の研究にも役立ちますし、その大学の先生の雰囲気を掴むヒントにもなると思います。

大学進学に限りませんが、重要なのは、どこに所属するかではなく、誰とどう付き合うかです。そのためにもまずいい人と出会う必要があります。いい人との出会いは、若いうちは運の要素が大きいですが、年齢を重ねてくると自身の実績が出会いを手繰り寄せるものです。なので、高専生は、自分は運がいいと思い込みつつ、目の前のことに実直に励んで地道に実績を重ねて欲しいです。

また、本を読むことも大切です。私たちは普段の会話だけでなく、プレゼン・資料作りなど、私生活から仕事の全てにおいて言葉を使います。言葉の使い方は周りの認識を変化させ、人生にも大きく影響します。言葉を正確に使えない人は、正しい認識もできません。拙い文章から奇抜な文章、複雑な論理をわかりやすく伝えている文章など、できるだけ多くの文章に触れてください。

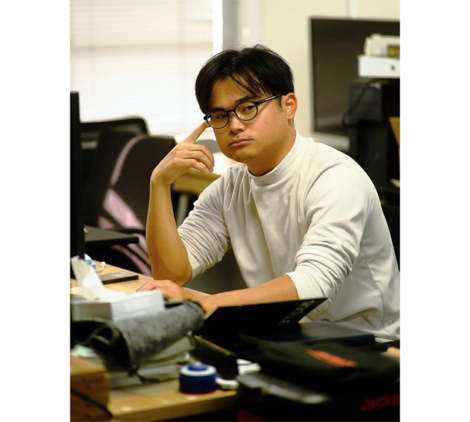

石原 道秀氏

Michihide Ishihara

- 北海道大学大学院 工学研究院 博士研究員

2015年3月 高知工業高等専門学校 環境都市デザイン工学科 卒業

2017年3月 高知工業高等専門学校 専攻科 建設工学専攻 修了

2019年3月 新潟大学大学院 自然科学研究科 博士前期課程 修了

2022年3月 新潟大学大学院 自然科学研究科 博士後期課程 修了

2022年4月より現職

高知工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏