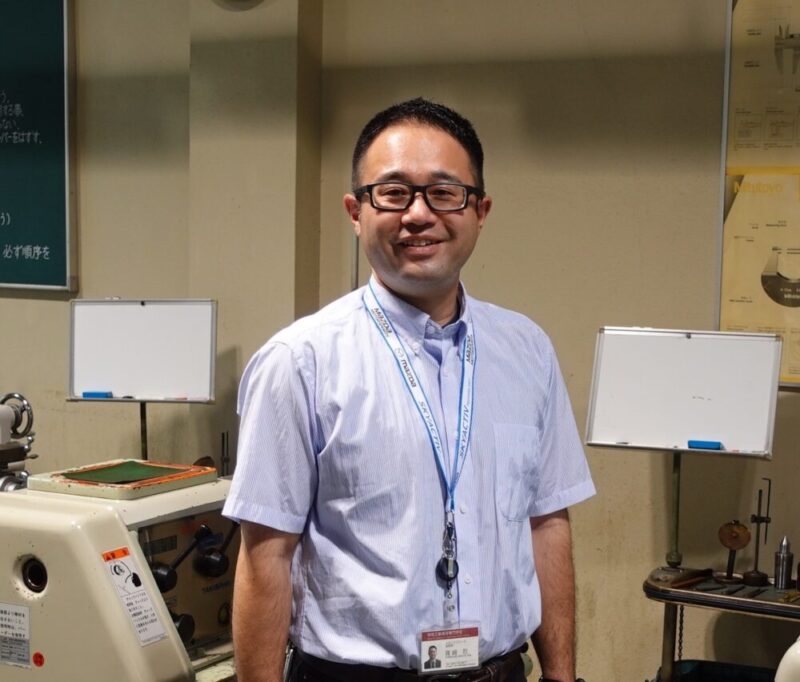

“親族一同みな機械系”という環境で生まれ育ち、自身も有明高専機械工学科の卒業生という創造工学科准教授の篠崎烈先生。とにもかくにも「まず手を動かすものづくり」を第一に考えられている先生に、お話を伺いました。

高専間の異動を活用し、学んだことを母校に還元

-先生は、有明高専の卒業生と伺いました。母校に就職されたきっかけは?

私は、家族みんな機械・工学系の一家なんです。父親が機械設計をして母親がCADで図面を引くような、そんな両親のもとに生まれたので、家庭環境から機械工学の世界で生きてきたということが影響し、自然と高専に進学していましたね。妹も高専に進んでいます。

ちなみに私の奥さんはプラント設計の仕事、弟も妹も自動車関連の仕事に就いていて,その家族もまた関連企業に勤めているので、盆やお正月に親族が集まれば、ボルトの規格やCADの話で盛り上がる、親族一同工学系という面白い一族です(笑)。子どもの夏休みの自由研究や工作は、家族総出でものづくりや実験が始まるような家なんです。

そんな家で育ったので、私も高専に進学して卒業後は自動車会社に勤めようかなと思っていたんですが、たまたま当時の先生から,ポストがあるので来てみないかと声を掛けていただき、母校に教員として戻ることになりました。

-久留米高専でも教鞭をとられたそうですね。

高専機構本部の「高専間教員交流制度」を活用し、1年間だけ久留米高専に籍をおき、授業を行っていました。私自身が有明高専出身で、再び母校に戻って教員として働いているで、少し環境を変えるのもいいかなという思いがあったんです。外に出て、他校を見て勉強したいと思っていたところ、こうした制度の機会をいただき、久留米高専に赴任することになりました。

実際とても貴重な経験になりましたね。各高専の特色ってあると思うんですが、久留米は全国高専の中でも、成績上位といわれている高専です。学生の指導方法など有明と異なる点もあり、有意義に多くのことを学ばせていただきました。人脈も広がり、他高専に赴任したからこそ知ることができた有明の良さというのも実感しましたね。

久留米は学生の自主性を重んじた教育だったんですが、有明はどちらかというと学生をしっかりサポートしていく教育スタイルをとっています。「教育力」とよく呼んでいますが、全高専生の目指すべきゴールが一緒だとすると、そのゴールまでに取り組む教育の量は有明の方が多く、学生との密さを実感したので、そこは有明ならではなのかなと思います。

ただ100%学生に指導するとか、手をかけるというのではなく、少しずつ手を離すことも大事だと思っています。挑戦させて、失敗もさせていくことが重要。そのフォローがちゃんとできていればいいのかなと思うので、そうした部分は久留米から学ばせていただいたことを実践しているところです。

地域社会と共に取り組む研究テーマ

-ご研究内容について教えてください。

高専学生当時の卒業研究は制御工学で、その後大学で金属を削る切削加工技術を研究し、いまでも続けています。ほかにも炭鉱技術の研究や、機械実習教育カリキュラムの開発など行っていますね。企業との共同研究も年に1~2件取り組んでいて、昨年は地元の設計会社と共同で取り組み、モデルを設計して実験・実証を行いました。

私自身が高専生時代にロボコンに携わっていたことがきっかけで、ものづくり精神が根付いているんです。ですので私の授業では高専生らしく、「まず手を動かしてものをつくる」ことを大事にしています。頭の中で考えただけで、「できない」ということを絶対に言わない。考えるだけじゃなく、実際にものをつくり、「本当にできないことを証明して初めてできないと言いなさい」と学生にはいつも話しています。手を動かすことをモットーにして、研究活動をしていますね。

あとは、どう地域に還元できるかということを考えながら、研究活動を行っています。そうした意味では、三池炭鉱技術の研究や機械エンジニアを育てる教育カリキュラムの開発などは、地域貢献・地域連携を意識した取り組みになっています。

-三池炭鉱技術の研究や教育カリキュラムの開発とは、どのようなものでしょうか。

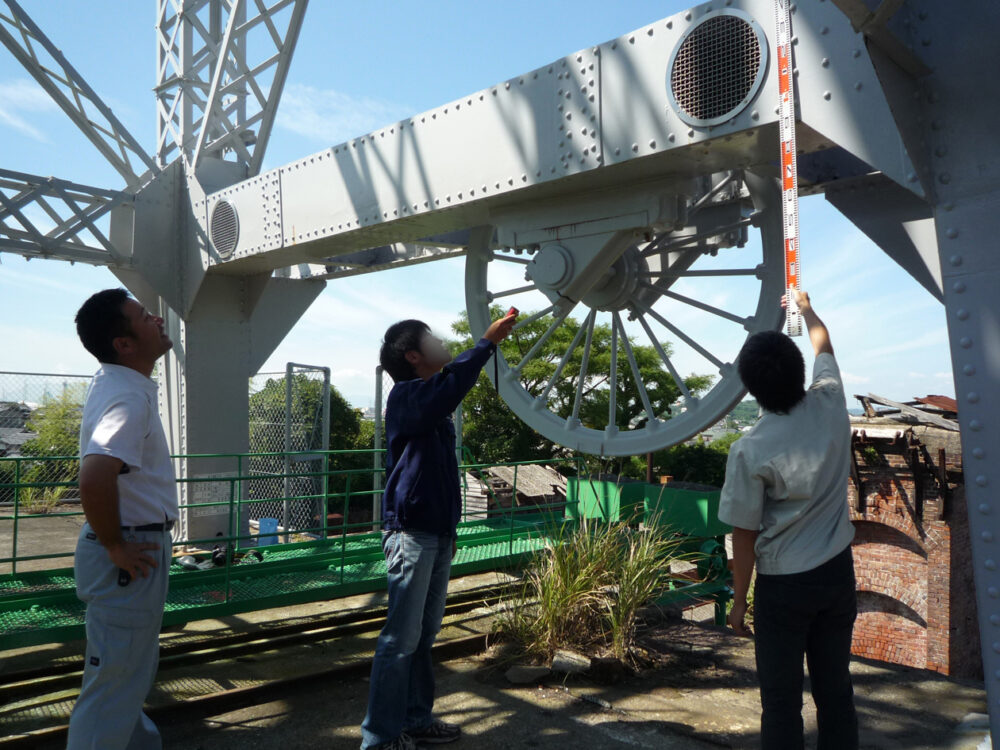

地元・大牟田市と荒尾市には三池炭鉱の坑口があり、炭鉱業が盛んだったんです。当時の技術や歴史を知らない子どもたちや市民に、炭鉱技術や機械を見てもらい、興味を持ってもらう目的で始めたもので、技術調査やモニュメント制作などをしています。

また出前授業なども行い、大牟田市の石炭産業科学館で炭鉱電車を走らせて、小学生に遊んでもらうとか、市民講座を開いて当時現役で働いていたご年配層の方と話したりなど、さまざまなところで取り組ませていただいています。ご年配層の方の現役話なんて、貴重な話ばかりでおもしろいですよ。

教育カリキュラムに関しては、卒業研究の中で作ったものです。5年生がカリキュラムを考えたんですが、金属を切断する「金のこ」をテーマにして、2年生の実習で実際にものをつくり、3年生がつくったものを使用し、しっかり出来ているかの評価・検証をするという一連のものづくりシステムになります。

実習テーマを考え、実際にものをつくるという一連の取り組みは、企業の新人研修で取り入れている会社もあります。

-地域貢献や地域社会への還元ということを、大事にされているんですね。

やっぱり生まれ育った町なので、何か地域に還元できるような取り組みをしていきたいという気持ちは強いですね。さまざまな人と一緒に何かにトライすることで、より人脈の幅も広がると思うんです。研究を進めていく上でも、協働してくれる人を少しでも増やしていきたいなという思いがあるので、これからも地域との繋がりを大事にしていきたいと思っています。

篠崎 烈氏

Akira Shinozaki

- 有明工業高等専門学校 創造工学科 メカニクスコース 准教授

2001年3月 有明工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2003年3月 熊本大学 工学部 知能生産システム工学科 卒業

2004年9月 熊本大学大学院 自然科学研究科 機械システム専攻 博士前期課程 修了

2005年4月 有明工業高等専門学校 機械工学科 助手

2007年4月 同 助教

2007年3月 熊本大学大学院 自然科学研究科 機械システム専攻 博士後期課程 修了

2009年5月 中部大学 工学部 機械工学科 内地研究員

2010年4月 有明工業高等専門学校 機械工学科 講師

2014年4月 同 准教授

2014年4月~2015年3月 久留米工業高専専門学校 機械工学科 准教授 (高専間人事交流)

2016年4月 有明工業高等専門学校 創造工学科 人間福祉工学系 メカニクスコース 准教授

有明工業高等専門学校の記事

-300x205.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏