宇部高専の一般科で教鞭をとられている畑村学先生。現代文や漢文のほか、中国語の選択科目をご担当されており、英語・中国語語学スキルの向上や専門の実験・実習を海外の教育機関で行う国際交流活動を推進する留学交流室の室長も担当。その交流活動に寄せる想いを伺いました。

台湾での在外研究を経て、国際交流活動に尽力

-先生は、国際交流を担当されているそうですが、台湾への在外研究がきっかけですか?

そうですね私自身、広島大学の研究室では、ずっと中国文学について研究をしていました。縁あって宇部高専に赴任してから、現代文や漢文の授業を受け持っていたんですが、台湾での在外研究の話があり、4カ月ほど台湾の大学に赴くことになったことが転機になりましたね。

宇部高専は、中四国エリアでは最も国際交流活動に力を注いでいる高専で、毎年100名くらいの学生が海外研修に参加するんです。いまでは海外研修に行きたいからという理由で、宇部高専に入学する学生も増えてきているほど。英語圏のみならず、中国語の学習や専門科目の研修のため中国の大学にも学生を送っていたんですが、2012年ごろに現地で大きなデモが発生し、学生が1カ月近く、大学の敷地内から出られないという出来事があったんです。そうした出来事があると、その翌年には中国に行きたいという希望者が少なくなってしまったので、その打開策として台湾に白羽の矢が立ったんです。

台湾にはもともと、高専機構本部が協定を結んでいる大学が5つあり、どの高専も自由にコンタクトが取れる仕組みになっています。その協定を利用して、個別に宇部高専と密な協定を結ぶべく、在学研究として台湾を訪れたんです。

そうして2014年の9月から翌年の1月まで滞在し、研究活用や交流活動を行い、その間に協定も結んで、翌々月の3月にはもう12名の学生を海外研修に送り出し、それ以来毎年春と夏に台湾に学生を送り、台湾との関係を強くして交流を続けていますね。国際交流室長も今年で3年目です。

-2020年はCOVID-19の大流行があり、国際交流自体難しい活動だったのではないでしょうか。

学生を海外に送り出すことも、海外協定校の留学生を受け入れることもできませんでしたが、代わりに全学的にDMM英会話の語学学習を取り入れたんです。明石高専が早くから取り入れていたので、ノウハウを教えていただき、昨年は103名、今年は111名の学生がDMMに取り組んでいます。

ただ授業ではなくクラブ活動的な取り組みなので、参加したい学生自身が受講料を払わなくてはいけません。ですが250名以上の受講者が集まれば低価格で学べるということで、明石高専はもちろん第4ブロックの高専に声を掛け、学生をかき集めてトータルで600名以上の学生が集まり、みんな1対1のオンライン学習に挑戦しています。1日25分の学習で、私自身も昨年からこのDMMで英語の勉強を始めています。海外研修自体は本来、5日間で1単位、18日以上で3単位という単位にしているので、できればこのDMM学習も単位化したいというのが今後の目標です。

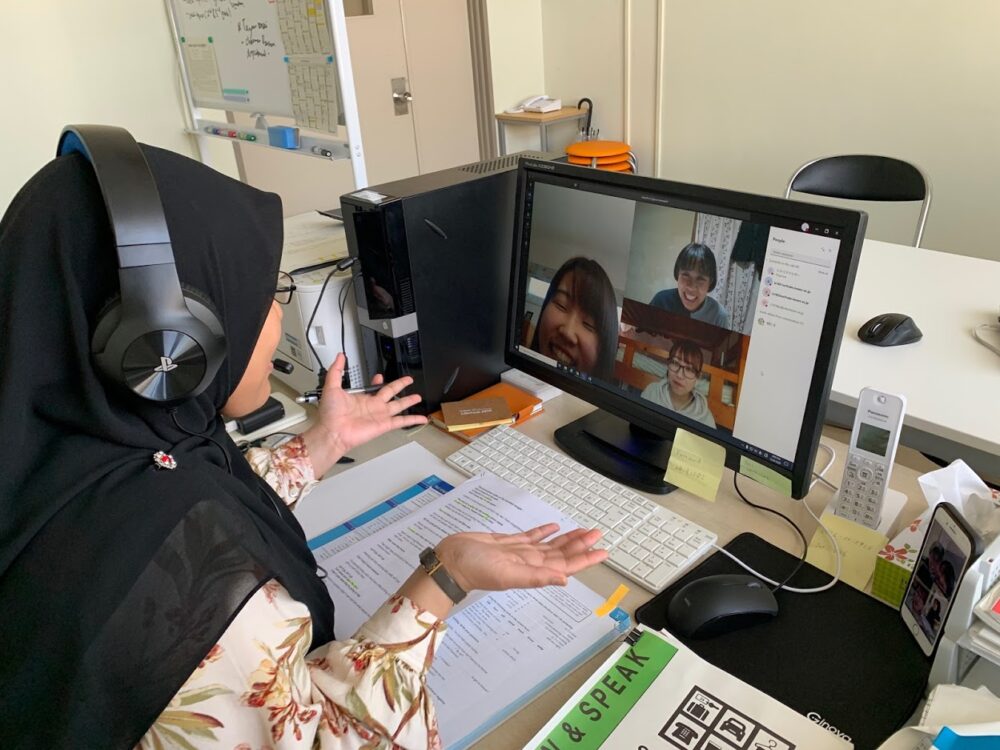

他にもオンラインを使った国際交流活動に取り組んでいて、将来英語の先生や中国語の先生になる勉強をしている台湾の2つの大学の学生に、教育実習の一環として、高専の学生へオンラインで語学を教えてもらっています。これは昨年、私の中国語の授業で取り入れ、1カ月ほどトライしてみました。毎回30分から1時間ほど台湾と繋ぎ、マンツーマンでの学習を実践したところ、学生の中国語レベルが格段にあがったんです。

普段は先生1人対40人の学生という授業なんですが、マンツーマンで台湾の学生が細かい発音まで見てくれたこと、また授業は全て録画していたので、振り返りができたこと、そうした学びが語学スキル向上に一役買ったんだと思います。

「高専の国際交流」というと、理工系がメインの学校なので、どちらかというと協定校に行って実験・実習を一緒にするとか、受け入れた学生と一緒に共同研究するといった活動が、主だと思います。ですが宇部高専では、先ほどのような語学の教育実習生を受け入れ、授業に取り入れることで、ティーチングアシスタント(TA)のような形で学生を指導することができるので、他高専にはない国際交流のかたちではないかと思います。

語学学習を通して文化を学ぶ、異文化交流の重要性

-そもそも高専では、第二外国語は必須のカリキュラムなんでしょうか。

宇部高専では英語は必修なんですが、中国語は4年生の選択科目になっています。実は高専って、昔はどこもドイツ語を必修にしていたんですよ。医学の分野ではカルテをドイツ語で書いていたように、理工学もドイツ語での学術用語が多く、高専でも教えていました。いまでもドイツ語を教えている高専はありますよ。ですが徐々に英語に切り替わり、宇部高専でも数年前にドイツ語担当の先生が退官されてからは、必修の英語と、選択の中国語に変わっていきました。高専全体としては、英語オンリーの一辺倒になってきており、私たち語学を教える側は、そのことに少し危機感を抱いているんです。

やはり語学って、その国の文化の精髄だと思うんです。言葉を学ばないのは、その国の文化を知る機会がなくなることに繋がるんです。例えば女性名詞・男性名詞がある国の言葉がありますよね。また、あるものの名前が付いている国もあれば、そのもの自体を明確に表す言葉がない国もある。そこに文化が結集しているので、高専が高等教育機関である以上、第二外国語は必要だと考えています。

今私が所属している高専中国語教育の研究グループでは、各高専の先生がTeamsで繋がっているので、共通のテキストと我々がつくった動画コンテンツを使い、台湾の協定校とオンラインで繋いで語学学習ができる仕組みをつくろうと考えています。高専のカリキュラムから第二外国語としての中国語がなくなっても、全国の高専にいる学びたい学生がTeamsを繋げば中国語を学べる、という機会をつくってあげられたらと思っています。

-今後の国際交流では、実際の留学とオンラインは並行して取り組まれる予定ですか?

※高専手帳は『月刊高専』編集部であるメディア総研が、毎年高専に寄贈しています

そうですね。実際に現地に訪れることで学べる文化の違いを肌で感じることは魅力的なので、今後も多くの学生を送り出していきたいと思いますが、COVID-19が収束してからもまだしばらくは、海外に出ることに抵抗がある学生や保護者も多いと思うんです。また高専生は比較的、苦学生が多いのも事実。資金的な面で、海外研修に行けない学生も、オンラインなら低コストで学べるので、そうした学生のためにもオンラインのプログラムは続け、かつ単位を付けてあげることでモチベーションや意欲を高めていけたらと思います。

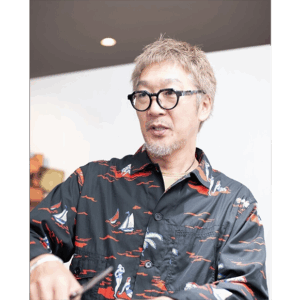

畑村 学氏

Manabu Hatamura

- 宇部工業高等専門学校 一般科目(国語) 教授

1996年 広島大学 文学研究科 中国語学中国文学 卒業

2014年 宇部工業高等専門学校 その他部局等 教授

2016年 宇部工業高等専門学校 一般科(国語) 教授

2018年から現在 宇部工業高等専門学校 留学交流室長

宇部工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏