高専への入学を検討されている方は、もうそろそろ高専について自分で調べたりしている頃かと思います。そんなときによく目にするのが「アドミッション・ポリシー」。今回はそのアドミッション・ポリシーに着目して、高専が「入学してほしいと考えている人」について、テキストマイニングを用いて、その傾向を月刊高専独自の視点で考えてみました。

各高専で定められたアドミッション・ポリシー

独立行政法人国立高等専門学校機構法の第三条の中で、全国の国立高専を設置・運営している高専機構の目的は「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ること」と記されています。

第三条 独立行政法人国立高等専門学校機構は、別表の上欄に掲げる高等専門学校を設置すること等により、職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成するとともに、我が国の高等教育の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。

——「独立行政法人国立高等専門学校機構法」より、一部改変

ですので、「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材」になれるよう、高専の5年間で様々な勉強や実習などを行わないといけません。

そんな高専は「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材を育成する」高等教育機関として、どのような入学者を求めているのでしょうか。高専全体としてのアドミッション・ポリシー(受験生に求める能力・適性などについての考え方)は存在しません。高専のアドミッション・ポリシーは、各高専が自校の特色を鑑みて、独自で定めています。

ということは、各高専のアドミッション・ポリシーを集め、共通して登場している言葉などを見出せば、高専全体がどのような人に高専へ入学してほしいと考えているのか、その傾向が分かるのではないでしょうか。

そこで、各国立高専のアドミッション・ポリシーにある「求める人物像」、もしくはそれに類する文言をテキストマイニングしてみました(※)。テキストマイニングとは、大量のテキストデータから有用な情報を抽出する分析方法のことで、アンケートやコールセンターへの問い合わせ、SNSのクチコミなどの分析に使用されています。

※以下、本記事で取り上げるアドミッション・ポリシーに関するデータは、すべて2024年5月31日時点でHP等に掲載されていた各国立高専のアドミッション・ポリシーにある「求める人物像」及びそれに類する文言で作成しています。

高専ならではの「求める人物像」

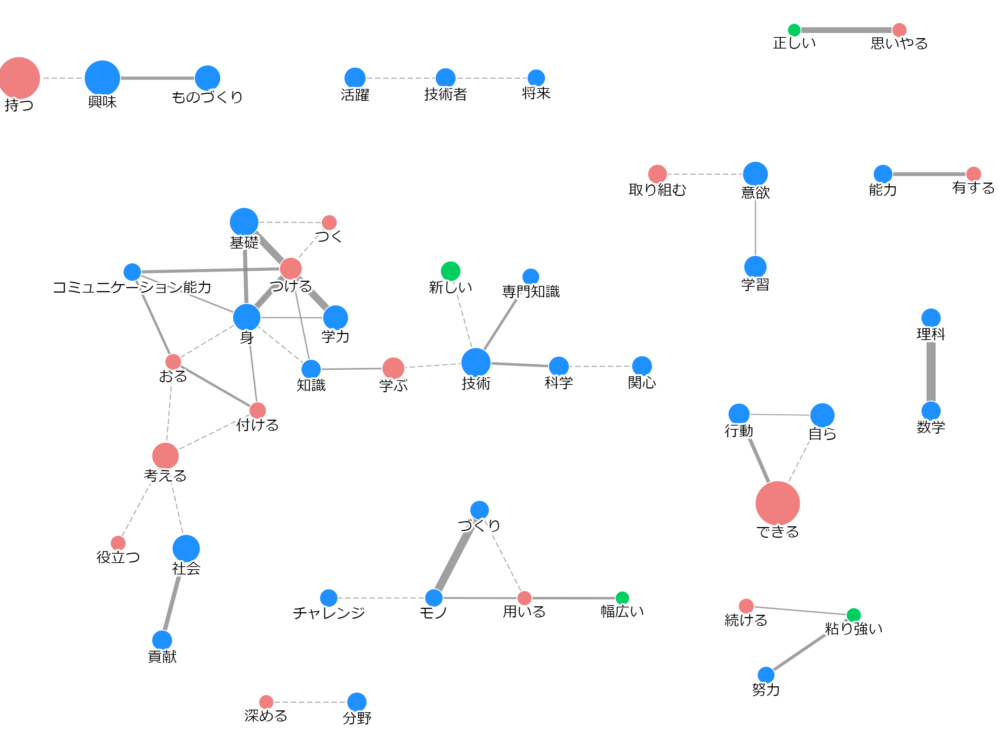

それでは、各国立高専のアドミッション・ポリシーのテキストマイニングによって導いた、「頻出した言葉」についての結果を以下に掲載します。

.png)

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

頻出する言葉を見ると、「できる」「持つ」「興味」「基礎」「技術」「社会」「ものづくり」「意欲」などが目立ちます。「ものづくりに興味を持つ人」「基礎的な学力がある人」「技術を用いて社会貢献する意欲があり、それを実現できる人」などといった文言が浮かび上がってくるでしょう。

しかし、これはあくまで「頻出した言葉」であり、高校・大学等のアドミッション・ポリシーでも見受けられるかもしれません。ですので、「高専ならでは」の部分を十分に表しているとは言い難いです。

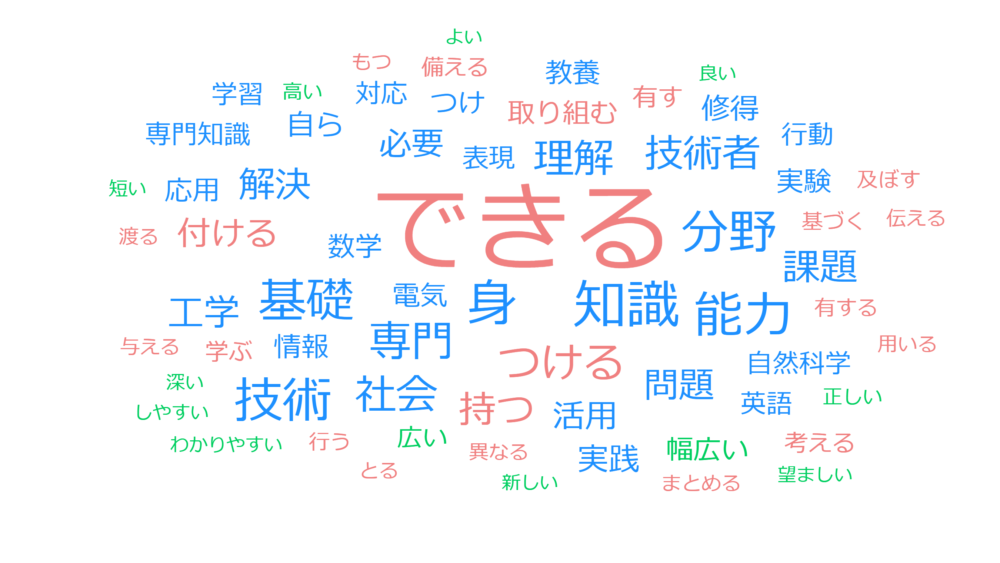

そこで、次は「頻出した言葉」ではなく、「スコアが高い言葉」でまとめてみました。スコアとは単語の重要度を示す値で、出現回数を集計したうえで、一般的な文書でよく出る単語の重みづけを軽くし、あまり出ない単語を重くして算出します(TF-IDF法)。その結果が以下です。

.png)

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

スコア順だと、「科学技術」が圧倒的な大きさになっていることが分かります。次いで「ものづくり」「学力」「協働」「基礎」などが目立ち、こういった言葉が高専のアドミッション・ポリシーならではと言えます。このような言葉や、先に紹介した頻出する言葉が入った実際のアドミッション・ポリシー(求める人物像)を確認してみましょう。

<函館高専>

科学技術に興味があり、それを活用して社会へ貢献する意欲のある人

<長岡高専>

多様な人々と協働できるコミュニケーション能力、問題発見・解決能力の基礎を身につけており、それらを高めることで、より高度な創造力を発揮したいと考えている人

<沼津高専>

科学技術を用いて社会に貢献する意欲の有る者。(主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度)

<呉高専>

確かな基礎学力を持ち、ものづくりに興味のある人

<熊本高専>

科学技術を学ぶのに必要な基礎学力を持っている人

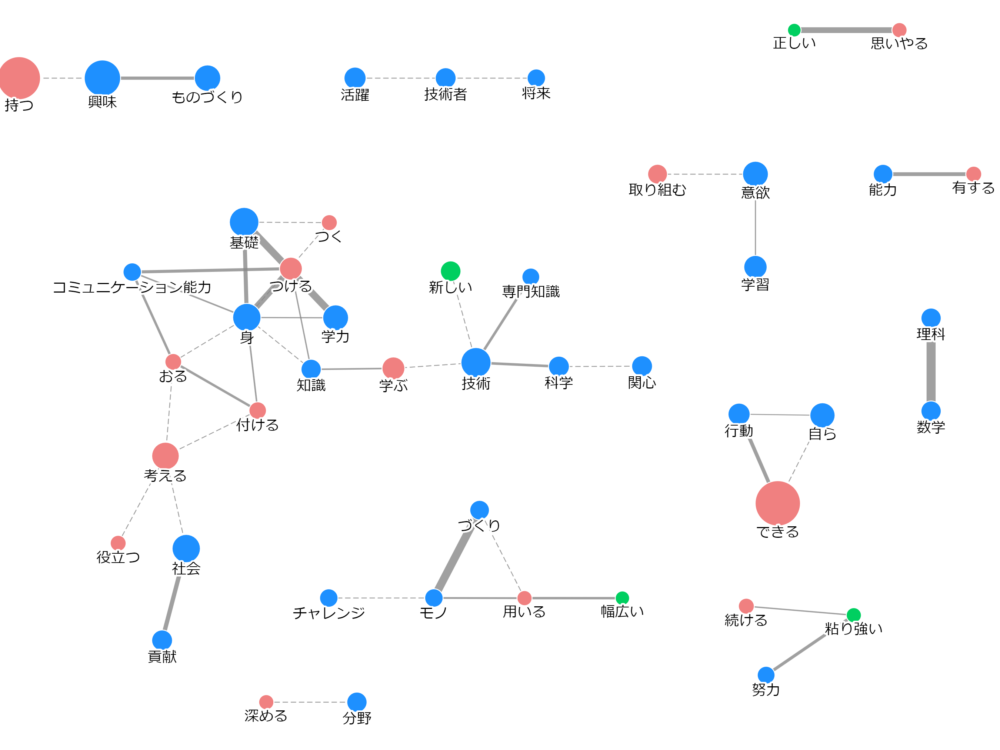

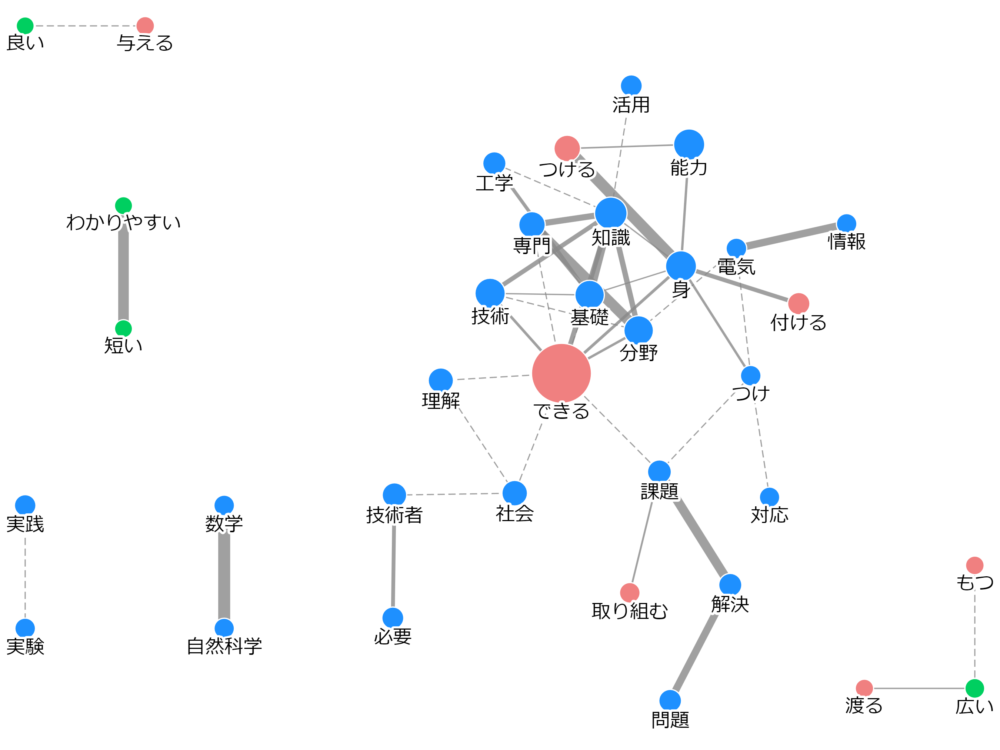

ところで、「基礎」と「学力」や、「社会」と「貢献」など、1文の中で同時に使われているケースが目立つ言葉があります。このような関係性を「共起」と言います。そこで、アドミッション・ポリシーの中で共起の関係が顕著な言葉を結んだ「共起ネットワーク」も出しました。それが以下です。

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

これを見ると、「基礎」「学力」「身」「つける」に強い共起関係が見られます。「基礎学力を身につけている」といった文言が浮かび上がってくるでしょう。また、「社会」と「貢献」や、「モノ」と「づくり」、「ものづくり」と「興味」にも共起関係が見られます。

注目したいのは「数学」と「理科」です。実際のアドミッション・ポリシーを見てみると、基礎学力や科学技術の具体的な科目として「数学」や「理科」を取り上げている場合が多いことが分かります。

<群馬高専>

数学や理科などの自然科学系科目が得意で興味のある人

<徳山高専>

数学と理科の基礎学力が身についている人

<鈴鹿高専>

数学や理科に興味を持ち、科学の発展に夢を持っている人

また、最も頻出していた言葉「できる」に注目すると、「行動」と共起であることが分かります。また、「自ら」とも若干の共起であることから、「自ら」「行動」「できる」という言葉の組み合わせた1文が、アドミッション・ポリシーでよく出ると言えるでしょう。

<一関高専>

他者を思いやることができ、責任ある行動をとることができる人

<仙台高専>

自ら考えて行動し、粘り強く努力する人

<鳥羽商船高専>

自らの夢に向かって自主的に行動できる人

ディプロマ・ポリシーとの比較——高専の“前”と“後”で違うこと

ここまでを振り返ると、各高専のアドミッション・ポリシーにおける「求める人物像」を大まかに集約すると、以下のようになると考えられます。

- 科学技術やものづくりに興味があり、数学や理科などの基礎学力を身につけている人

- 他者と協働できるコミュニケーション能力がある人

- 自らで考え、意欲を持って行動できる人

- 学んだ科学技術を生かして、社会に貢献する技術者になりたい人

さて、ここまでアドミッション・ポリシーに注目して高専が求める人物像についてご紹介してきました。ここから高専での学びを経て、「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材」になっていきます。

ということは、ディプロマ・ポリシー(どのような力を身につけた者に卒業を認定するかを定めた基本方針)でテキストマイニングを行い、アドミッション・ポリシーの結果と比較することで、「高専入学前に身につけておくべき力や思い」と「高専で身につけるべき力や思い」の違いが分かるかもしれません。ちなみに、ディプロマ・ポリシーも各高専で独自に定められています。

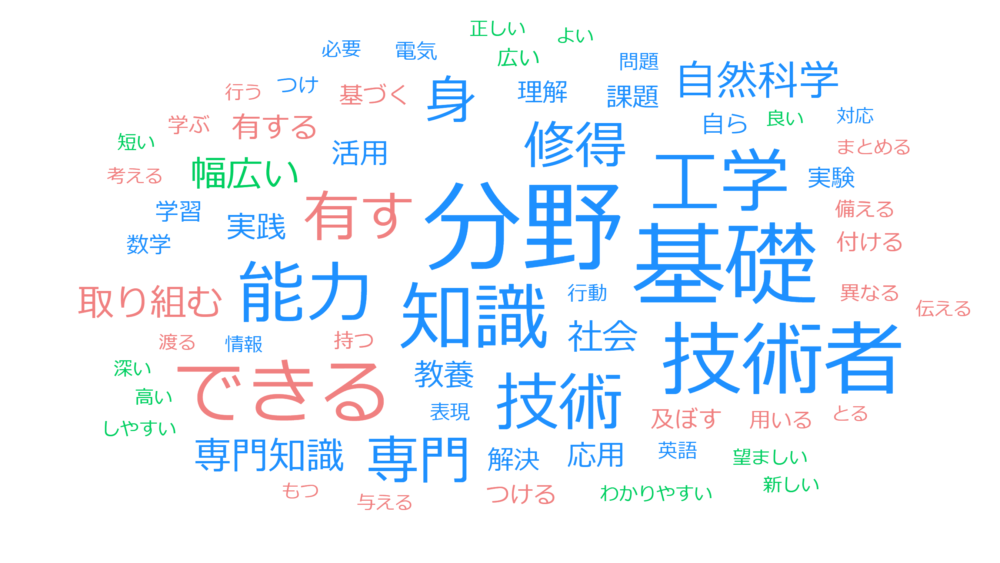

ではまず、ディプロマ・ポリシーで頻出した言葉を見てみましょう(※)。

※テキストマイニングの元となるテキストデータは、すべて2024年5月31日時点でHP等に掲載されていた各国立高専で学科共通で定めているディプロマ・ポリシーを優先して収集し、学科共通のものがない高専の場合は、各学科で定められたものを収集しています。

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

頻出した言葉の場合、「できる」が最も目立っており、これはアドミッション・ポリシーと変わりません。しかし、そのほかを見てみると「知識」や「能力」がアドミッション・ポリシーよりも目立つかたちになっています。

続いて、スコアはどうなっているでしょうか。

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

スコアでは、アドミッション・ポリシーで見られた「科学技術」や「ものづくり」の言葉が見えず、「分野」「基礎」「技術者」「知識」「能力」などが目立っています。「技術者として必要な能力」「専門分野の基礎知識を持っている」といった旨の言葉が、実際のディプロマ・ポリシーにも見受けられます。

<釧路高専>

技術者として自己の基盤となる専門分野の知識を修得し、それを応用する能力を身につける。

<舞鶴高専>

修得した人文・社会科学の一般知識により広い視野を持ち、技術者として倫理的に行動し、異文化理解・交流を行うことができる。

しかし、頻出する言葉やスコア順を表したワードクラウドでは、その言葉がどのように使われているのかがやはりイメージしにくいため、ディプロマ・ポリシーでも共起ネットワークの図を出してみることにしました。比較のために、アドミッション・ポリシーの共起ネットワークも合わせて掲載します。

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

※ユーザーローカルAIテキストマイニングによる分析

ここで注目したいのは、どちらでも頻出している言葉「できる」と共起の関係になっている言葉が異なっていることです。アドミッション・ポリシーでは「行動」や「自ら」が該当していましたが、ディプロマ・ポリシーでは「知識」「分野」「技術」「理解」「社会」「課題」などが該当。「身につけた専門分野の基礎知識や技術を理解し、社会の課題を解決できる」という文章が浮かび上がってきます。

これはまさに、高専機構法にある「職業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する創造的な人材」にほぼ当てはまる文章ではないでしょうか。

ただ、「創造」という言葉は、いくつかのディプロマ・ポリシーに登場しているものの、他の言葉に比べるとそこまで多くありません。しかし、「創造(新しいものを自分の考えや技術で初めてつくりだすこと)」がないと、社会の課題は解決できないはずです。「創造的な人材」とは「社会の課題を解決できる人材」であるという、高専の矜持としての言い換えと捉えることができると思います。

アドミッション・ポリシーで「できる」よう求められた行動をもってして勉強や実習などに励み、卒業の際には、身につけた専門分野の基礎知識や技術を理解し、社会の課題を解決「できる」人になる——それが高専なのかもしれません。

———

今回はアドミッション・ポリシーだけでなく、ディプロマ・ポリシーもテキストマイニングしながら、高専という高等教育機関の全体像について、月刊高専なりに考えてみました。

しかし、あくまでこれはざっくりとした全体像です。アドミッション・ポリシーやディプロマ・ポリシーが各高専で定められているのは、先述の通り、各高専に独自の色があるからですので、少しでも気になる方は、近くの高専で行われているオープンキャンパスや体験入学、高専祭などのイベントへ行ってみるのはいかがでしょうか。

また、国公私立高専合同説明会(KOSEN FES)が2024年6月23日(日)に東京(学術総合センター、千代田区)で、7月14日(日)に大阪(梅田スカイビル アウラホール、北区)で開催されますので、そちらに足を運んでみるのも良いと思います。

※この内容は、あくまで月刊高専1スタッフ独自の分析です。

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏