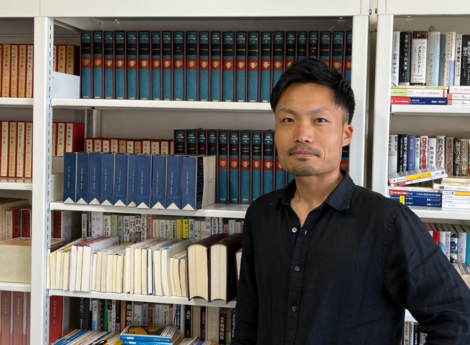

立命館大学大学院で博士号を取得後、現在は旭川高専で教壇に立たれている安藤先生。日本近代文学の研究をされつつ、この秋からは野球部の監督としてもご活躍されています。文学と出会ったきっかけやその面白さ、教育への思いについてお話を伺いました。

作品分析の魅力に取り憑かれ、研究の道へ

―高校時代は野球に打ち込んでいたとお伺いしています。

家族に野球経験者が多いこともあり、小さい頃から野球に親しんでいました。地元の中学を卒業後、野球の強豪校に行きたいと思い旭川実業高等学校に進学。親元を離れた下宿生活で、朝から晩まで文字通り野球漬けの日々を送りました。メンバーに恵まれ、背番号12の控え捕手として甲子園(第92回全国高等学校野球選手権大会)にも出場することができました。

「やるなら教員かな」という気持ちは、このあたりから漠然と抱いていた気がします。具体的なきっかけなどは思い出せませんが、そもそも僕は「自分が何かしらの仕事をしている」というイメージが長らく持てなかったんですね。

出身である北海道・興部町は第一次産業が中心で、実家も酪農家です。しかし実家を継ぎたいという気持ちにはなれなかった。一方で、たとえば「会社に勤める」と言われても、そういう知り合いが少なくて何をしているのかよくわからない。

その中で「教員」という仕事は、小・中・高と12年間も目の前で見ているだけに、どんな職業かイメージしやすかったんです。人前で話したり、教えたりすることは嫌いではなかったので、考えうる将来のひとつに数えていました。

結局、高校卒業後は北海道教育大学に進学。僕が行った旭川校は、専攻が教科別に分かれていました。出願時、「部活中心の学生生活だったし体育科かな」と安易に考えていましたが、高3のときの副担任から「選ぶなら5教科のどれかだ」と言われ(笑)

ただ、実は僕は決して運動に長けていたわけではないんです。野球に関しても、はっきり言って大した選手ではなかった。それもあって体育科は諦め、副担と話し合って国語教育専攻へと進むことに。とはいえ、大した読書経験もなかったため、当時の国語科教員が「国語科に入るならこれくらいは」と、芥川龍之介、夏目漱石の小説を貸してくれました。「小説って面白いかも」という思いが芽生えたのはこの辺からですかね。

―教員を目指されていた中で、大学院に進学しようと思った経緯を教えてください。

きっかけは、大学3年のときに新しく着任した先生の講義や研究発表を聞いたことです。その先生は、哲学や思想、文学理論などを積極的に用いて、普通に読んだのでは出てこないような解釈を導き出していました。それが自分にとっては本当に新鮮かつ衝撃的で。

もっと話を聞いてみたいと思って、その先生の話を聴くためだけに卒業には不要な講義に参加したり、ゼミや卒業論文の指導で色々と話したりするうちに、気がつけば教員採用試験も受けずに大学院進学を決意するほど文学研究にハマっていました。教員になるかとは別に、4年生になればとりあえず教員採用試験を受ける人が当時はほとんどだったのですが。

文学の多義性を解き放つ——〝言葉の運動〟を観察すること

―安藤先生は、日本近代文学について研究されています。

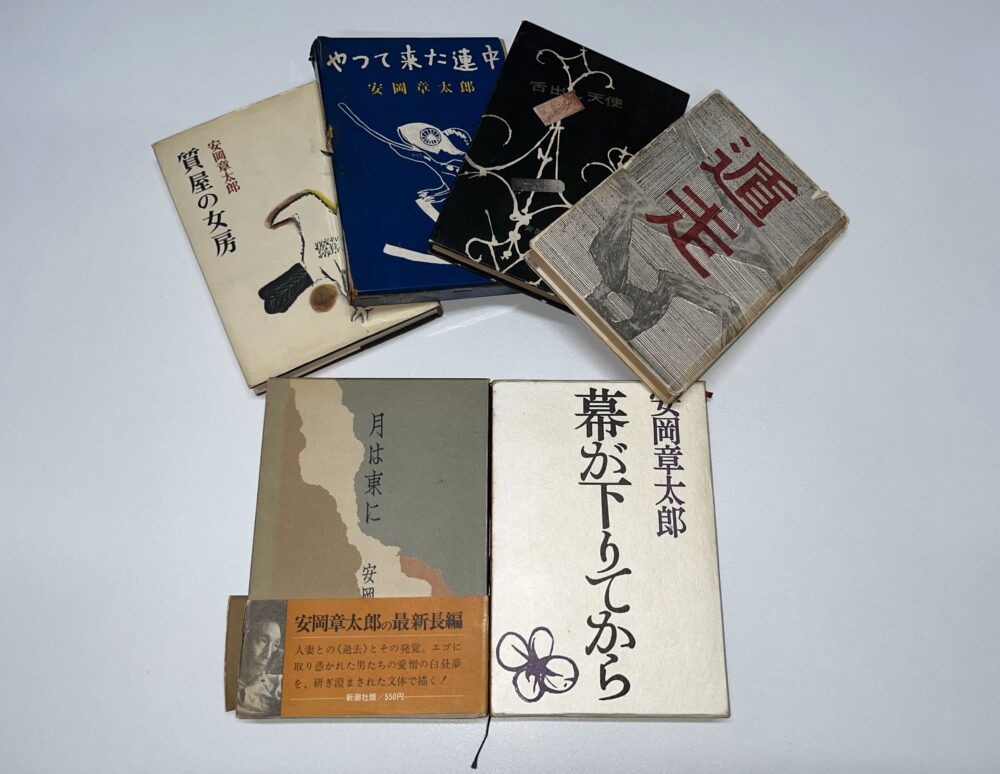

アジア・太平洋戦争後の日本文学のなかで、「第三の新人」と呼ばれた作家たちを対象に研究をおこなっています。これまでは特に、その代表格と評された安岡章太郎の作品について研究してきました。

「第三の新人」よりも前に登場した、いわゆる「第一次戦後派」(※1)や「第二次戦後派」(※2)の作家たちは、西洋思想を積極的に取り入れ、より近代的な文学を構築しようとしたことで評価されました。

※1:敗戦後の比較的早い時期に登場した作家たちの総称。代表的な作家として野間宏、椎名麟三、埴谷雄高など。

※2:「第一次戦後派」に続いて登場した作家たちの総称。代表的な作家として大岡昇平、安部公房、堀田善衛など。

「第三の新人」は、その「戦後派」へのアンチとして出てきた作家たちです。もっとも、文学史的な評価では、「私小説的でこじんまりとしており、戦前日本の文学に逆戻りしている」など、否定的なものが少なくありません。

しかし、彼らの作品を読みながら、それは「戦後派」に寄った見方であり、そうではない読み直し(再評価)の可能性があるのではと思うようになりました。安岡章太郎を研究しはじめたのは学部の卒論からですが、「文学史の定説を変えるんだ」という若者らしい不遜な考えに沸き立っていました。

―研究者として大切にしている姿勢は何ですか?

ストーリー等の要素に注目がいきがちですが、文学はあくまでも言葉であり、言葉でしかないんですよね。だから、「記された言葉への解像度を高めていくことが本道」という姿勢は手放さないようにしています。

たとえば日常生活、特にメールやSNSのような文字でのやり取りでは、発信者が意図しなかった伝わり方をすることがあります。「そういう意味で言ったんじゃないのに!」という事例ですね。同じようなことは文学でも起こりえます。

表現には、常に「誤読」の可能性がつきまとっている。「作者の意図」など素知らぬ顔して言葉同士が勝手に動きはじめ、意味を発生させていく。より精確に言うなら、そうした言葉の運動を観察することで、予想だにしなかった意味を読み取ることが読者にはできます。

もちろん何でもありではなく、明らかに間違っている解釈は存在するのですが、そのミスさえ犯さなければ、文学の解釈はひとつに収まりません。そして、その多義性を最大限に解き放つためには、「作品へ還れ」という言葉があるように、作中で繰り広げられる言葉の運動に対する丹念な観察がモノを言うのではないか。そう考えています。

「偶発的なやり取り」が、興味を抱くきっかけとなる

―旭川高専との出会いについて教えてください。

博士論文を提出する前後で、旭川高専の公募が出ていることを知りました。ですが、大学院進学にあたって京都に移るとき、飛行機の窓から北の大地を眺めつつ「もうここで暮らすことはない」と思って出ていったので、応募に躊躇していたんです(笑)

そのとき、恩師や先輩から「君の経歴がこれほど強みになる公募もなかなかない」と言われて。博士課程のとき、3年ほど舞鶴高専で非常勤講師をしていたので、高専についても多少知っていたんですね。たまたま旭川にも高専にも縁があった人間ということで、応募に至りました。

―先生は国語の授業を担当されています。授業をする上で意識していることは何ですか?

まだ経験も浅いので、確固たる方針があるわけではなく、反省の日々です。授業を終えて教室を出たあと、「あの説明はまずかった」「そもそも自分の文章理解が浅かった」などと思うことが度々あります。

その上であえて自分の心がけを語るなら、国語という教科の中心を担うのは、やはり文章読解です。で、自戒を込めて言うのですが、国語の授業って「読解の先」、つまり「答え」めいたものの提示に終始することが少なくない。

しかしそれだけでなく、「過程」も重視して教えることで、読書に限らない実生活での様々な読み取りを豊かにできるのではないか。「難しい文章をどうやって読めばよいのか」、「どうすればその読解にたどり着けるのか」といったテクニカルな部分の解説も授業に積極的に盛り込もうというのが、僕の基本的なスタンスです。

また、授業に限らず、「面白い部分を面白そうに話す」ことを意識しています。当初興味のなかった内容でも、話者の「面白そうに話すふるまい」に触発されて興味を持ってしまうことがあるからです。こちらが次第にノッてきてしまい、授業が脱線することもありますが、たったひとりでもいいから誰かにその内容が“刺さって”くれることへの期待は常にもっています。

―最後に、現役の高専生へのメッセージをお願いします。

これから先何にでもなれる可能性があることを知っていてほしいと思います。人生何が起こるかわかりません。昨日まで一日中野球をやっていた人間が、明日には文学研究を志すことだってあるわけです。実際、結構無茶だったかもしれないし、両親は途中から呆れて何も言わなくなりましたが(笑)

で、そうした予想外の展開を可能にしてくれた要素のひとつが、学校教育です。興味はなくとも強制的に学ばされた事柄まで含めて、学校で基礎的な知識や技術を身に付けていたからこそ、野球少年から文学研究者への「変身」ができた。授業で仕方なく読んだ文学作品、本を貸してくれた先生をはじめとする出会い、その他ここに挙げ切れない経験の総体があったから、研究の道に進めたんです。

役に立つ/立たないという基準で物事を判断する傾向がどんどん強まっている現代ですが、僕も学生の頃は学校で学ぶことが何の役に立つのかなんてわからなかった。けれども今となっては役に立っているし、野球経験だって研究者としての自分に繋がっていると思います。似たようなことがみなさんには生じないと言い切れるでしょうか。

だから学生のみなさんには、役に立つかどうかなんてことは気にせず、目の前のことに“本気で”ぶつかってほしい。そこで学んだことがこの先役立つかどうかはわかりません。しかし少なくとも、一心不乱になって何かに打ち込んだその経験は、人生のあらゆる場面で役立つはずだと僕は信じています。

安藤 陽平氏

Yohei Ando

- 旭川工業高等専門学校 人文理数総合科 助教

2011年3月 旭川実業高等学校 全日制普通科 卒業

2015年3月 北海道教育大学 旭川校 教員養成課程 国語教育専攻 卒業

2017年3月 立命館大学大学院 文学研究科 博士前期課程 修了

2022年3月 立命館大学大学院 文学研究科 博士後期課程 修了

2022年4月より現職

旭川工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- Passion lives here! 奈良高専ラグビー部、高専大会4連覇中の強さの秘訣とは

- 奈良工業高等専門学校 一般教科 教授

森 弘暢 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

-300x300.jpg)

-300x300.png)