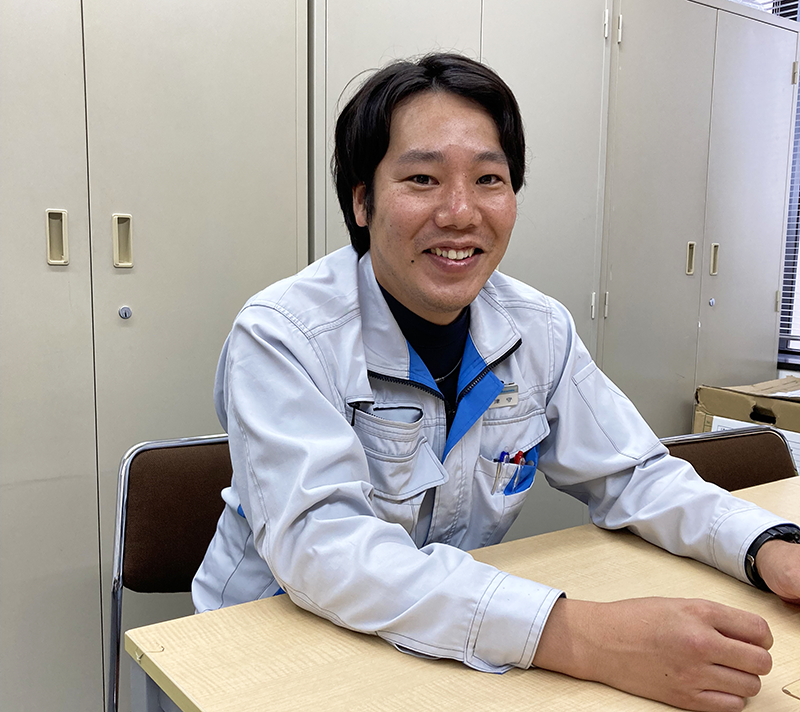

幼い頃から建築が身近にあった津守慶之さんは、徳山高専の土木建築工学科で学び、専攻科を経て、現在は村本建設株式会社の現場代理人・監理技術者として多くのプロジェクトを率いています。そんな津守さんに、歩みとこれからを伺いました。

目標を実現するために高専へ

―徳山高専に進学したきっかけを教えてください。

幼い頃から、建設現場の現場監督として働く父の姿を見ていました。祖父も建設関係の仕事をしていたため、ドラフター(製図台)が家にあるのが当たり前で。そんな環境で育ったこともあってか、中学生になる頃には「建築の現場で働き、現場監督を目指す」と決めていたんです。

ここまで明確に夢が定まっているなら、進学校から大学受験をするのではなく、最初から専門知識を身につけられる高専に進学したほうが得策だろうと思いました。2歳上の兄が高校受験の際に高専を選択肢に入れていたため、もともと高専がどんな学校かは知っていたんです。徳山高専は土木建築工学科もあるし、実家からそう遠くない。自分にはぴったりの場所だと思いました。

―実際に入学してみて、いかがでしたか。

理数系の勉強は想像以上にハードでしたが、建築だけではなく土木の知識や発想が学べたことは本当にありがたかったと思っています。正直に言うと、在学中はそのありがたみを実感する機会はなかったのですが、土木の視点で建築を見るといった応用の幅がきいているのは、間違いなく高専での経験があったからこそだと感じています。

また、卒業研究では、「応力集中による破壊と材料特性」をテーマに、モルタルやアルミといった材料、鋭角・半円など形状ごとの応力集中の出力を研究しました。供試体を手作りし、工場発注の図面も自作するなど貴重な体験をしたと思っています。卒研の追い込みでは学校に泊まり込んで論文を書き上げたのも良い思い出です。

―高専卒業後、専攻科へ進んだ理由を教えてください。

当時は建築系が非常に就職難でしたので、専攻科に進むことで就職活動を先延ばしにしたかったというのが一番の理由です。もちろん、専攻科を卒業すると大卒と同等に扱ってもらえる点もメリットに感じていました。結果、二級建築士の資格を最短コースで取得できたので、この選択は間違っていなかったと思っています。また、就職後は専攻科で蓄えた知識量が非常に生きています。

次世代に残る仕事に携わる

―その後は村本建設株式会社に就職されました。決め手は何でしたか。

裁量権のある働き方が叶うこと、学歴関係なく、実力を認められればステップアップが可能なことが最大の決め手です。

現在は現場代理人・監理技術者として、品質・原価・工程・安全・環境の5大管理を軸に、施工図の作成・チェック、現場予算、工程表の作成まで一気通貫で担っています。初めて現場のトップを任されたのは30歳の頃で、今は3現場目。発注者・設計者・協力会社と対話しながら、最適解を現場で具体化するのが私の仕事です。

計画通りに進むと実に爽快ですし、お客様から喜んでいただけると心から「やって良かった」と思え、やりがいに満ち溢れています。

―印象に残っている仕事を教えてください。

新人時代に担当した消防署の建設現場ですね。現場員デビューの場で、寝ても覚めても仕事のことを考える日々で大変ではありましたが、この仕事を続けていきたいと改めて思えた原点でもあります。消防署の中は普段見ることがなかなかないですし、そういった世界を覗けるのも醍醐味ですね。

また、北大阪急行の延伸区間にできた「箕面船場阪大前駅」の工事に携われたことも思い出に残っています。特に、象徴的な屋外の大屋根を担当できたのは人生において非常に貴重な経験だったのではないかと。子どもの頃に父が関わった建物を見るとすごく誇らしかったのをよく覚えているので、私も我が子に見せました。世の中に残るものを生み出す仕事ができることを、本当に光栄に感じています。

―現在、直面している課題はありますか。

若手育成ですね。働き方改革やコンプライアンス意識の高まりは大切なことだとは思うものの、教える側の接し方が必要以上に繊細になった感覚もあり、境目に悩むことがしばしばあります。

工期や各工程のリミットをずらすことはできませんから、現場を止めずに若手社員にどう“任せて伸ばす”を実現できるのか、現場づくりと同じくらいチームづくりの設計力が問われていると感じる日々です。

社会に出て実感する、高専の価値

―今後の目標を教えてください。

大規模な現場の工事所長に挑戦し、いずれは支店単位、ゆくゆくは会社全体の経営にも関わりたいと思っています。現場代理人は、与えられた資金で品質と安全を担保しながら利益を出す、言うなれば“現場の社長”。ここで磨いた数字感覚や関係構築力をより大きなスケールで発揮し、さらに上を目指していくことが目標です。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

在学中は今いる環境の特別さを感じることは少ないかもしれませんが、「高専に行っていて良かった」と思うのは、まさに社会に出てから。私自身、実習による経験や習慣のおかげで入社後に即戦力になれたのではないかと感じています。また、大変な環境を経験していたからこそ、業務に馴染みやすいというメリットもあると思いますね。

ただ、「自分は建築の道に進みたいから、土木の勉強は関係ない」と、道を狭めることだけはしないでほしいです。私は、今の自分があるのは土木も建築も両方学んでいるからだと思っています。学んだ内容やインプットした言葉は、今でも思い返すほど役に立っています。ですから、どうか大きな視点で勉強に向かってください。

また、高専には情報処理や機械など、多様な学科があるのも特徴です。ぜひ、他分野の友人とも積極的に関わってください。違う視点の知識や人脈が、現場での発想力と問題解決力を底上げするはずです。

津守 慶之氏

Yoshiyuki Tsumori

- 村本建設株式会社 大阪支店建築部

2011年3月 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 卒業

2013年3月 徳山工業高等専門学校 専攻科 環境建設工学専攻 修了

2013年4月より現職

徳山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏