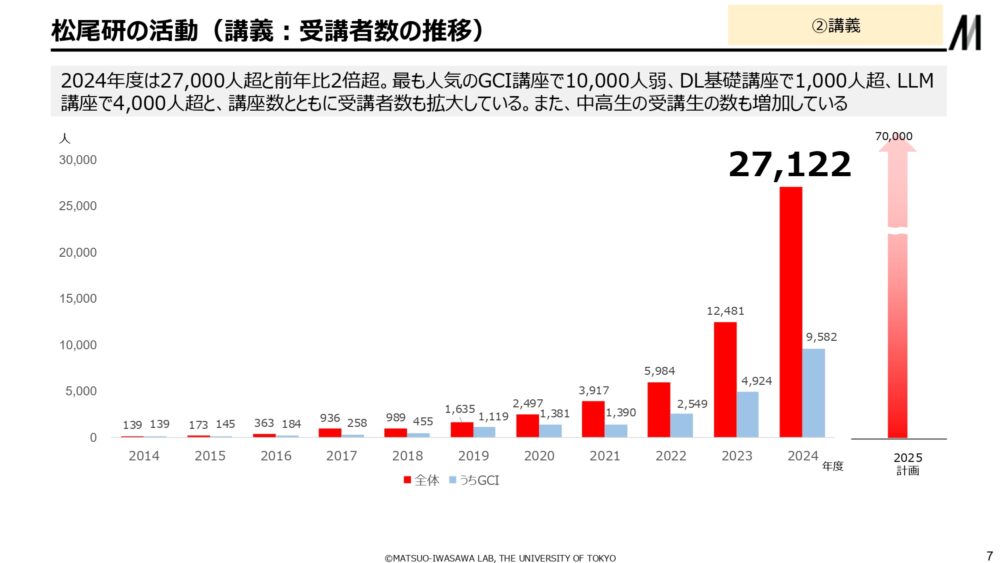

ディープラーニングの研究を推進している東京大学大学院の松尾・岩澤研究室(以降:松尾研)では、東京大学の学生以外の生徒・学生でも無料でオンライン受講することができるAI講座を2014年から提供しています。その累計受講者数は75,000人を突破しており(2025年6月時点)、月刊高専の取材でも「受講している」と話す現役高専生が増えてきている印象です。

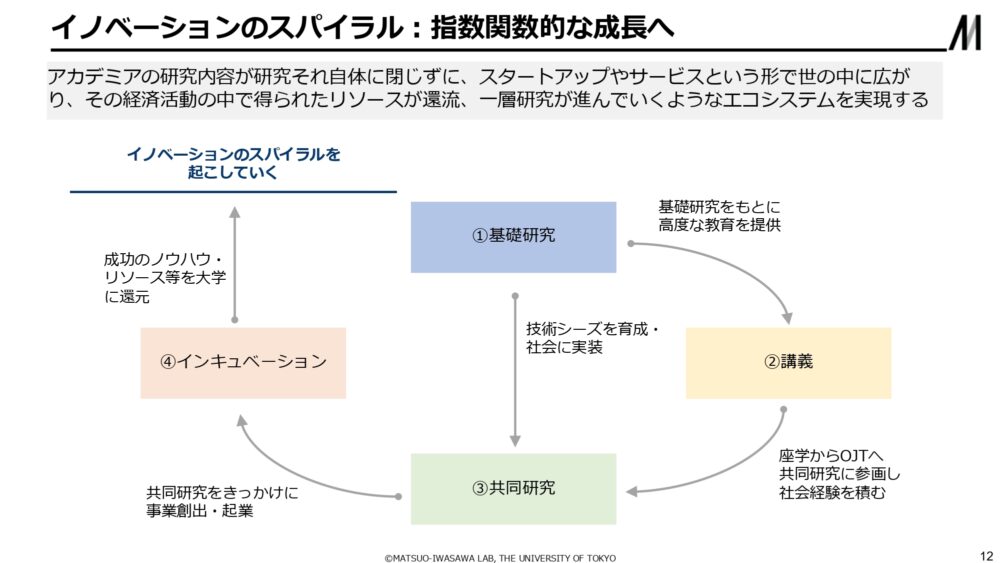

また松尾研では、基礎研究、講義(AI講座)、企業との共同研究、インキュベーション(起業家支援)を合わせた4つの活動を連動させた独自のエコシステムを構築しています。そこで月刊高専は松尾研に取材を行い、AI講座やエコシステムが一体どのようなものなのかを、月刊高専の見解も含めながら、本記事でご紹介します。

最新の知識・技術を体系的に学べるAI講座

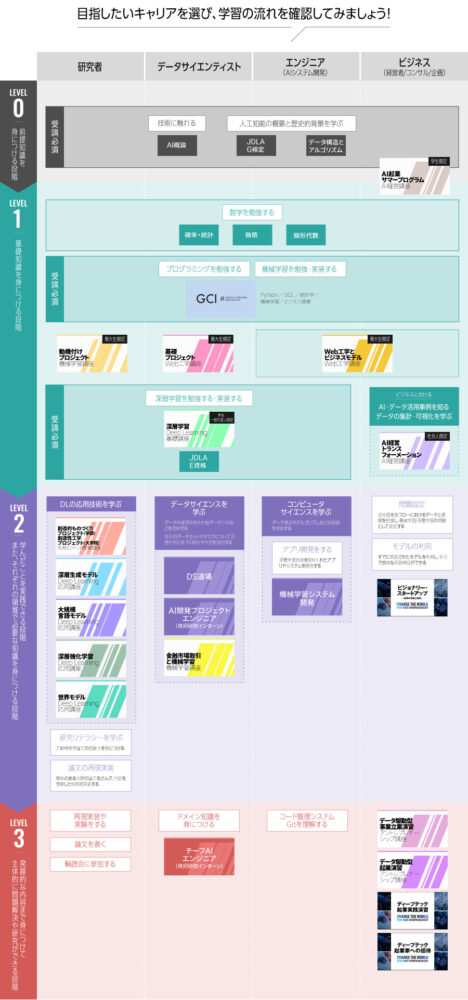

松尾研のAI講座は、AI人材が今後不足すると言われている日本において※、そのような人材を場所や経済的事情の制約なく育成することを目的に開催しています。AI・データサイエンスの基礎知識から、ディープラーニング、大規模言語モデル(LLM)、世界モデル、AI経営など、さまざまな知識や技術、ビジネスへの応用が学べます。

※経済産業省「2040年の産業構造・就業構造の推計」(2025年5月)によると、現在の人材供給のトレンドが続いた場合、2040年の「AI・ロボット等の活用を担う人材」は326万人不足すると記されている。

AI講座の講師や教材開発は、主に松尾研の若手研究者や学生が務めています。半年前につくった教材がもう使えなくなる場合もあるほど進歩が早いAI分野のキャッチアップは、若い世代の方が得意であるという考えから、「年長者が下の世代に教える」という体制ではなく、「学ぶ側から教える側へ」と回るサイクルを形成しています。社会で溢れているAIに関するさまざまな知識・技術を、最新の状況も踏まえながら体系化させた講座になっています。

最近では、AIが自律的に現実世界を認識して物理的な行動を起こすPhysical AIについての講座や、AI処理を支える半導体の設計・開発を学ぶ講座などが新設されました。

※松尾研活動紹介の資料より

松尾研のAI講座の特徴の1つとして、理論的な説明を聞くだけでなく、実際にコーディングをしてみる機会が与えられるなど、実践中心の内容になっていることが挙げられます。手を動かす経験を通して、講座テーマに関する理解を深めることが可能です。

また、多くの講座ではコンペティションを取り入れており、受講者同士で自身がつくったモデルの精度を競い合うことで、技術を高めることができます。このように松尾研のAI講座は単なる受動的な学習ではなく、実践やコンペティションなどによって能動的に学べる仕組みになっていることも特徴なのです。

さらに、一般的にオンライン講座はオンデマンド型であるのに対し、松尾研のAI講座はリアルタイム型になっています。チャットで講師や受講者の方と随時やり取りしながら学ぶことができ、どんどんスキルを上げていきたい高専生からすると、質問などのハードルが低くなることはポイントでしょう。

自身がなりたい将来像を見据えながら、最新のAIに関する情報を学び、実践を通して理解を深めることができる松尾研のAI講座。高専生を含めた生徒・学生は無料でオンライン受講できるので、興味がある方はぜひ受講してみるのはいかがでしょうか。

AI講座を含めた、松尾研のエコシステム

松尾研では、先にご紹介したAI講座に加え、基礎研究、企業との共同研究、インキュベーション(起業家支援)を合わせた独自のエコシステムを確立しています。

※松尾研活動紹介の資料より

まずは基礎研究です。松尾研ではディープラーニングを中心とした研究を行っており、次世代ニューラルネットワークや世界モデルなどといったAIそのものに着目した研究や、大規模言語モデル、ロボティクスなどといったAIを応用した研究を実施。言語モデルやロボットといった特定の領域に特化するのではなく、「知能を創る」というテーマのもと、幅広い研究に取り組んでいるのが特徴です。

松尾研の研究者のみなさんはAIに関連するトップレベルの国際会議※に多数の論文を出しており、2021~2024年度だと50本が採録されています。この論文本数から、松尾研の基礎研究の活発さがうかがえます。

※例えば、ICLR(International Conference on Learning Representations)、NeurIPS(Neural Information Processing Systems)、ICML(International Conference on Machine Learning)、AAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence)、IJCAI(International Joint Conference on Artificial Intelligence)などが挙げられる。

先ほどご紹介したAI講座の講師を務める若手研究者・学生は、このような最先端の研究活動に従事している方々です。松尾研のAI講座は、講座テーマの幅広さも含めて、松尾研だからこそ提供できる質・量になっており、こういった点で「基礎研究」→「AI講座」の流れができているのです。

では、「AI講座」→「企業との共同研究」の流れはどうなっているのでしょうか。松尾研では高レベルな基礎研究による技術シーズを生かした企業との共同研究を常時30件程度進めています。そして、AI講座を修了した学生にインターンの機会を案内し、共同研究に参加できる仕組みをつくっています。多くのAI講座で行われている「実践を通した学び」を社会で役立てるための実践の場が提供されているのです。

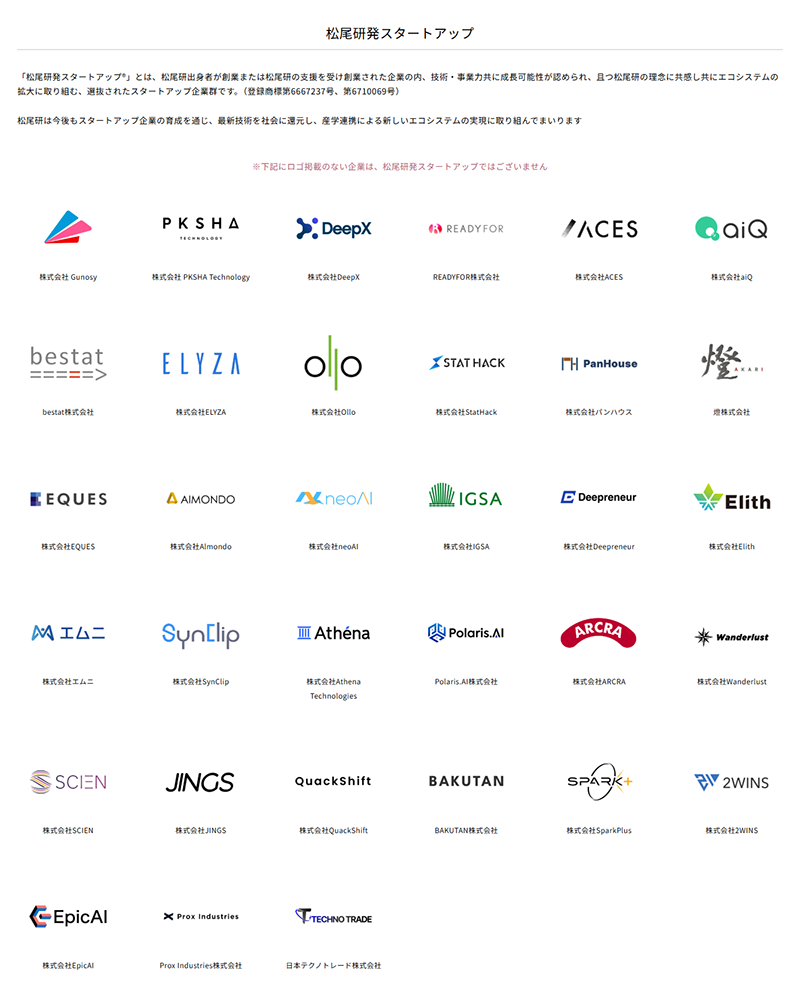

そして、共同研究で経験を積んだことで一定のレベルに達した方には、「松尾研発スタートアップ®︎」としての起業の道が開けることになります。松尾研の支援を受けて創業した(もしくは松尾研出身者が創業した)企業のうち、技術力と事業力のどちらにも成長可能性が認められ、かつ松尾研の理念に共感した企業に認定されるのが松尾研発スタートアップで、2025年9月時点では36社が該当。合計の時価総額は2,000億円超となっており、その内の2社はIPO、3社はM&Aにつながっています。

※松尾研HPの起業家育成についてのページより

AI講座以降のこのような流れによって、年齢や学年にとらわれず、学びたい人がどんどん学んで、どんどん次のステップに進むことが可能になります。中には高校生の時点で松尾研のAI講座を受講してから東京大学に入学し、1年生の時点で松尾研のインターンとして共同研究に参加して起業したのち、2年生でバイアウト(事業売却)につながった事例もあるそうです。

そして、規模を大きくしながらAI講座→共同研究→起業へと新たにつなげる。このサイクルが松尾研のエコシステムであり、「インキュベーションのスパイラル」なのです。

松尾研のAI講座やエコシステムは海外からも注目されており、例えばマレーシア工科大学やバンドン工科大学(インドネシア)、ナイロビ大学(ケニア)、ステレンボッシュ大学(南アフリカ)などでGCIを展開/計画中。「優秀な人材の流出」という課題を抱える国々にとって松尾研のエコシステムは魅力的な解決策として捉えられており、例えばアフリカでは製造業や農業のDXを後押しすることを目指しています。

高専生とAI講座・エコシステムとの親和性を探る

このようなエコシステムをどうして目指そうと思ったのか——それは松尾豊先生が2005~2007年に客員研究員として米・スタンフォード大学で働いていた経験が大きかったそうです。

スタンフォード大学はシリコンバレーにある大学で、当時からGoogleやYahoo!の社員が検索エンジンやアプリ開発の講義を実施しているなど、アカデミアと産業界が密接に連携していました。そのことに衝撃を受けた松尾先生は、研究者が理論研究をしているだけでは資本や研究環境の面で勝てないと考え、「知的好奇心をもとに長期的な研究を進めるアカデミア」と「営利を目的とした短期的な研究を進める産業界」が連携して価値を生み出す仕組みを日本でもつくろうと決意。それが現在の松尾研につながります。

産業界と積極的に連携している松尾研を象徴する特徴の1つとして「国から(科研費などの)研究費をもらわない」があります。松尾研での研究は、主に企業からの共同研究費や寄附などによって成り立っているのです。

◇

ここまで松尾研のAI講座やエコシステムについてご紹介してきました。振り返ってみると、AI講座における「実践を通した学び」や、その後の「企業との共同研究」、そして「産業界と連携して、社会に対して価値を出す(社会実装)」という考え方など、高専の教育スタイルと共通する部分が多いことがうかがえます。

例えばGCIの講座は、企業のマーケティング事例をもとにした最終課題「AIのビジネス活用提案」に取り組むカリキュラムになっており、「技術と社会をつなぐ人材」として、社会課題の解決に活用できる能力を高めることができます。「新しい技術だから良い」という考えから脱却した、真の意味で社会に価値を提供する技術の在り方を学ぶことができ、「技術や知識を社会に結び付ける経験ができて良かった」といった反響の声を多く貰っているそうです。

AI技術を活用して起業を目指したい高専生ももちろんですが、企業・団体等で技術者として活躍したい高専生も、アカデミアの世界で研究者として活躍したい高専生も、最先端の基礎研究に裏打ちされた松尾研のAI講座を受けることで、社会に必要とされる人材への大きなステップを踏むことができるかもしれません。

◇

○現在募集中のAI講座

グローバル消費インテリジェンス寄付講座(GCI)【おすすめ】

Pythonから機械学習の基礎、ビジネス課題解決までを一連で学び、一人前のデータサイエンティストとして活躍する入口に立つことを目指します。

申込ページ:https://x.gd/GS0Ei

Deep Learning基礎講座 2025 Autumn

ニューラルネットワークの解説から始まり、自然言語処理や深層生成モデルに至るまで、ディープラーニングを基礎から学べる実践的な内容となっています。

申込ページ:https://x.gd/pWkGE

大規模言語モデル講座(LLM)2025 基礎編

大規模言語モデル(LLM)について、基礎理論から最新のモデル動向までを一気通貫で学べる実践型講座です。

申込ページ:https://x.gd/hXocr

大規模言語モデル講座(LLM)2025 応用編

大規模言語モデル(LLM)の社会実装に不可欠となる技術を本格的に学べる実践型講座です。

申込ページ:https://x.gd/IKtBg

世界モデル/Deep Learning 応用講座

この講座では、世界モデルを軸に最新の深層学習技術を身につけることを目指した講義を行います。

申込ページ:https://x.gd/7CXlE

※記事公開日時点で募集中のAI講座です。詳細は松尾研HPよりご覧ください。

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 山口で世界最先端のエネルギー技術を追う! 「再生可能エネルギー」を越えた「核融合発電」の魅力

- 宇部工業高等専門学校 電気工学科 准教授

吉田 雅史 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)