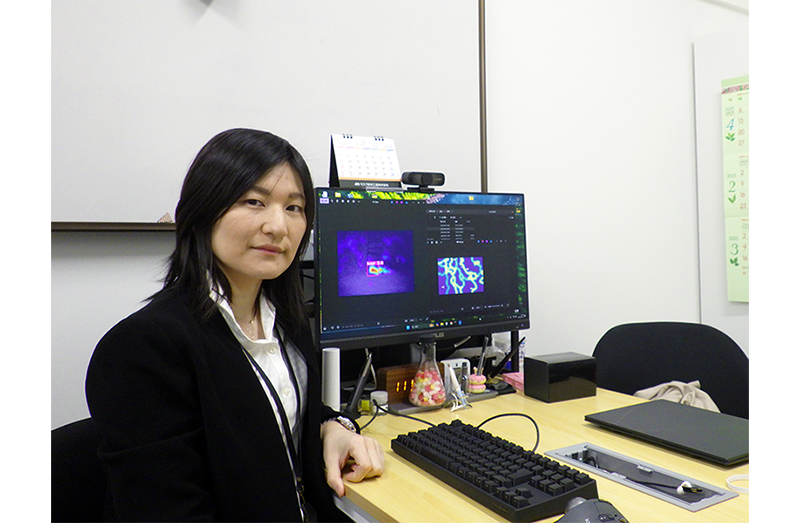

群馬高専を卒業後、美容業界や筆記具メーカーなど異色の経歴を経て、現在は長野高専で情報系教員としてAI研究に取り組む力丸彩奈先生。プログラミングが苦手だったという高専在学時のお話や、AI研究者としての道を歩み始めたきっかけ、高専生に伝えたいメッセージについてお話しいただきました。

手に職をめざして高専進学、そして美容業界に飛び込む

―群馬高専に進学したきっかけは何だったのでしょうか?

実は最初から強く希望していたわけではなく、公立高校の入試より日程が早かったので、「チャンスが増えるなら受けようかな」程度の気持ちでした。高専という学校があること自体は知っていましたが、まさか受かるとは思っておらず、驚きました。受かったからには行こう、と軽い気持ちで入学を決めました。

学科を選ぶ際の大きな理由は、「解剖実習を避けたい」ということでした。高校では生物の授業で必ず解剖をするものだと思い込んでいて、それがどうしても嫌だったんです。そこで群馬高専の5学科のカリキュラムをすべて確認したところ、生物の授業がなかったのは電子情報工学科だけ。「私の進路はここ以外にない!」と思いました(笑)

ただ、後でわかったのですが、実際にはどの学科にも解剖実習はありませんでした。結局は杞憂に過ぎなかったのですが、当時ちょうど「IT」という言葉が流行りだしていたこともあって、「この学科なら将来的に役に立つだろう」と感じたことも、入学を後押しする理由になりました。

―実際に高専で学んでみて、イメージとのギャップはありましたか?

ありました。入学前は普通の高校の延長のような感覚で、「高校生が少し専門的なことを学ぶくらいだろう」と思っていました。でも実際に入ってみると、周囲の学生は入学前からすでにパソコンやプログラミングに詳しく、タッチタイピングができる人ばかり。自分との違いに、最初はかなり戸惑いました。

また、「情報工学」という言葉から、プログラミング中心の勉強をイメージしていましたが、実際には電気回路や電磁気学といった電気電子分野も幅広く学びました。思った以上に多様なカリキュラムで、「こんなに色々やるのか」と戸惑ったことも覚えています。

肝心のプログラミングについては、入学当初は楽しみにしていたんです。でも、実際に取り組んでみると、そんなに簡単にできるものではありませんでした。ほんのちょっとのミスでプログラムは動かないし、修正にも時間が掛かるし……他の人と同じソースコードなのに、なぜか自分のだけ動かないこともありました。これはもうプログラムに嫌われているんだなと思い始め、結局、5年間続けるうちに、ついに「自分には向いていないな」と感じるようになってしまいました。

―その後は美容業界に進まれたそうですが、きっかけは何だったのでしょうか。

手に職をつけたいという思いが強くありました。企業には定年がありますが、自分の技術があればいつまでも働けると考えたんです。特に美容業界を選んだのは、どの時代でも美しくなりたいという願望は存在し続けるため、IT化が進んだ社会でも安定した需要が見込めると思ったからです。

実際に美容業界に入ると、施術だけではなく、商品販売など営業的な仕事も多く、精神的にも肉体的にもハードな環境でした。仕事自体は楽しかったのですが、このペースを続けるのは将来的に厳しいと思い、ちょうどその頃、高専時代の知人を通じてご縁をいただいたことをきっかけに、筆記具メーカーに転職しました。

―筆記具メーカーではどのような仕事を経験されましたか?

話をもらったときは化学系の研究開発と聞いていたので、正直かなり不安でした。高専で情報系に進んだ自分にとって化学は対極の分野だったので、務まるかどうかも分からなかったんです。でも実際に仕事を始めてみると、薬品を扱うことに戸惑いはありましたが、機器分析やデータ分析の仕事も多く、高専で学んだ「工学」が身近に感じられました。

特に研究職に対する憧れを強く持つきっかけになったのは、職場の上司がとても楽しそうに研究に取り組んでいた姿を見たことです。企業では製品のために研究をしている印象が強かったのですが、その上司は純粋に「研究することが好き」という雰囲気で、自分の探求心を追いかけるように仕事をしていました。そんな上司を見て、「研究ってそんなに楽しいものなのか」と興味を持ち、自分も研究の道に進んでみたいと思うようになりました。

その後、研究職への転職活動もしましたが、自分には専門的な経歴や学歴が足りないことを痛感し、まずは働きながら大学に通うことを決意しました。

―進学先に群馬大学を選ばれた理由は?

群馬大学を選んだのは、夜間開講のコースがあり、仕事が終わった後でも通える大学だったからです。いきなり仕事を辞めて学生一本になるのはリスクが大きく、怖かったんです。万が一、大学でうまくいかなかった場合でも、仕事を続けられる状況にしておきたかった。そのためには、通信や夜間の大学が条件でした。

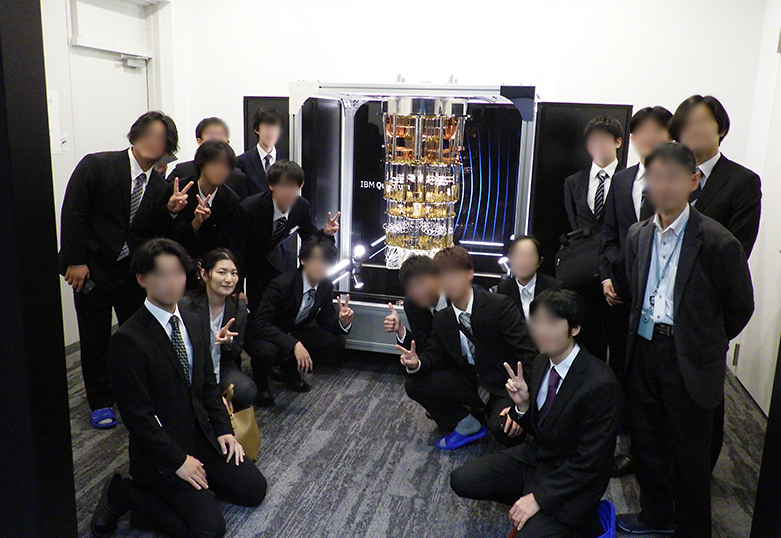

実際に通った学科は生産システム工学科というところで、機械系から情報系までものづくりに必要となる基礎的な内容を幅広く学ぶ学科でした。仕事と勉強の両立は大変でしたが、大学での学びが徐々に面白くなり、「もっと深く研究をしたい」と博士課程まで進む決意につながりました。最終的には会社を辞めて大学院へ進学し、本格的に研究に打ち込むことになりました。

―群馬大学での研究内容を教えてください。

学部時代は「生体情報処理」——特に人が文章を読むときの目の動きを研究しました。たとえば、行間や文字幅を調整したときに、人によってどのくらい文章の読みやすさが変わるのかを分析する研究です。

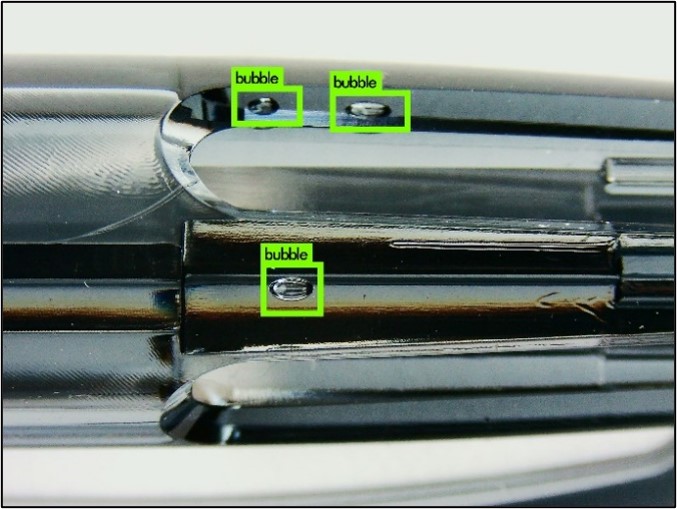

大学院に進んでからは、AIや機械制御分野の研究室に所属し、筆記具部品の検査システムの構築について、企業と共同研究を行いました。具体的には、筆記具の製造過程で出てくる不良品を、AIを使って製造ライン上で自動検出できないかという課題に取り組んでいました。製品の検査を経験したこともあり、人がやるのは非常に大変な作業と知っていたので、自動化できればいいなと思って始めました。

取り組んでみると、「人がやった方が早い」と思ってしまうほどに難しく、AIの精度も安定しませんでした。ですが、そこで初めて機械学習の奥深さに気づき、その不安定さこそが面白いと感じるようになり、「もっとこの世界を知りたい」と研究に夢中になっていきました。

―プログラミングが苦手だった時代から、研究のおもしろさに気づいたきっかけは何だったんでしょうか?

さきほどお話ししたように、高専時代はプログラミングに対する苦手意識が強くて、「自分には向いていないな」とずっと思っていました。企業で働き始めたときに、データの分析や簡単な処理をプログラムで自動化する機会があり、そこで初めて、「学生時代に理論として学んだことが、実はこんな風に役立つんだ!」と気づいたんです。

学生の頃は課題としてプログラムを組んでいただけでしたが、実際の現場で使えるツールとしてプログラムを使い始めると、これまで学んだことが急に意味を持ち始めました。自分のやりたいことや目的が明確になったことで、自然とプログラミングへの抵抗感もなくなり、意欲的に学べるようになったんです。

基礎があったおかげで、二度目に取り組んだときは吸収が早く、「やればやるほど理解できる」という手応えを感じられるようになりました。社会人経験を通じてプログラミングの面白さに改めて気づいたことが、今の職にもつながっていると思います。

「ドラえもん」をつくる分野で「もしもボックス」を実現したい

―現在の研究について教えてください。

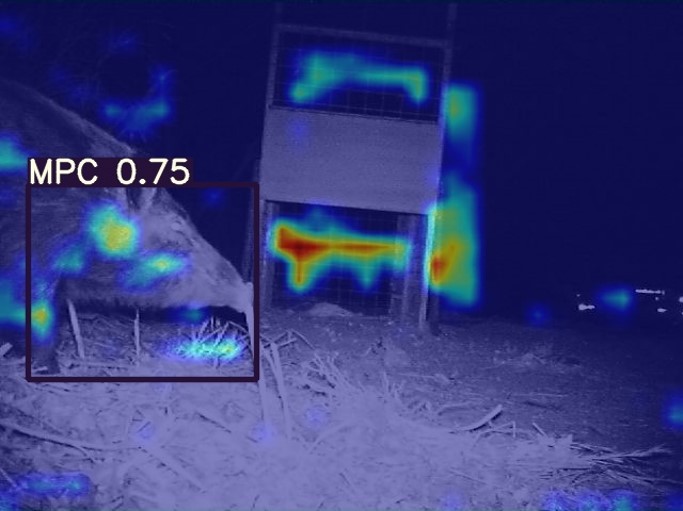

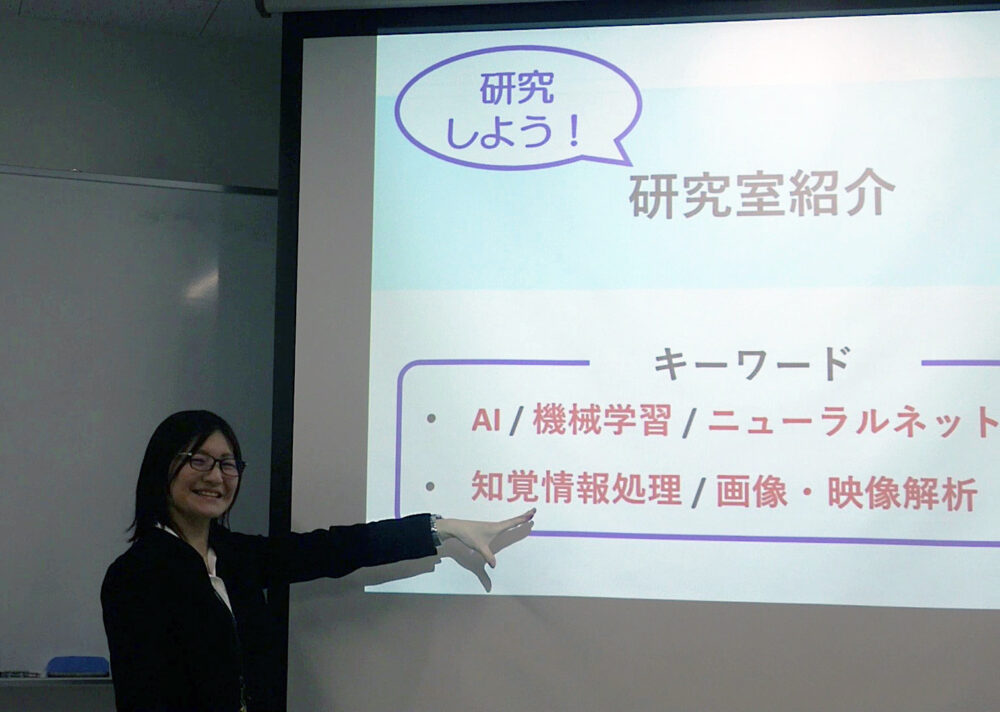

現在は機械学習を用いた「知覚情報処理」の研究をしています。知覚情報処理とは、人間の感覚から得られる情報、例えば画像や音声といった視覚・聴覚情報をコンピュータで解析する研究分野です。

私はAIの研究をよく「ドラえもんをつくる分野」と説明しています。人間らしく世界を感じ取り、自律的に考えたり動いたりするロボットをつくるということです。また、AIにはその内部で行われている処理がブラックボックス化されているところがあり、それを解明して信頼できる「説明可能なAI」の研究にも取り組んでいます。

AIは、コンピュータで計算しているはずなのに、毎回結果が安定しないということがよくあります。その不安定さ、曖昧さが逆に人間らしくて魅力的だなと思います。完璧な計算機であるはずのAIが、まるで人間のように結果にばらつきを出すという矛盾があって、そこが非常に興味深いですね。

―今後の目標を教えてください。

教育面では、高専生が社会に出て困らないようにサポートしていきたいです。学生が社会に出たときに、自分の意見をはっきりと言葉で伝えられるようにしてあげたい。高専という環境は良くも悪くも狭いコミュニティですので、「言わなくても分かるだろう」といったコミュニケーションになりがちなのですが、社会に出るとそうはいかない場面が多くなります。そのためにも、日頃から学生とは直接向き合って対話を重ね、コミュニケーションの重要性を伝えていきたいと思っています。

また、学生たちが「研究って面白いな」と感じられるように、研究の自由さや楽しさも伝えていきたいです。卒業する学生にとって、研究室での活動が良い思い出になるような環境を整えていきたいです。

研究において今後実現したいのは、ドラえもんの「もしもボックス」です。私自身、中学卒業後に群馬高専へ進学したのが人生のターニングポイントだったので、「もしあのとき普通高校に行っていたら、自分の人生はどうなっていただろう?」というのをAIでシミュレーションしてみたいんです。

機械学習は過去のデータから未来を予測することができる。もちろん過去は変えられませんが、機械学習を使えばそんな「もしも」の世界を覗くことが可能になる。この分野ならではの面白さを追求しながら、技術を向上させていきたいと考えています。

―高専生にメッセージをお願いします。

高専生は他の高校生よりも早い段階で将来を考えて、現実的な努力ができる人が多いように感じます。もちろんそれは良いことですが、一方で現実的になりすぎて、失敗を恐れてチャレンジを避けてしまうこともあるように見えます。せっかく自由に挑戦できる環境にいるのに、失敗を怖がってしまうのはもったいないです。学生のうちは失敗が許される環境があるので、ぜひ精一杯その環境に甘えて、いろいろなことにチャレンジしてください。

また、私自身、高専卒という経歴は一生の強みになると感じています。社会に出てからも多様な道を選べる基盤になりました。だからこそ、今いる高専という場所で、自分がやりたいことを自由に試しながら、将来の可能性を広げていってほしいですね。人生はRPGのようなもので、何度でもやり直しがききます。常に自分が主人公だということを忘れずに、この先の人生を切り拓いてください。

力丸 彩奈氏

Ayana Rikimaru

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 准教授

2006年3月 群馬工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

2015年3月 群馬大学 工学部 生産システム工学科 卒業

2018年3月 群馬大学大学院 理工学府 博士前期課程 修了

2021年3月 群馬大学大学院 理工学府 博士後期課程 単位取得退学

2021年4月 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 助教

2021年9月 博士 (理工学)

2022年4月 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 助教

2023年4月より現職

長野工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 活動の源は世界平和! 環境にやさしい持続可能な木造建築を追求し、40代で研究者の道へ飛び込む

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 建築デザインコース 助教

川中 彰平 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏