仙台高専では2000年代からすでにオンライン授業が始まっていました。そのきっかけやこれからの展望について、矢島邦昭先生にお話を伺いました。

自ら授業動画を編集

―先生の略歴をお教えください。

仙台高専は、宮城高専と仙台電波高専が再編された学校。僕は豊橋技術科学大学を卒業したあと、仙台電波高専に入職したんです。

インターネットが普及した、2003年ごろでしょうか。学内のICT部門を受け持つことになりました。

学校が全教員にパソコンを配って「紙面でのやりとりを減らしてメールを活用しましょう」と呼びかけていたんですが、なかなか浸透しなくって。各先生の部屋に行ってセットアップやメーラーの設定をするうちに情報関連に詳しくなっていきました。

しかし、だんだんと業務も多くなり、学生に補習をする時間が取れなくなってしまい、授業風景を録画しようと思いついたんです。当初はDVDを貸し出すつもりでしたが、webサイトにアップロードして共有するほうがいいと気づきました。

webの良い点はアクセスログが残ることです。動画の公開からしばらくして解析を見ると、試験前の閲覧数が多いことが分かりました。

せっかく見てくれるのなら、学生が使いやすいコンテンツにしたい。カメラを3つ用意して、教室全体、教員のアップ、スライドを1度に見られるように変えたんです。質問する学生にカメラを向けるなど、臨場感を出す工夫もしました。

―カメラ3台分をお一人で編集するんですか!?

そうですね。1コマの授業を必死に編集して、その日のうちに完成させます。3時間くらいかな。

さらに使いやすさを求めて、2008年ごろにアップ先を学内のLMS(Learning Management System。授業ごとにコンテンツをweb上にアップし、閲覧の記録を取ることができる)に変更しました。

―授業の録画を始めてよかったことを教えてください。

入院していた学生が動画で授業を見てくれて、退院後に他の学生と遜色なく学習が進められたことです。受講の確認や質問ができるシステムで、リアルな授業のようにコミュニケーションができました。

また、回線を使ったオンライン授業も当時から取り組んでいました。僕がいる広瀬キャンパスから車で30分ほどの距離にある名取キャンパスと、合同授業が始まることになったんです。

はじめは教員と学生が仙台市内を移動していたんですが、行き来するだけで1コマ分の時間を使ってもったいない。そこで、他のプロジェクトで使っていた地上回線や衛星回線を借りた中継に切り替えました。

今も遠隔授業は実施されています。もう衛星回線は使っていませんが、名残として校舎の屋上に大きなパラボラアンテナがあるんですよ。

―10年以上前からオンライン授業に取り組んでいたんですね。ほかに、やっておいてよかったなと思ったことはありますか。

当時は担任も受け持っていたので、学生の普段の様子を撮って、保護者向けにも公開していました。サイト上でやりとりもできるんです。高専は授業参観がないので、喜ばれましたね。

海外教員の講演にも役立ちました。海外の学校は9月始まりなので長期休みが日本とずれ、講演が春休みになることが多いんです。貴重な授業なのに実家に帰っている寮生は受講できない問題がありました。

講演のセッティングをする先生から「授業で録画しているように、講演も記録してほしい」と依頼され、LMSで動画を公開しました。どの学生が見たか確認でき、受講記録とレポートの提出が確認できれば単位認定もできる仕組みです。

このころの経験は現在にも活かされています。今年はCOVID-19の影響でどの高専もオンライン授業を余儀なくされました。全国の高専向けに、見やすい録画コンテンツの作り方やセキュリティ上の注意など方法をレクチャーしましたね。

留学した学生をSkypeで支援

―授業以外に取り組まれたことを教えてください。

海外に留学した学生のケアをしていました。仙台高専には「卒業研究」の単位を取る代わりに、海外の連携校に5カ月の留学をして卒業研究をやり遂げることで、同等の単位を得られる制度があります。

毎年5人ほどが選ばれるんですが、留学先はバラバラ。たった一人で半年近くを過ごすケースも珍しくありません。

出発は10月ごろ。北ヨーロッパは極夜(太陽が地平線に沈んだ状態が一日中続く現象。対義語は白夜)を迎え、慣れない日本人は精神が不安定になってしまうんです。メンタルのケアが必要だと感じ、Skypeで話す時間を設けました。顔を見て日本語を話すことで少しでも不安をやわらげられたら、と。

研究室の先生とも通話して、どこがうまくいっていないかもヒアリングしました。先生方も「この部分を一緒にやりたい」「研究テーマをこう進めたい」という思いを伝えられていなかったようで、そのコーディネートもできてよかったですね。

高専の新学習法

―これからの高専の授業はどう変わるとお考えですか?

能動的に勉強する、アクティブラーニングが主体になるべきだと思います。

僕も高専出身。以前は「授業で知識を詰め込み、実験とレポートを何度も繰り返して身につくまで叩き込む」という昔ながらの高専の方法が力になると思っていました。

しかし、2009年に仙台電波高専が統合するときに「いつか自分の母校もなくなってしまうのでは?」と気づき、焦りを感じたんです。

このまま少子化が進んだら、統合どころではなく廃校になる。研究に集中できる、すごく良い環境がなくなってしまう。大好きな高専が世の中に「必要ない」と言われているようで、ショックでした。

今までの教育法は必ずしも正解じゃない。高専が設立されてから50年以上経ち、時代は変わったのに高専の教育は変わっていません。そこで新しい教育法や大学の学習方法に寄せていく必要があると感じました。

教えこむばかりじゃなく能動的に勉強する、今でいうアクティブラーニングを知り、高専にはこれが必要だとひらめいたんです。

すごくとんがった話ですが、将来、日本の高専の学習はすべてオンラインに切り替わるのではないでしょうか。授業は全国で一番うまい教師の講座を録画して配信すれば効率的です。教員は現場での指導に集中します。一人ひとりに割く時間が増え、実験の手順をより詳しく丁寧に伝えられる。

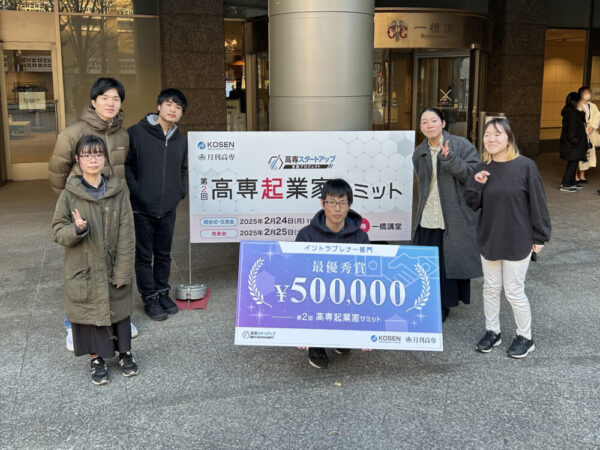

この教育法が実現すれば、世界トップクラスの実力と経験を供えた学生を全国の高専から輩出できるはずです。勉強の効率も上がるので、起業しながら、働きながらなど自由な学び方ができるのではないでしょうか?

楽しいことを思いっきりできる学校・高専の良さをもっと伸ばしたいですね。

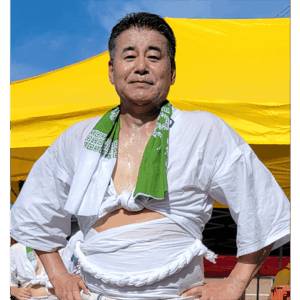

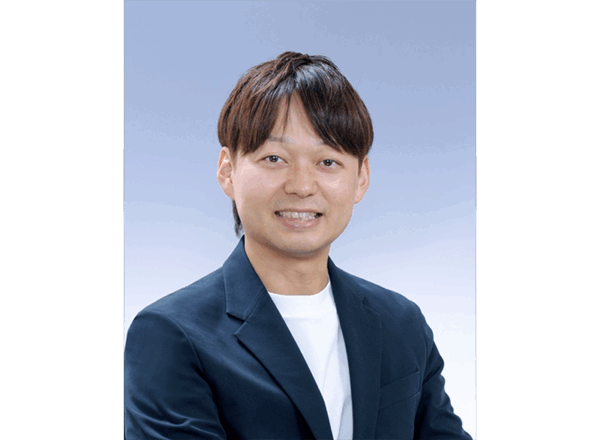

矢島 邦昭氏

Kuniaki Yajima

- 仙台高等専門学校 総合工学科 教授

1989年 岐阜工業高等専門学校 卒

1993年 豊橋技術科学大学 工学研究科 情報工学専攻 修了

1993年 仙台電波工業高等専門学校 電子制御工学科 助手

1998年 同 講師

2008年 同 准教授

2009年 仙台高等専門学校 情報ネットワーク工学科 教授

2017年 同 総合工学科 教授

仙台高等専門学校の記事

-300x293.jpg)

アクセス数ランキング

- 対話から関心を持った「オーラルヒストリー」 雑談を通して、学生に「面白さ」を導いていく

- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 助教

佐伯 彩 氏

- 夢だった月面開発研究がライフワークに! 高専を拠点に、国内初のレゴリスブロック量産に成功

- 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授

温品 達也 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏