岡山大学で中国文学を学んだ後、中国・遼寧大学で日本語教育に携わった、津山高専の杉山明先生。異文化の中で学生と向き合った経験は、その後の教育観を大きく方向づけました。帰国後は国語や中国語の授業に加え、部活動の指導を通じて学生と共に挑戦を重ね、「挑戦と失敗を恐れずに学ぶこと」を何より大切にしてきた杉山先生に、これまでの歩みと高専教育への思いを伺いました。

喜びから始まった教育への歩み

―まずは先生のご経歴についてお聞かせいただけますか。

岐阜県の大垣北高校を卒業後、岡山大学の法文学部に進学しました。地元を離れてみたいという思いと、修学旅行で訪れた岡山の街に惹かれたことが大きな理由です。当時は友人の多くが遠方の大学への進学を選んでいたため、それなら自分もという気持ちがありました。日本史や東洋史に関心を持っており、大学では中国語や中国文学と出会いました。

さらに大学院では文学研究科に進み、古典中国文学を中心に学びました。儒教や老荘思想といった思想に興味を持ち、当初は語学より歴史や哲学への関心が強かったのです。そのため、現代中国語には正直それほど力を入れていませんでした。

―教員を目指すきっかけは、どのようなものだったのでしょうか。

学生時代に小中学生向けの塾で講師をしたことが大きなきっかけです。夏休みのアルバイトでしたが、自分の説明で子どもたちが「わかった!」と反応してくれたときの喜びは格別でした。子ども好きというよりも、知識を伝え、それを相手が受け止めてくれること自体が嬉しかったのです。「これは自分に合っている」と思えましたね。

修士課程を終えた後は、岡山県立東岡山工業高校で国語教員として勤務しました。現代文や漢文を担当し、教員としての基礎を身につける日々。その後、岡山県からの派遣で中国・遼寧大学へ赴任することになり、これが人生を大きく方向づける経験となりました。

.png)

―当時の中国でのご経験を教えてください。

1985年から1988年まで、日本語を教える外国人講師として滞在しました。改革開放政策※が始まったばかりの中国はまだ貧しく、生活物資は配給制でした。外貨と交換できる人民元と国内でしか使えない人民元の二重通貨制度も存在し、闇市場ではレートが違うという、今では信じられないような状況でした。人々は人民服を着て歩き、街全体が社会主義の空気に包まれていました。

※1978年に始まった経済近代化政策で、共産主義経済から資本主義経済に転換させることを目指し、経済特区の設置、市場経済の導入などが行われた。

そんな中でも学生たちは実に熱心でした。大学進学率がわずか1%の時代に集まった、選ばれた優秀な学生たちです。授業は「日本語のみで行うこと」が原則で大変でしたが、学生は粘り強く食らいついてきました。素朴で真面目な姿勢にこちらが学ばされることも多く、卒業後に政府関係者や企業経営者として社会の中枢で活躍する姿を見ると誇らしい気持ちになります。

―印象に残っている学生とのエピソードはありますか。

内モンゴル出身の学生との思い出があります。メーデーや国慶節になると一週間くらい休みができて、多くの学生は帰省します。ただ、彼は片道3日もかかり、行って帰るだけでも休暇をほとんど使い切ってしまうため、寮の自室に残っていました。私も暇だったので、ある日の昼に食事へ誘い、私が飲んでいたビールを勧めたのです。

当時は瓶ビールがあまり普及しておらず、樽からひしゃくで掬ってどんぶりで飲むというスタイルでした。彼は初めて口にしたようで、後の同窓会で「先生、あれが僕にとって生まれて初めてのビールだったんですよ」と笑って話してくれました。お茶もないような環境だったので、ビールすら珍しかったのです。

その学生は後にカシミヤ製品の工場を経営する社長になり、再会した際にはセーターやマフラーを贈ってくれました。自分にとって何気ない一場面が、学生にとっては人生を彩る体験になることもある。そのことに教育の重みを実感し、同時に「教師は責任ある立場だ」と改めて感じさせられました。

理系学生に中国語を教える難しさ

―帰国後はどのようにキャリアを積まれたのでしょうか。

再び岡山の県立高校に戻り、国語の授業に加えて中国語も担当しました。県立高校で中国語のコマがあるのは当時とても珍しいことでした。その後、大学の先輩から「津山高専で公募がある」と勧められ、応募したのが高専との出会いです。1991年に着任し、以来長く勤務することになりました。

津山高専でも国語と中国語を担当し、さらに野球部の顧問を務めました。学生の努力が実り、高専の全国大会で3位という成果を収めたこともあります。努力が形になる瞬間を学生と共有できたのは、教員生活の大きな喜びでした。

―高専に赴任されたときの印象はいかがでしたか。

高専は独自の魅力を持つ学校だと感じました。特に寮生活は印象的で、1年生から5年生までが一緒に暮らす姿は社会の縮図のようでした。上級生が下級生に助言をし、下級生は上級生から学ぶ。年齢の枠を超えた交流そのものが教育になることを実感しました。

また、高専には受験勉強一辺倒ではない自由な空気が残っていました。勉強が得意な学生は力を伸ばし、そうでない学生も自分の道を見つけて卒業していく。人間の多様性を受け止める教育の場としての強さを感じ、感動しました。高専ならではの良さだと思います。

―長年高専生を見てこられて、変化を感じることはありますか。

赴任当初の学生は元気があり、時にはやんちゃをして叱ることも多かったですが、失敗を恐れず挑戦する姿勢がありました。最近の学生は真面目で大人しく、言われたことをきちんとこなします。教員にとっては楽ですが、どこか物足りなさを覚えることもあります。

私は「もっと失敗してほしい」と常に思っています。学生の失敗は命に関わらない限り、むしろ大切な学びの場です。社会に出てからの失敗は大きな代償を伴いますが、学生のうちは何度でもやり直せる。その経験こそが成長につながると信じています。

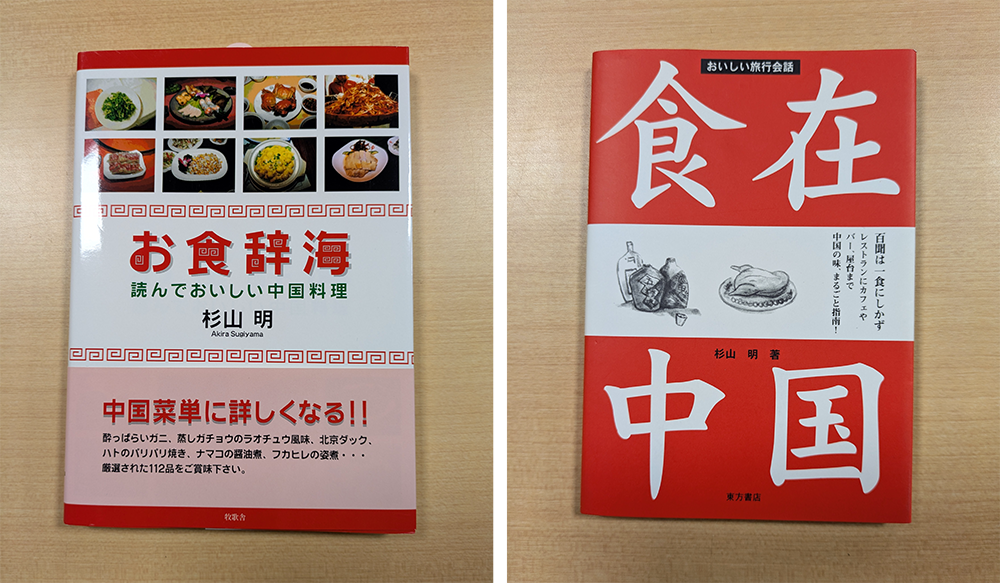

―これまで取り組まれてきた研究内容について教えてください。

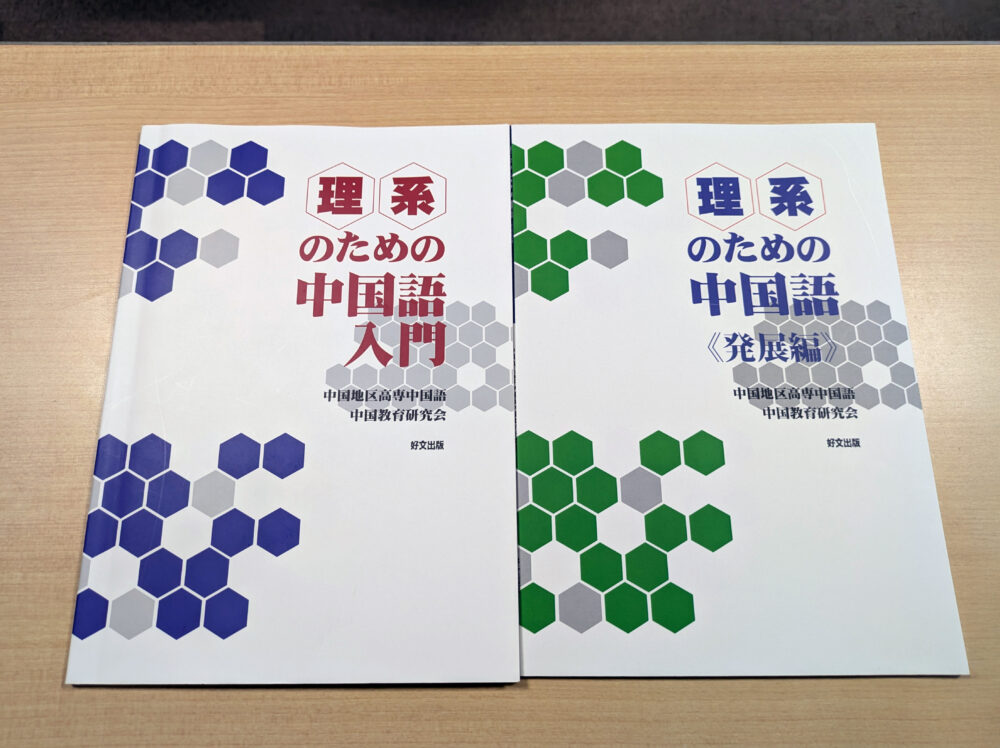

「理系学生のための中国語学習法」と「外国人のための日本語教育法」に取り組んできました。理系学生向けには数字や数式の読み方から始める教材を開発。数学は万国共通ですから、言語を超えて交流できる入り口になります。実際、台湾の学生と議論する際には、数式が橋渡しとなって意思疎通が生まれる場面を目にしました。

また、技術者に必要な実用語彙も重視しています。一般の教科書には出てこない「乾電池」「ソケット」といった単語も、現場では不可欠です。こうした言葉を盛り込んだ教材を宇部高専の畑村先生といった方々と作成し、実践に生かしてきました。外国人への日本語教育でも、「日本に来てよかった」と思ってもらえる体験を提供することを心がけています。

―外国語教育に対するお考えも、ぜひお聞かせください。

第二外国語を学ぶ意義は大きいと思います。英語に加えてもう一つ学ぶことで比較対象が生まれ、英語理解も深まるのです。私自身も中国語を学んだことで英語がわかるようになった感覚がありました。高専では英語が必修ですが、中国語を選べるところもあり、理系学生にとって大きな可能性を広げるものです。

もちろん、授業数や教員数の制約はあります。しかし、外国語を学ぶことは単なる知識習得ではなく、異文化理解や視野の拡大につながります。将来、技術者として海外で活躍する高専生にとって、必ず役立つ経験になるはずです。

―先生が教育で大切にしていることは何でしょうか。

何より「自分が楽しむこと」です。野球でも授業でも、まず自分自身が楽しむからこそ、その気持ちが学生に伝わります。授業で学生が理解した瞬間の表情を見るのは、今も大きな喜びです。教育は一方通行ではなく、教える側もまた学び成長する営みだと感じています。

加えて「挑戦して失敗する大切さ」を伝えてきました。失敗から得るものは大きく、むしろ失敗の方が記憶に残ります。学生時代だからこそ責任を問われることなく挑戦できるのです。私はいつも「まずやってみろ」と背中を押し、学生に体験を積ませてきました。そうした経験が後々の人生を支える力になると信じています。

―高専生にメッセージをお願いします。

高専は普通高校に比べて時間的余裕があり、自分のやりたいことにじっくり取り組めます。理系の専門を深めるのはもちろん、課外活動や国際交流にも挑戦できる場です。だから、夢ややりたいことを胸に入学してきてほしいと思います。 ただし、待っているだけでは高専の魅力を十分に生かせません。大切なのは「自分から動くこと」、そして「失敗を恐れないこと」です。命に関わらない限り、失敗は必ず次につながります。挑戦した分だけ可能性は広がります。私はすでに定年を迎え、今は招聘教授として最後の数年を過ごしていますが、これからを担う皆さんには、自分の可能性を信じて積極的に行動し、充実した高専生活を送ってほしいと願っています。

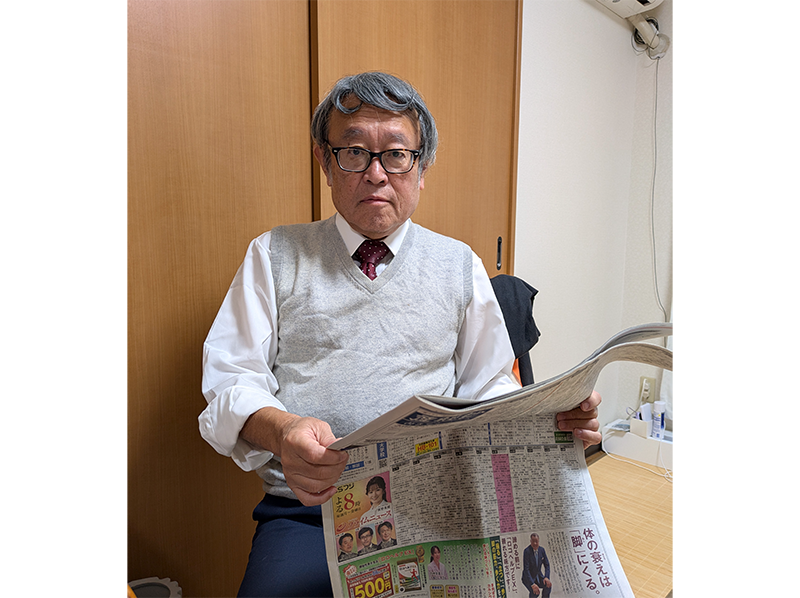

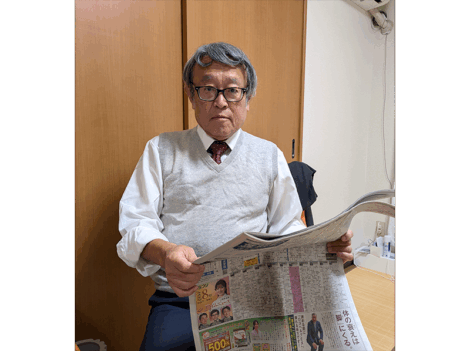

杉山 明氏

Akira Sugiyama

- 津山工業高等専門学校 総合理工学科 招聘教授

1976年3月 岐阜県立大垣北高等学校 卒業

1980年3月 岡山大学 法文学部 文学科 卒業

1982年3月 岡山大学大学院 文学研究科 修士課程 修了

1982年4月 岡山県立東岡山工業高等学校 教諭

1985年4月 中国・遼寧大学 文教専家

1988年4月 岡山県立東岡山工業高等学校 教諭

1989年4月 岡山県立総社南高等学校 教諭

1991年4月 津山工業高等専門学校 一般科目 講師

1997年4月 同 助教授

2002年2月 同 教授

2016年4月 津山工業高等専門学校 総合理工学科 教授

2020年4月より現職

津山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- チャンスを掴めば、見える景色が変わってくる! 目の前にある機会を活かし、中国と日本の橋渡しを目指す

- 株式会社フェローシップ グロキャリ事業部

矢後 英一 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)