2025年8月8日(金)に久留米高専で中学生向け公開講座「金属キーホルダーを作製しよう!」(主催:久留米工業高等専門学校 材料システム工学科)が開催されました。

この講座では、銀粘土を造形して焼き固め、それを研磨してキーホルダーをつくる作業を通して、「材料工学」と「ものづくり」の面白さを中学生に伝えることを目的としています。同校の佐々木大輔先生(材料システム工学科 准教授)のお話も交えながら、本講座の様子をレポートします。

材料システム工学科の「材料工学」と「システム工学」の部分

毎年夏休みに開催されている中学生向け公開講座「金属キーホルダーを作製しよう!」は6年前からスタートしました(第1回は新型コロナウイルス感染拡大により中止)。この講座がきっかけで材料システム工学科に進学した学生も何名か在籍しているそうです。

午前の部・午後の部と同日に2回開催された今年の講座には、合計36名の中学生が参加しました。

講座が始まると、まずは材料システム工学科について、学科長の岩田憲幸先生から紹介がありました。

「材料」という言葉そのものは日常的に使われているがゆえに、専門分野としての「材料」にイメージを持ちにくい人がいるかもしれません。そのため、「材料工学」という言葉で捉え直してみます。自動車やスマートフォンといったあらゆる工業製品や家電製品などで使われているのが材料ですが、そこで材料としての役割を果たせるよう、「天然原料」を「必要とされている性質と機能を持った材料」に変えるのが材料工学です。ものづくりの基盤となる非常に重要な分野となっています。

公開講座の終了後、材料(工学)の魅力について、佐々木先生にお話を伺いました。

材料って面白いんですよね。なぜなら、世界の構造を変える可能性を秘めているからです。

例えば、岩田先生も例に挙げられていた1989年の青色発光ダイオード(LED)の発明があります。これは窒化ガリウムという新材料が制作されたことで誕生したものです。それまであった赤色、緑色のLEDに青色が加わって光の三原色が揃ったことで、ほぼすべての色をLEDで表現することが可能になりました。学術的にも工業的にも難しいと言われていた中での青色LEDの発明は、非常に価値があることでした。

しかし、青色LEDの“社会的”な価値も大変大きかったのです。LEDは従来の蛍光灯や白熱電球などよりも少ない電力で明るくすることができるため、発電量が少ないアフリカなどの地域でも夜に電気をつけて勉強することができ、それが教育、ひいては経済格差の是正につながります。青色LEDは「省エネ」という言葉だけでは言い表せない、世界の構造を変える発明だったわけですが、そこには窒化ガリウムという新材料の存在があったのです。

窒化ガリウムを制作し、青色LEDを発明した赤﨑勇さんと天野浩さんは、2014年にノーベル物理学賞を受賞されています。

また、岩田先生からは材料システム工学科の「システム工学」の部分についての説明もありました。材料を開発し、それを使って製品をつくったとしても、その製品には必ず寿命が訪れます。そういった製品を分解し、材料を取り出してリサイクルするという循環(システム)もまた、材料工学と一緒に学ぶべき分野であるとのことでした。

佐々木先生にも、講座後にお話を伺いました。

私が在籍する前の2017年4月に、本校は材料工学科から材料システム工学科に名称を変更しました。それまでは材料を製造開発し、その材料を評価することを学んでいましたが、破壊や使用後のリサイクルまで含めて学ぼうということで「システム」も加わったのです。今ではSDGsという言葉が身近になりましたが、2017年に「システム」という言葉を学科名に組み込んだ先生方の先見の明はすごいと感じています。

同じに見える「焼き固める」には、2種類ある

岩田先生による学科紹介の後は、佐々木先生による金属キーホルダーの作製に向けた説明がありました。今回の公開講座の冒頭で、材料とものづくりを“もっと”楽しく感じるためには「説明を聞くことで、なぜそうするのかを理解すること」が大事であると、大々的に伝えていたのが印象的です。

それでは、本講座で行われた「説明」の内容を踏まえて、当日何が行われたのかを振り返っていきましょう。

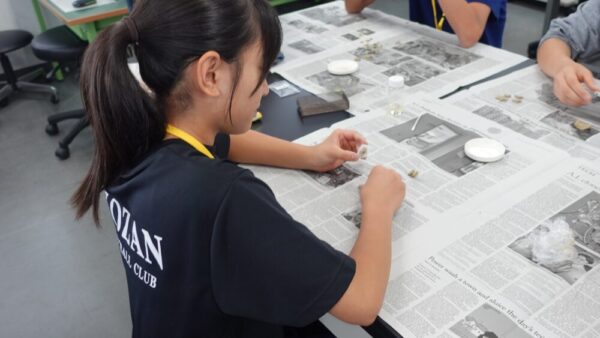

まずは、自分で選んだ型に銀粘土を入れて成形(造形)します。銀粘土は柔らかい素材のため、造形には細心の注意が必要です。サラダ油を塗った型に丁寧に銀粘土を埋めていきます。

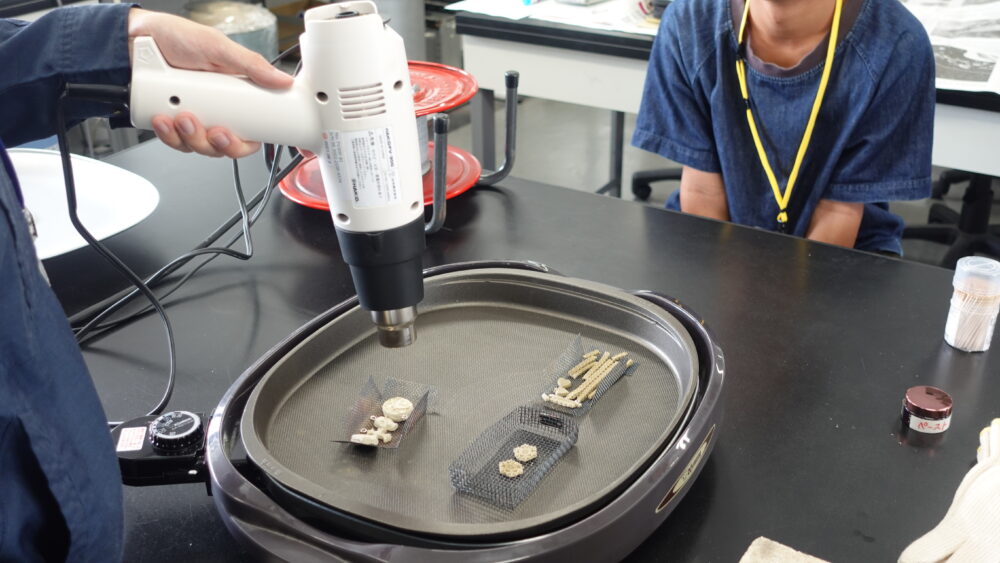

銀粘土を造形した後は、型から外し、乾燥・修正を行います。乾燥させるのは、銀粘土に水分が含まれたまま高温で焼き固めてしまうと、水分が水蒸気となって膨張し、銀粘土が割れてしまうためです。ホットプレートやドライヤーで、銀粘土を乾燥させていきます。

そして、いよいよ焼き固める作業に入ります。古くから日本では縄文土器や日本刀、陶器など、さまざまなものが焼き固める工程を経ることでつくられてきました。実はこの「焼き固める」には「焼成」と「焼結」の2種類があります。

焼成は「焼いたら構造と性質が変化する」焼き固め方です。素材内にある非可塑性原料や可塑性原料、融剤の構造が熱によって変化することで性質も変化することを指し、陶器のもとになる陶土(粘土)の場合は、陶土内にある非可塑性原料(骨材)からムライトと呼ばれる樹状組織ができることで固まります。もっと身近な例ですと、パン生地を焼くことも焼成に該当します。

一方で焼結は「焼いても構造や性質が変化しない」焼き固め方であり、銀粘土はこちらに該当します。というのも、銀粘土はほとんどが銀原子であり、焼くと銀原子同士の金属結合が整列して隙間がなくなることで固まりますが、金属結合という結合の仕方そのものは変わらないため、構造や性質は変わらないのです。

つまり、陶土を焼き固めることと銀粘土を焼き固めることは、同じような変化に見えて、内実は全く異なる変化であると言えます。

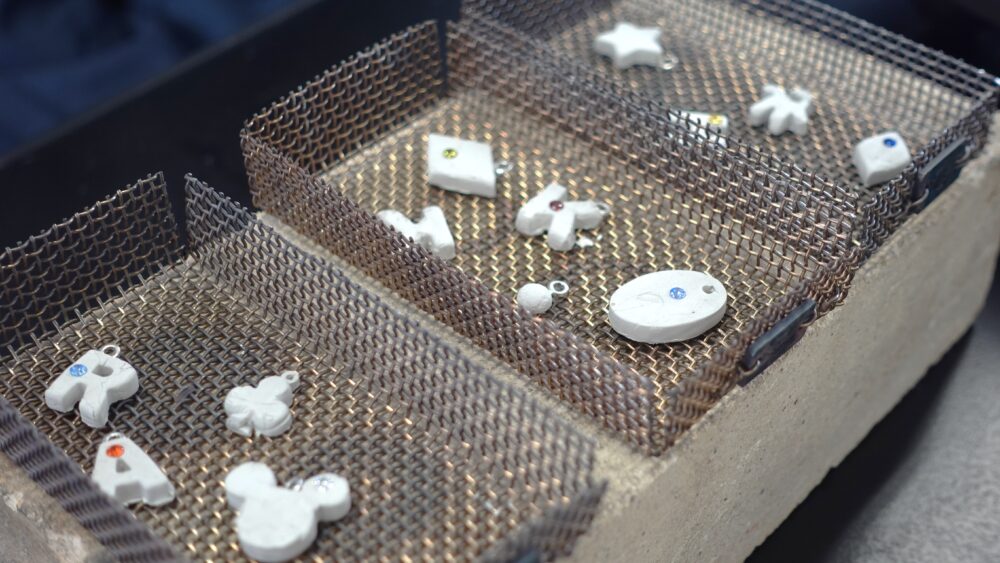

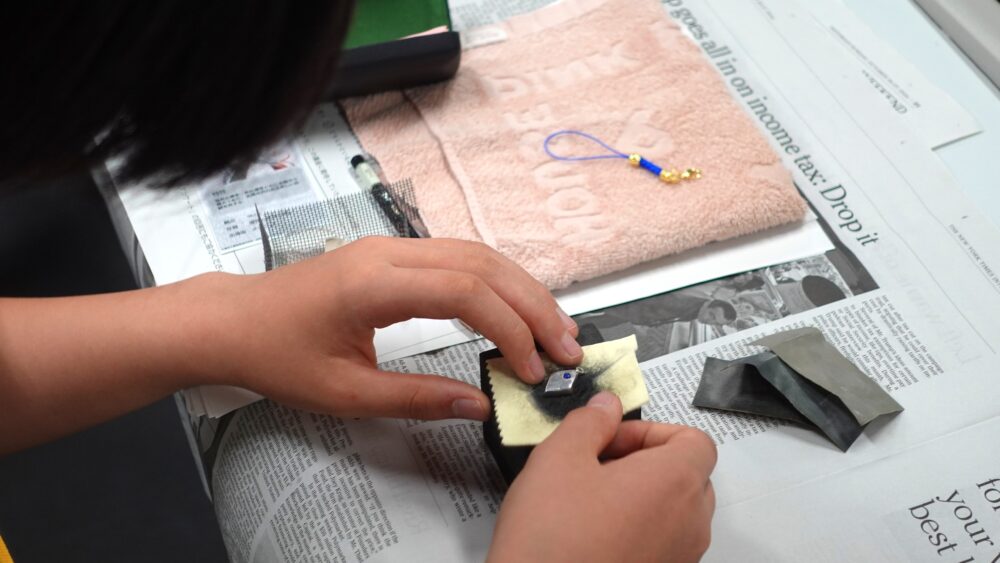

造形した銀粘土は、別室にある電子炉で10分間焼結させます。電子炉は750℃の高温のため、中学生ではなく久留米高専の技術職員が実施。焼結された銀粘土が運ばれてくると、金属光沢を出すための研磨を仕上げとして行いました。

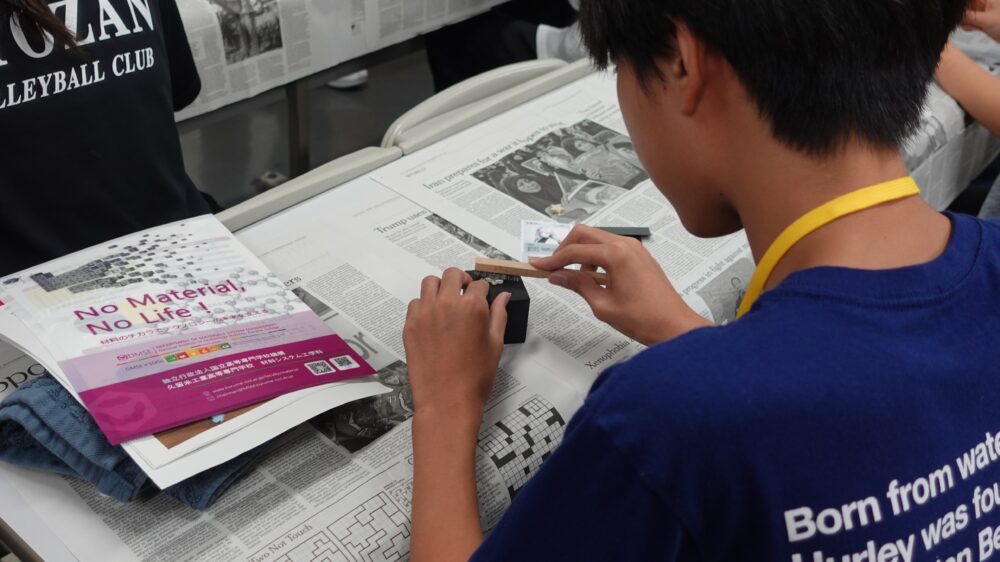

▲金ブラシ→研磨紙→ピカール&クロスの順番で研磨。ピカールは液体状の金属用研磨剤のことで、クロスは細かな研磨剤を含んだ布のこと。ピカール&クロスの工程になると、はっきりとした金属光沢が表れています

研磨が終了したら水洗いして完成です。複雑な模様の造形を行ったアクセサリーの場合は、エタノール内で超音波振動を与えることで、模様の溝などに付着していた細かなゴミを落としていました。

高専の主題である「ものづくり」を身近なもので体験することで、生活がもっと面白くなることを伝えたいという思いで毎年実施されている本講座。今回の講座を受講したことで、中学生は高専での学生生活、特に実験・実習をイメージすることができたのではないでしょうか。

講座の最後には、岩田先生からの締めの挨拶がありました。

アクセサリーの出来栄えは人それぞれかと思いますが、みなさんが気持ちを込めてつくったものには、すごく価値があります。工業製品や身の回りにある家電製品も、ものをつくる人の気持ちがあって、最終的に生まれたものです。材料システム工学科はそういった学問を深める学科ですので、今回の体験で興味を持っていただけたら大変嬉しいです。

材料には夢がある! 仲間と共に学べる環境

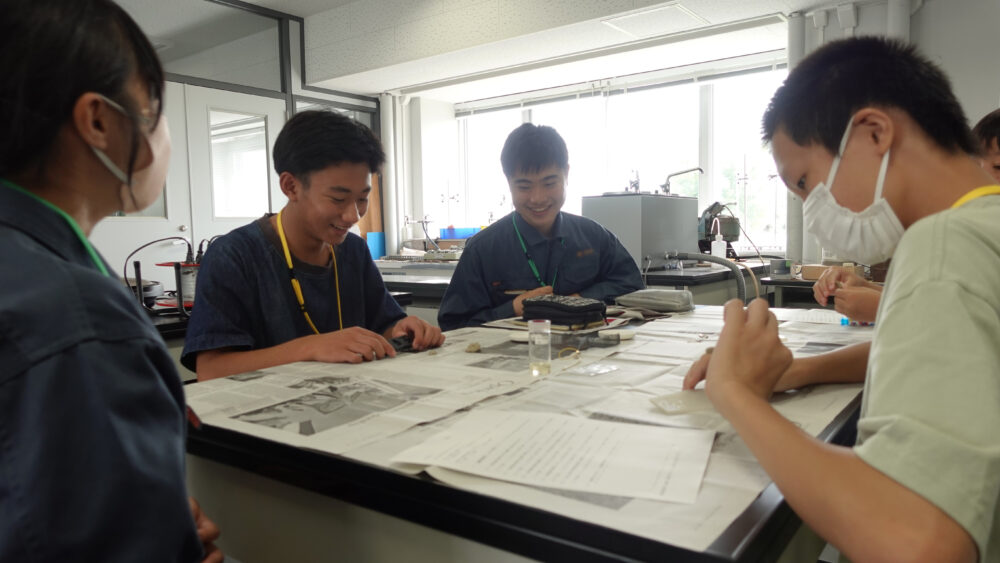

銀粘土によるアクセサリー作製の流れは以上の通りですが、実は今回の講座には岩田先生と佐々木先生以外にも、材料システム工学科の4年生10名が学生スタッフとして参加し、中学生をサポートしていました。

「自分が高専に入ったら、こういう感じの学生になる/こういう感じの学生と一緒に過ごすことになる」と中学生はイメージする以上、学生スタッフの果たす役割は重大です。講座ではキーホルダー作製のサポートだけでなく、高専入試のアドバイスや、入っている部活動、夏休みの宿題の進捗具合、今日食べた昼食など、さまざまなトピックスについて中学生と話している場面が見受けられました。

3日前にリハーサルをした際、今回の公開講座にはスキマ時間がいくつかあることが分かったので、そういったときに中学生の方とコミュニケーションを取ることが大事であると、学生スタッフは認識していたと思います。

また、中学生の方は名前で呼ぶことを徹底してほしいと学生スタッフには伝えていました。ただ、私は苗字のつもりで名前と言ったのですが、学生は下の名前で呼んでいまして、イニシャルのアルファベットの型を提案したりしていましたね(笑)

こういった公開講座は中学生の方へ向けた高専の広報のために実施されているのはもちろんですが、高専生の対外的なコミュニケーション能力を育成する場でもあります。そういった面も踏まえて、全体的に非常にうまく実施できたと思います。

講座後の中学生によるアンケート回答には、「学生スタッフさんの対応がものすごく良かった」といった記載があったそうです。実際、講座が始まったころは緊張気味だった中学生も、講座の途中や終わるころには学生スタッフと打ち解けている様子が見られ、柔和な雰囲気が醸し出されていました。材料・ものづくりだけでなく、先輩を含めた高専全体の環境に対して、好印象を抱いたのではないでしょうか。

最後に、材料システム工学科の魅力について佐々木先生にお伺いした際のコメントを記します。

一言で言うなら「夢を見て、世界を変える材料開発を楽しめる」です。

先ほどの青色LEDにおける窒化ガリウムにように、先人たちがいくつもの夢のような材料を実際に形にしてきたことは歴史が証明しています。中学生の方からすれば「自分にも夢みたいなことができるのだろうか」と不安に思うかもしれませんが、夢の実現のための知識や技術は私たち教職員が、設備は学校が提供します。そして、共に夢を見る仲間がいます。材料に興味を持っている夢見る中学生のみなさんに、ぜひご入学いただきたいです。

◇

○イベント情報

【令和7年度福岡県内国立3高専合同学校説明会】

日時:2025年9月20日(土)13:20~16:30(受付12:50~)

場所:天神ビル本館11階 10号会議室(福岡市中央区天神2丁目12番1号)

参加高専:久留米高専、有明高専、北九州高専

申込方法:以下のURLよりお申し込みください(※要予約、先着順)。

https://mirai-compass.net/usr/kkkosmh/event/evtIndex.jsf

【久留米高専 学校説明会】

開催日:2025年10月11日(土)、11月8日(土)

※10月11日(土)は、学校説明会終了後に学校見学会が実施されます。

場所:久留米工業高等専門学校(福岡県久留米市小森野一丁目1番1号)

申込方法:詳細は以下の久留米高専 学校説明会ページをご覧ください。

https://www.kurume-nct.ac.jp/ON/A-SAD/setsumei/SchoolBriefing.html

久留米工業高等専門学校の記事

-300x225.jpg)

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- “今すぐ”電話詐欺をなくしたい——DCON2024で最優秀賞を受賞してから、起業に至るまで

- 株式会社ToI Nexus 代表取締役

東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 AIスマート工学コース 4年

西谷 颯哲 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- さまざまな視点から、大阪大学大学院 工学研究科の魅力をご紹介! 高専卒業生4名が語る、阪大を選んだ理由

- 大阪大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 博士後期課程1年

水野 海渡 氏

大阪大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 博士前期課程2年

青田 奈恵 氏

大阪大学大学院 工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻 博士前期課程1年

高見 優菜 氏

大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報通信工学専攻 博士前期課程1年

二川 健太 氏

- クライアントに「青春」を! 鉄道で日本と世界をつなぐ起業家・TOBIさんの熱き人生

- 株式会社飛永技術士事務所 代表取締役社長兼CEO

飛永 和真 氏

- ロケット技術者を辞めたら、高専で衛星を開発することに! 「脳体力」と「手を動かす力」が高専生にはある

- 群馬工業高等専門学校 機械工学科 教授

平社 信人 氏

- 自信を持て! 好きなことを突き詰めた先に答えがある。“鋼橋一筋”の教員が語る研究への情熱

- 長野工業高等専門学校 工学科 都市デザイン系 准教授

奥山 雄介 氏

-300x300.jpg)