本記事は国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験を、月刊高専を運営しているメディア総研(株)の社員3人が実際に解き、その感想や対策方法などを独自の目線でお送りする記事となります。

入試問題を解いたのは、国立高専の卒業生であるS(高専卒1年目)とY(高専卒2年目)、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業したライター兼編集担当O(大卒10年目)です。

令和4年度の試験を実際に解いた前回から約3年が経過。あれからどのような変化が見られるのでしょうか。それでは、理科の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

直感ではなく、厳密に読み解く

O:前回の記事で用語の定義を厳密に理解する重要さについてお話ししたのですが、小問集合である大問1の問1で早速問われましたね。

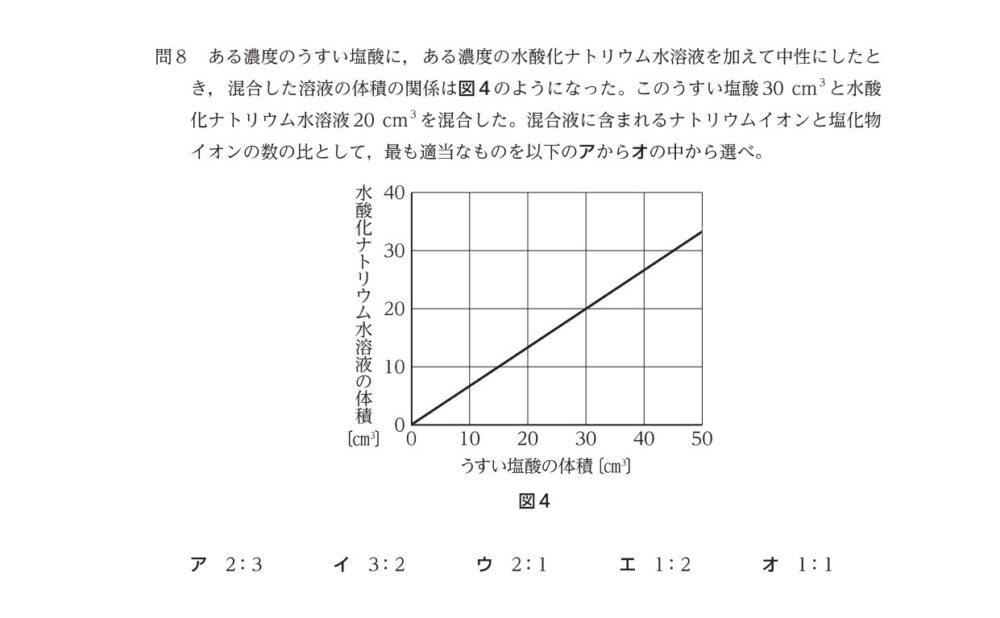

O:「太陽から近い順」という部分だけで「イ」だと思ったのですが、水素とヘリウムを主成分とする“木星型惑星”を太陽から近い順に並べた選択肢を選ばないといけない問題でしたので、「イ」は間違いでした。木星型惑星は木星、土星、天王星、海王星が該当するので「ウ」が正解となります。

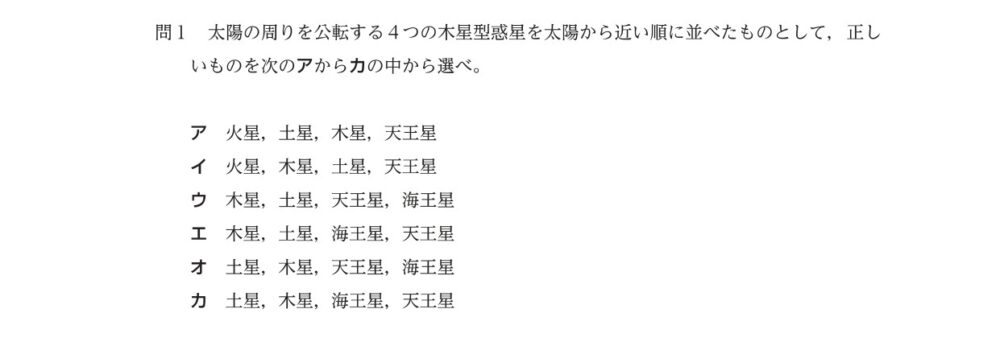

Y:同じ大問1で言えば、問8は意地悪というか、解いていて不安になる問題でした。

O:分かります。「HCl+NaOH → NaCl+H2O」の化学反応式だけをイメージしたら「1:1」になるので「オ」が正解っぽく見えるのですが、そういう問題ではありません。ただ、問題文や図をしっかり読み解いても、結局正解は「オ」になるので不安になるという。

Y:この問題でポイントになるのは、問題文で塩酸と水酸化ナトリウムの濃度を「ある濃度」としていることですよね。同じ濃度なら同じ体積を入れれば中性になりますが、同じ濃度とは限らないので、図4のような体積の関係になると。

それで、塩酸30㎤を水酸化ナトリウム水溶液20㎤に入れたときは、図4を見るとちょうど中性になることが分かるため、「オ」が正解ということになります。

S:情報量の多い問題なので、惑わされた受験生も多そうです。素直に設定を受け入れることが大事ですね。

ミスした箇所は、ノートに取らず、大きな紙に

O:ちなみに理科全体でいうと、今回の入試は高専にしてはかなり易化したのではないかという声がSNSなどでも多く見受けられました。難易度を今回の問題だけで判断するのは危険かもしれません。お2人は理科がやはり得意でしたか。

S:はい、得意な方でした。受験生の頃は、過去問でもだいたい90点は越えていたと思います。

Y:私も得意な方でしたね。90点を超えるほどではありませんでしたが、80点後半くらいは取っていました。

O:すごいですね。私が前回解いたときは70点でしたから、やはり高専生の理工系の強さを感じます。理科の入試対策では、どのようなことをしていましたか。

S:教科書よりかは、過去問の問題集を重視していました。特に解答部分の解説は大事にしていて、問題においてどのように知識を活用しているのかが分かるんです。ノートと照らし合わせながら直近5年分の過去問にあたれば、ある程度のパターンが分かると思いますよ。

Y:私は大きな紙を用意して、それを物理・化学・生物・地学の4つに区切り、過去問で間違えた箇所のメモ書きをそれぞれに蓄積していきました。紙の大きさにも制限がありますから、本当に分からないところだけをメモするようにし、何回も間違えたところには間違えた回数も書いておくようにしましたね。

O:ノートにメモするわけではないんですね。

Y:はい。ノートに書くと、特定のメモを見返そうと思ったときに見つけにくくなるんです。でも、1枚の紙にメモをしていたら見つけやすくなります。入試前日はその紙をずっと見ていましたね。今でも、やって良かったなと思っています!

高専での学びに対する素養

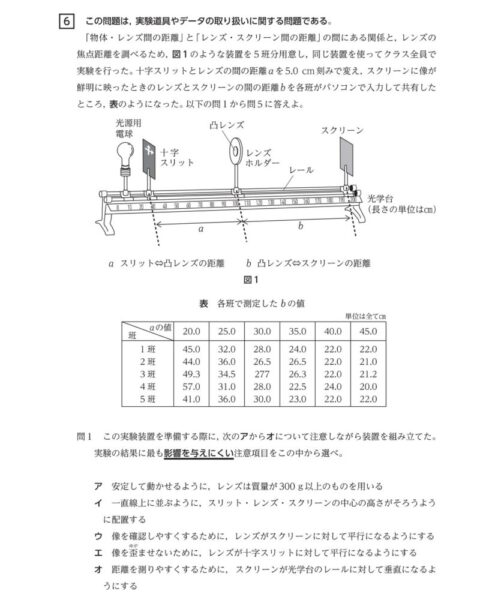

O:大問6は、冒頭で「この問題は、実験道具やデータの取り扱いに関する問題である。」と、太字で明記しているのが興味深かったです。AI技術が各所で使われるようになった現代だからこそ、データをどのように導き出し、そのデータをどう判断するのかがより重視されているのかなと推測したくなります。

Y:問1は「絶対に備えないといけない実験条件」ではなく「実験結果に影響を与えにくい注意事項」を問うという、不思議な問題でしたね。

S:入試で点数をとる観点でいえば、大問6はそのほかに比べるとそこまで難しくないと思います。時間が足りなくて、最終問題である大問6を取りこぼしてしまうと大変です。

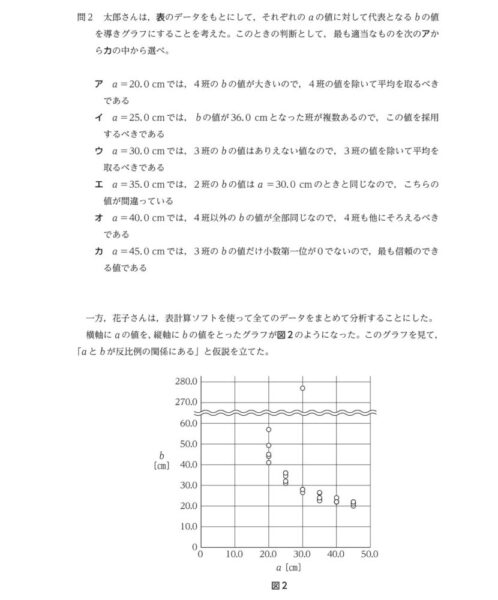

O:難しくはないのですが、問2はちょっと悩みましたね。大問6の導入に掲載している表の数値をどのように処理するかが問われた問題です。

O:というのも、「イ」「エ」「オ」「カ」はすぐに選択肢から除外できるのですが、「ア」と「ウ」はどちらも「最大の値を除外する」という点で似ていたんです。結局、「ありえない値」と書いてある「ウ」を選択し、それが正解だったのですが、「ア」を正解にしようとするなら、最小の値も除外するというフィギュアスケートの採点みたいな処理をしたほうが良いのかなとか、いろいろ考えてしましました。

S:法則性を感じないデータが出ても無視してはいけないよ、ということを大問6では伝えようとしている感じがしますね。

O:たしかに。問3の導入にある図2のグラフでは、問2で除く判断をした「ありえない値」がしっかり印されているんですよね。ただ、問2は太郎さんが、問3は花子さんが分析している設定なので、異なる判断が行われていてもおかしくないのですが。

Y:「高専に入学するからには、実験・実習における考え方の基礎を持っておきなさい」というメッセージを感じる入試でしたね。

※本記事の内容は、あくまでS、Y、Oの独自の感想です。

◇

<理科の得点>

S:71点/100点 Y:92点/100点 O:93点/100点

◇

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。

詳細はコチラをご覧ください。

◇

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏