沖縄高専在学中に、地元の雇用における情勢を知り、解決のために起業を志したという真嘉比愛さん。「最高に面白い仕事を沖縄に創る」という目標を掲げ、データ利活用やシステム開発などの事業を行っている真嘉比さんに、学生時代や創業当初のエピソード、会社の展望などを伺いました。

今の自分のコア部分をつくった高専時代

―沖縄高専の2期生とのことですが、進学を決めたきっかけを教えてください。

元は父がパソコンを自分で組み立てたり、故障時には自分で動作を確認したりする様子を小学生ながらに見ていて興味を持ったのが、高専へ進学を決めた最初のきっかけです。

受験時は、実は一般の高校も含めて進学先を検討していました。私の時は、沖縄高専2期生を募集していた時代なので、卒業生もおらず、進学先や就職先などのデータもありません。

ただ、当時「高専」という新しい環境がつくられ、「沖縄でこれから面白いことが起こるぞ」といった雰囲気を感じていました。他にも全寮制である点や、設備の新しさなど、さまざまな要素が重なり、とにかく面白そうでワクワクしたというのが大きな理由です。

―高専に入学してみて、周りの学生にどのような印象をいだきましたか。

飛び抜けて優秀な学生が多かった印象です。これは入学年度によって違うとは思いますが、例えば1期生の時は受験倍率が10倍もありました。私は推薦で受かりましたが、2期生の一般入試でも4倍以上の倍率があったそうで、合格するのが難しかったみたいです。その中を勝ち抜いてきたということで、優秀な人が多かったですね。

例えば、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の資格試験に合格した人や、情報オリンピックに出場経験のある人がクラスメイトにいて、今考えても、よくそんなメンバーの中で一緒に授業を受けていたなと思います。そのようなレベルの人たちに囲まれていること自体、やっぱり高専に入ってよかったなと思わせるものがありました。

―高専での専攻内容を教えてください。

当時は、組み込みシステムやFPGA(※)といった分野の研究室を選び、電子・電気回路からハードウェア、ソフトウェアまで、さまざまな領域をカバーする課程に所属していました。当時から興味の幅が広く、どの分野を選んでも楽しく研究を進められると確信していたので、研究内容は最終的に直感で選びました。

※Field Programmable Gate Arrayの略。設計者や購入者が現場(Field)で構成をプログラムできる(Programmable)、デジタル信号を扱う回路(Gate)を多数配列した(Array)デバイスのことで、液晶パネルやコンピュータ、ゲーム機など、様々な電子機器に使用されている。

今は事業でAIやデータ分析の領域を扱っています。高専時代とは異なる分野ですが、専門分野だけでなく、周辺分野の知識も一定はあることが望ましいので、高専時代の勉強が今の基礎になっていると感じます。

―高専時代はどのような学生生活を送っていらっしゃいましたか。

高専時代はしごかれた思い出が強いですね(笑) 当時はレポートが週に10本も課され、毎日頑張って取り組んでいました。現在も大量にレポートがあるのかは分かりませんが、今思うと、当時はできたばかりの学校だったので、おそらく先生たちも手探り状態で指導をされていたのかなと思います。

提出したレポートは真っ赤になって手元に戻ってくるので、その修正にも時間がかかります。毎日授業が終わってから夜の9時,10時くらいまでレポート作成や修正に取り組んでいました。高専や大学で先輩のレポートが出回っているケースがよくありますが、そもそも卒業生がいないので参考にできるレポートもありません。0から1を生み出す作業がとても大変でした。

ただ、そのおかげで仕事でも必要なロジカルシンキングや仮説検証のサイクルを回すなどの力が身につき、今の自分のコアになっていると思います。文章力もつきました。会社では社長として私が0から1をつくっていく必要があり、高専時代の経験が今につながっているなと思います。

沖縄の雇用の現状と向き合う。怒りが起業という形へ

―高専から大学へ編入され、厳しいと言われていた研究室に入ったそうですね。

私は周囲の影響を受けやすいので、厳しい研究室に入らなければサボってしまうと思ったんです。加えて、闘争心の強いタイプなので、周りに優秀な人が多いと、その中で1番になりたいというモチベーションを持って研究に熱心に取り組めると思いました。

高専時代は優秀な人に囲まれていたおかげで、自分のモチベーション維持や成長につながっていると感じることが多くありました。意欲や熱意のある人が、自分にエネルギーを与えてくれているような気がして、良い影響になっていたんです。

そのような理由から、研究テーマではなく雰囲気を優先し、あえて厳しい研究室を選びました。結果、その研究室のテーマである自然言語処理やデータ分析という領域が、今の事業内容につながっています。

―その後大学院に進学され、卒業後は就職されていますね。どのようなポイントで就職活動をされていたんですか。

大学院時代、自分にはどのような環境が合っているのかを確認するため、さまざまな企業にインターンに行きました。情報通信分野の国の研究所や、GoogleやMicrosoftを含めた外資系企業、ベンチャーなどさまざまです。

いろんな企業を見る中で、自分は大きな会社の末端で物事を進めるよりも、小さい組織でも良いので最初から最後まで意思決定に携われるような、自分の影響力が高い環境の方がモチベーションにつながることが分かったんです。いわゆる、鶏口牛後ですね。そのような軸で東京の企業を就職先として決め、データサイエンティストとして働き始めました。

―就職を経て起業をされたとのことですが、起業のきっかけは何だったのでしょうか。

実は高専4年生の頃から「いずれは地元で起業を」と考え始めていたんです。

当時、大学への編入を決めていたのですが、就職も検討してみようと思って調べてみた時に、初めて沖縄の雇用事情を知りました。沖縄の地元企業の方たちと話してみると、「沖縄はニアショア(※)が多く、2次請け3次請けが当たり前の世界」「給料が安くて、何をつくっているのかもよく分からない」「ITではない分野に就職したほうが良い」とおっしゃるんです。

※開発業務の一部、もしくは全部を国内の地方都市の企業に外注すること。発注元からすると大都市の企業と比べ安価に外注できるだけでなく、海外企業に外注するオフショアで発生する言語の壁がないこともメリットとして挙げられる。

当時、沖縄は国内で見ても給与水準が低く、労働環境が悪いと言われていました。IT業界の人たちはインターネットの力を使って世の中を変える力を持っているのに、なぜ「沖縄だから」という理由で、この現状を受け入れているんだろうと、怒りのようなものを感じたんです。

もちろん、例えば東京のような給与水準の高い場所で就職する、給与の高い仕事に就く、という考え方もあると思います。そのやり方でうまくやっていける人は、良いと思います。でも、私は「沖縄だから、IT業界だから、できない」という前提部分にある思い込みを取り払いたいと考えました。

そうして、「本当に面白い価値ある仕事はどこにでもつくれるんだ」ということを証明するため、いずれ沖縄に戻って起業しようと決意し、会社員を経て、社内起業という形で沖縄に起業する流れとなります。

会社を、沖縄を、エネルギッシュに率いる

―今では考えられないような創業時のエピソードはありますか。

まず、社員と契約するためには「雇用契約書」を結ぶという基本的なルールさえ知らず、親会社のバックオフィスに質問した際に、そんなことも知らないのかとひどく怒られました(笑) また、サーバーをいちから組み立てようとして、全パーツを経費にしようとしたら、これも親会社に怒られ、止められました。

あと、親会社に売上や採用などの事業計画を聞かれ、わからないのでただ「頑張ります」とだけ回答していたら心配されましたね。今考えるとありえない話なのですが、当初は本当にわからないことだらけだったんです。他にも、採用やバックオフィス関連業務など、さまざまな点で苦労し、ほとんどが見切り発車だったと思います。

―会社はどのような雰囲気なのでしょうか。

自由度の高い会社だと思います。設立当初から「クレイジー」というキーワードを軸に採用してきました。そのため、面接という方法に縛られず、社員からの紹介、イベント開催など、自由な形でメンバーを集めているのが、会社自体の自由度が高い1つの理由です。

また、社員の挑戦を後押しするような文化をつくっていて、「やりたいことを実現する」「やりたいことは自分で決める」「他の人のやりたいことを尊重する」という社風は、ずっと前から全社で共有してきたことです。そのため、熱意を持って何かを成し遂げたいと思っている人にとっては、自由度が高く、良い環境なのではと思います。

―社員の方から、真嘉比さんはエネルギッシュな人だと伺いました。

どうなんですかね(笑) 自分では、エネルギッシュというか、お調子者なのかなとは思います。ただ、後先を考えずに進められる点が強みだと思っていて、これがエネルギッシュと言われる所以かもしれません。

また、私は0から1にすることが得意だと思っています。ありがたいことに、会社には後ろから細かくフォローしてくれる、つまり1を100にしてくれる優秀な人がたくさんいます。そのため、不安なく進められるという点も大きいですね。

あと、今思うと高専は挑戦を尊ぶ文化があり、一歩踏み出す人が称賛を集めやすい環境でした。そのような高専での環境が自分の経験則となり、ためらわずに挑戦を続けられるのだと思います。

―今後、挑戦したいことを教えてください。

ちゅらデータは、「最高に面白い仕事を沖縄に創りたい」という目標を掲げています。「面白い仕事」とは「(面白くあるためには余裕が必要なので)稼げること」「(自分のモチベーションにつながるような)面白い人と一緒に働けること」「先端の仕事(トップランナー)であること」の3つからなると考えています。

この3つを実現するためには、最初に私たち自身がモデルケースになる必要があるので、まずは社員自身が「うちは本当に面白い会社だ!」と胸を張って言えるような環境の構築を目指しています。将来的には、他の企業にも影響を与えて、一緒になって沖縄に「本当に面白い仕事」を実現していきたいですね。

―今高専に通われている方へ、高専の先輩としてメッセージをいただけますか。

高専では、仕事をする上で通ずる自身の核となるようなものを学んだり育んだりできる場だと思うので、ぜひ今の環境を全力で楽しんでほしいなと思います。また、経験上、ロジカルシンキングや仮説思考などのスキルは、高専時代から今まで日々筋トレのように続けていくことで伸びるものだと分かりました。

今、課題やレポートが大変でも、一つひとつ向き合えば、2〜3年後には必ず自分自身の助けになります。できることからで良いので、まずは目の前の勉強を今はひたすら頑張ってほしいです。

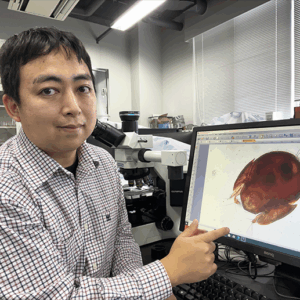

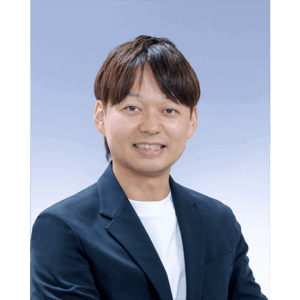

真嘉比 愛氏

Ai Makabi

- ちゅらデータ株式会社 代表取締役社長

2010年 沖縄工業高等専門学校 情報通信システム工学科 卒業

2012年 長岡技術科学大学 電気電子情報工学課程 卒業

2014年 長岡技術科学大学大学院 電気電子情報工学専攻 修了

2014年4月〜2016年2月 株式会社VOYAGE GROUP

2016年3月よりDATUM STUDIO株式会社

2017年8月よりちゅらデータ株式会社 代表取締役社長

2019年7月よりDATUM STUDIO株式会社 取締役副社長

2018年7月より一般社団法人沖縄ITイノベーション戦略センター 理事

沖縄工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 沖縄高専で「航空技術者プログラム」を履修し、今では一等航空整備士! さらなる目標と、整備士としてのスピリット

- 日本トランスオーシャン航空株式会社 運航点検整備部 電装整備課

座間味 愛樹 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- 教えることの面白さに出会った高専時代。プログラミングの本質を理解するための学習支援に取り組む研究者の原点

- 千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 教授

國宗 永佳 氏