幼い頃にテレビで観たロボコンをきっかけに、米子高専に入学した山本雄介さん。在学中はロボコンやセルフレジ開発、RoboCupなどに挑み、仲間とともに試行錯誤を重ねてきました。現在は小型ドローンを開発する株式会社Liberawareにて、製造・修理を通じて社会を支える現場に携わっています。何にでも挑戦できる自由な環境が自分を育てたと語る山本さんに、これまでのお話を伺いました。

ロボコンとの出会いが高専への道を拓いた

―中学時代に高専進学を意識されたきっかけは何だったのでしょうか。

中学1年生のとき、祖父の部屋で一緒に見たロボコンがきっかけでした。祖父はロボコンを見るのが好きな人で、その日はテレビで大会を一緒に見ようと誘ってくれたんです。大会を通して見て、「ロボットが操作した通りの動きするのは当たり前ではない」ということ、そしてその裏には誰かが積み上げた膨大な工夫や技術、試行錯誤があることを知り、興味を引かれていきました。

もともと自由研究など理系的な工作や実験が好きで、当時から将来は理系に進みたいと漠然と考えていました。ロボコンとの出会いでその思いは一層強まり、過去の大会映像を夢中で調べるようになりました。すると、私がロボコンに夢中なことを母から聞いた中学の先生が高専の存在を教えてくれ、学力的にも「今のまま頑張れば入れる」と後押ししてもらい、進学の道が固まりました。

―実際に入学した高専生活で、良かったことや印象的な経験はありますか。

良かったことは、自由に自分で考えて行動できる環境ですね。高専では生徒ではなく「学生」と呼ばれ、自ら考えて動くことが求められます。挑戦する際の障害が少なく、「やってみたい」をすぐ行動に移せる環境は貴重でした。私が入学した米子高専の電子制御工学科(現:情報システムコース)では、機械、電気、情報を浅く広く学べて、後に専門的に学びたい分野を掘り下げる土台をつくることができました。

また、幅広い知識を持つことで分野をまたいだ発想が生まれます。例えば、機械系の課題を解くときに電気や情報の知識が役立つこともあり、「異なる分野なのに近い部分がある」と感じる瞬間が何度もありました。他分野への挑戦のハードルが低いのは、高専のカリキュラムならではの魅力です。

―特に思い出に残っている取り組みは何でしょうか。

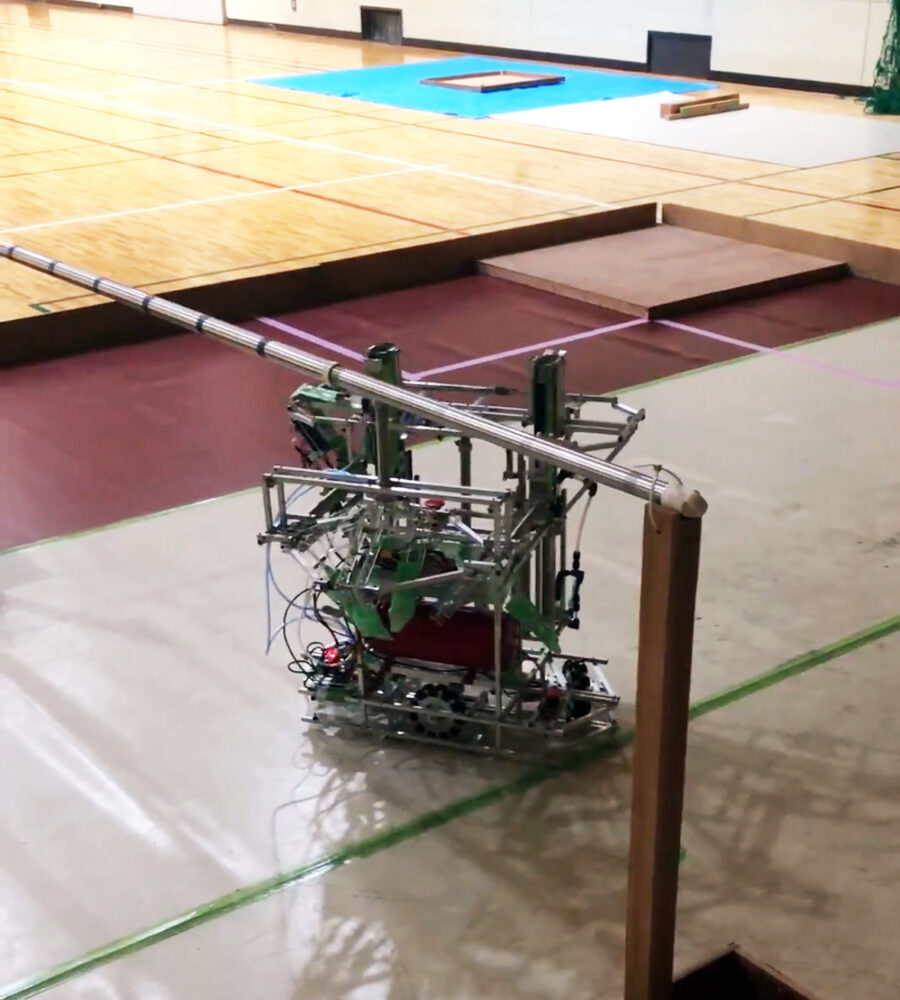

ひとつはやはりロボコンです。進学のきっかけにもなった競技に、プレイヤーとして参加できたのは特別な経験でした。1年から4年まで関わり、3年からは回路班リーダーとして取り組みました。ロボットの制御プログラムを担当し、成功も失敗も含めて多くを学びました。

もうひとつは、5年生の高専祭でのセルフレジ開発です。友人から「高専生活の集大成としてなにか特別なことをやろう」と声をかけられ、参加を決めました。

夏休み終わりから約3か月でゼロから開発し、私はお金の投入と回収部分を担当しました。屋外設置での日差しによるコイン認識の不具合、発行されたばかりの新硬貨への対応、経年変化で色を大きく変える10円玉の判別など、時間はないのに課題が山積で大変でしたが、当日にお客さんから「すごい!」「面白い!」という声をもらえたときの喜びは大きかったです。

―在学中の卒業研究について教えてください。

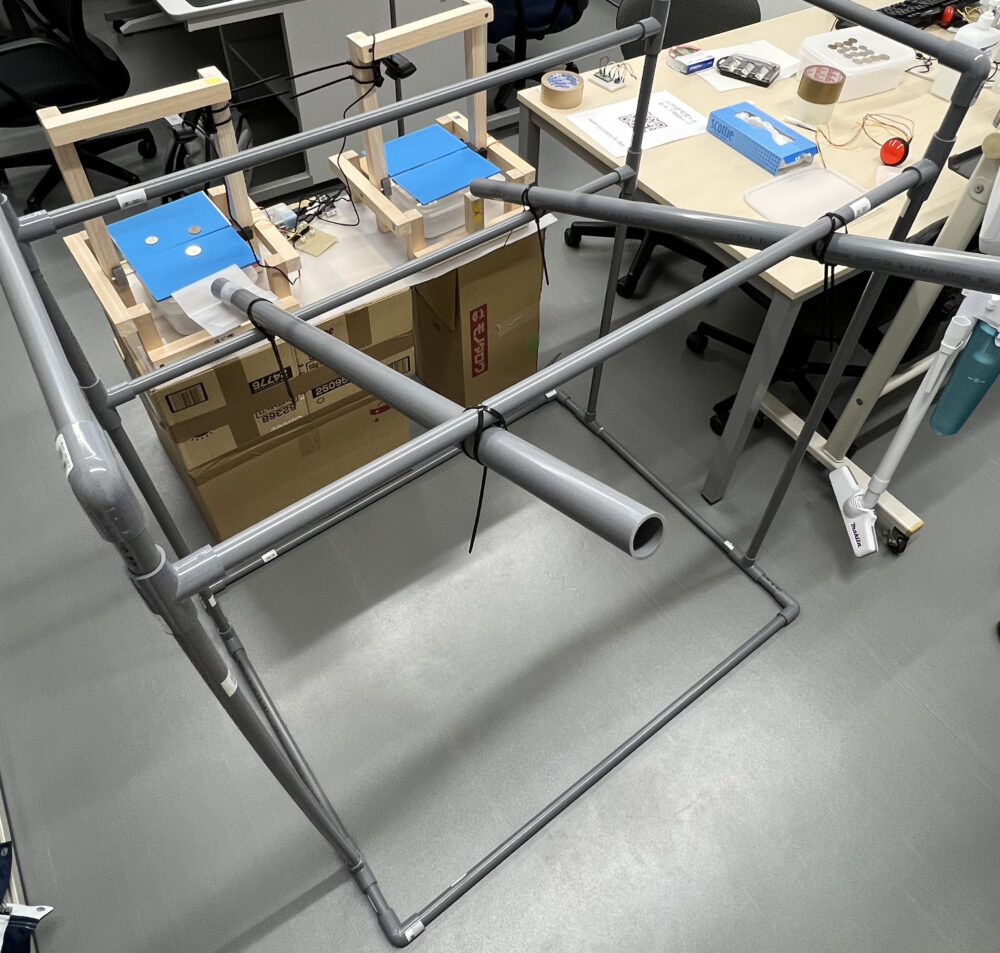

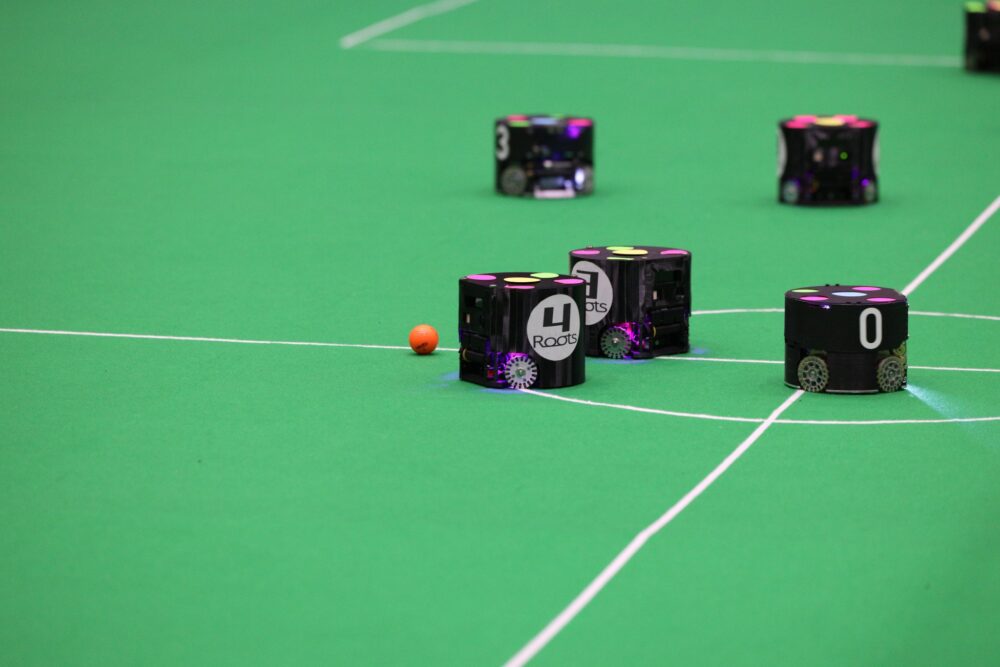

ロボコン引退後の4年生のとき、RoboCupに取り組む先生と出会い、面白そうだと感じてその研究室に入りました。なかでも私が取り組むことになったRoboCup Soccer SSL(小型ロボットによるサッカー競技)は、ルールが固定され、毎年機体や戦術をブラッシュアップしていく競技で、ゼロから作るロボコンとは違う魅力があります。関わっていたチームにはパス機能に相当するコードがなかったため、研究としてパスアルゴリズムの開発を任されました。

開発では、相手にボールを奪われない安全なコースを計算しながら、処理速度を軽くすることを重視し、高校数学程度の知識で理解できるよう、誰が読んでも分かりやすいコードを心がけました。難解なプログラムはせっかく興味を持っている新しい人材を遠ざけてしまうため、「わかる喜び」を感じてもらえる構造を意識して書くようにしていました。

―研究を通じて、どんな苦労がありましたか。

大変だったのは、処理効率とコードの可読性を両立させることです。計算量が多すぎると試合中の処理が間に合わず、パスの精度が落ちます。効率化しすぎると今度はロジックが複雑になり、後から読む人が理解しづらくなります。ホワイトボード一面に数式を書き出し、最適解を探す日々が続きました。納得のいくものができたときは、本当に嬉しかったです。

転職を経てたどり着いた小型ドローンの現場

―卒業後のキャリアについて教えてください。

高専卒業後は、株式会社マイスターエンジニアリングに新卒で入社しました。技術営業としてキーエンス製の工業用カメラの現場立ち上げ、保守・運用業務を担当しましたが、やはり開発に携わりたいという気持ちが強まり、1年で転職を決意しました。

次に選んだのはパーソルクロステクノロジー株式会社で、入社して間もなく、派遣先として決まったのが現在の職場である株式会社Liberawareです。はじめは多様な現場を経験してスキルを広げようと考えていたのですが、職場環境の良さや、自分のやりたいことに挑戦できる雰囲気に魅力を感じ、1年弱でこちらに転職することになりました。

―現在の仕事について詳しく教えてください。

Liberawareは、狭小空間用の小型ドローンを開発・製造するメーカーです。主に空調ダクト、下水道、製鉄所といった人が立ち入れない過酷な環境での点検作業を支えるための機体を製造しています。2025年に起こった埼玉県八潮市の道路陥没事件で転落したトラックとその運転手を弊社のドローンが発見した事例もあり、社会的にも注目される製品を扱っています。

私は主に製造と修理を担当しています。現場で飛ばすことはほとんどありませんが、出荷前や修理後の品質確認は重要な業務です。狭い空間でも確実に通信できるよう、コントローラーとアンテナを分離して電波を届ける構造など、通常のドローンとは異なる設計思想に触れられるのは面白いところです。

―今後の目標を教えてください。

まだ製品全体の構造やプロジェクトの流れを学んでいる段階ですが、領域を限定せずに幅広い知識を吸収し、必要とあらば新しい分野にも挑戦できる柔軟性を持ち続けたいです。最終的には「この仕事は山本さんに聞けばわかる」と言われるような専門性を身に着けたいですが、今は基礎力を固める時期と考えています。

プライベートでも挑戦を継続したいです。これまで避けてきた分野や苦手意識のあることにあえて取り組み、自分の可能性を広げたいと思っています。新しい趣味を試したり、人前での発表に挑戦したりと、壁をつくらずに進むことが自分を成長させる鍵だと感じています。

―高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

高専を卒業した身として、高専そのものは非常に楽しくおすすめですが、十分に自分の将来を考えたうえで、高専を受験することが重要だと思います。

高専は普通高校の1.5倍速で授業が進み、理系科目もかなり専門的です。入学後についていけず苦しんでいる同級生を実際に見てきました。青春を過ごす大切な5年間をそのように過ごすのは、とてももったいないと思います。だからこそ、「自分は5年間、本当に理系の勉強を続けられるのか」と一度立ち止まって考えてほしいのです。強い意思や興味がないまま進学すると、ギャップに苦しむことになるかもしれません。

一方で、工学や物質系などに強い興味がある学生にとっては、高専は最高の環境です。15歳から専門に触れられるのは大きなアドバンテージで、社会的評価も高い。普通高校に進むのはむしろもったいないとも言えます。

どういう選択をするにせよ「卒業後の20歳や22歳になったとき、自分がどうなりたいのか」を想像して選んでほしいです。理系の道を進むことに確かな興味と覚悟があるなら、高専は強くおすすめできます。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

高専の5年間は本当にあっという間です。勉強に打ち込むのも大切ですが、それだけが正解ではありません。高専は大学のように比較的自由な校風があり、社会と接点を持ちやすい環境でもあります。アルバイトやインターン、課外活動を通じて、実際の社会の仕組みや人間関係を体験することは大きな学びになります。

なぜなら、高専卒で就職しても、その後40年以上は社会で生きていくことになるからです。社会経験が乏しいと、学力が高くてもその点でつまずくことがあります。せっかく高い技術力を持っているのに、それはもったいないです。だからこそ、高専の在学中に「社会とはこういうものなんだ」と実際に外に出て感じてみることが大切です。

何をすると人に喜ばれ、何をすると嫌われるのかを学生のうちに経験しておくことは、後々大きな糧になります。学力だけで評価される環境から一歩外に出て、社会の目線で物事を見ること。それもまた高専生活で得られる重要な学びだと思います。

山本 雄介氏

Yusuke Yamamoto

- 株式会社Liberaware 技術開発部

2023年3月 米子工業高等専門学校 電子制御工学科 卒業

2023年4月 株式会社マイスターエンジニアリング

2024年4月 パーソルクロステクノロジー株式会社

2025年4月より現職

米子工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- チャンスを掴めば、見える景色が変わってくる! 目の前にある機会を活かし、中国と日本の橋渡しを目指す

- 株式会社フェローシップ グロキャリ事業部

矢後 英一 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)