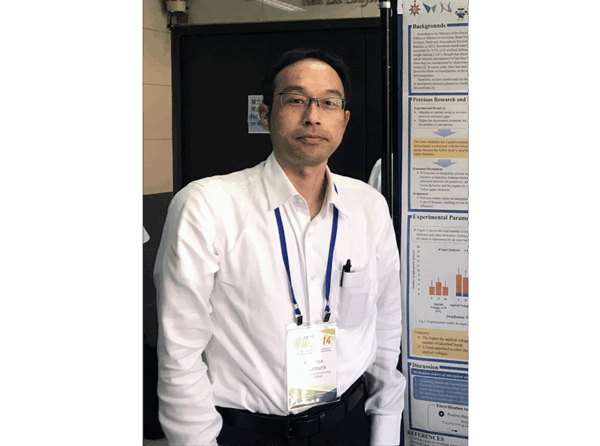

八戸工業高等専門学校の産業システム工学科・マテリアル・バイオ工学コースで助教を務める小船茉理奈先生は、実は八戸高専出身。長年の夢をかなえて高専教員となり、「触媒」に関する研究をされています。高専時代の様子やその後の進路についてお伺いしました。

付録のキットに魅了されて理科好きに

―昔から科学が好きだったのですか。

小さい頃は「学研」の『科学と学習』が好きで、読み物よりもミニトマトの栽培キットやアリの巣観察キット、ミジンコ育成キットなど、付録を楽しみにしている子どもでした。

.jpg)

高校は地元の岩手県二戸市を離れ、本当は盛岡市の公立に行きたいと思っていましたね。それまでいた地域から出て、少し外の環境を見てみたかったんです。でも、親には反対されてしまって……。

そんなあるとき、友人が持っていた八戸高専のパンフレットを見て、高校生の学年から「科学(化学)を専門的に学べる学校があるんだ」と知りました。学費が安いし、就職率も良い。実家から電車で通える距離であることも分かったんです。

親を説得しようと相談してみると、農業高校出身の父が「実は高専に行きたかった」と話してくれて、母も「おもしろそうだ」と賛成してくれました。理科が好きだったので、選んだのは物質工学科(マテリアル・バイオ工学コースの前身)です。

―高専への進学に不安はありませんでしたか。

学力面では不安がありました。実際、高専に入学して最初の数学のテストでは赤点を取ってしまって……。「まずいな」と焦りましたね。ただ、クラスのみんなで教え合ったり、先生のところに相談に行ったりと、周囲に助けられながら徐々に慣れていきました。

学年が進むにつれて、進路の悩みも出てきます。私は絵を描くのが好きだったので、小学生のころの将来の夢はマンガ家、中学生のころは白衣に憧れてお医者さん。高専に入ったときは「化学関係の企業に入れたら」と考えていましたが、5年生で就職活動をしても、行きたい会社がなかなか見つからない。「中途半端に就職するなら勉強と研究を続けよう」と思い、進学の道を考えはじめました。

恩師の存在がきっかけで、触媒の世界へ

―そこから高専教員になられた経緯を教えてください。

高専の教員になろうと思ったのは、専攻科1年生のときです。高専の先生方を見て、不意に「おもしろそう。これを自分の職にしてもいいかもしれない」と思いました。当時は、現在も在籍されている長谷川章先生の研究室に所属していたのですが、「教員になるなら大学院に進学したほうが良い」とアドバイスをいただき、専攻科修了後は北海道大学大学院環境科学院で修士課程、博士後期課程と合わせて5年間を過ごします。

北海道大学を選んだ理由は、触媒の分野では有名な「触媒科学研究所」があったからです。専門性の高い先生が多く在籍されていたことや、興味のあった「環境」の分野についても学べると考え、環境科学院への進学を決めました。暑い地域が苦手なのと、単純に「北海道に行ってみたかった」というのもあります(笑)

単位取得退学という形で大学院を出た後は、「産業技術総合研究所東北センター」に勤務。そのかたわら博士号を取得し、縁あって八戸高専の教員に就くことになりました。

―専門分野は何になるのでしょうか。

触媒化学、グリーンケミストリーで「環境浄化のための触媒材料と反応プロセスの開発」をテーマに研究をしています。環境中に放出された汚染物質を無害なものへと変換する、もしくは、有用な化学品へと変換するために「触媒」と呼ばれる材料をつくること。さらに、その触媒を用いた反応評価や反応プロセスの要素技術を開発することを目的としています。

触媒は、教科書的な定義としては「反応の前後でそれ自身は変化しないが、少量でも反応速度を変化させる物質」です。少し難しいですが、身近なところでは、汚いものをきれいにする役割を果たします。自動車では排気ガスを無害にしたり、空気清浄機では空気をきれいにしたり。私たちの日常生活にも欠かせない、大事な技術なんですよ。

家庭や農業廃水から流れ出した窒素成分が地下水を経由して体内に入ると、酸素欠乏症やチアノーゼの出現が見られるほか、発がん性物質の発生にもつながります。この問題を解決するために、有害な窒素成分を無害なもの、もしくは有用な物質に変える触媒の研究を進めているところです。

積年の夢が実現。「高専の先生」として母校へ

―高専では、どのような授業を担当されているのですか。

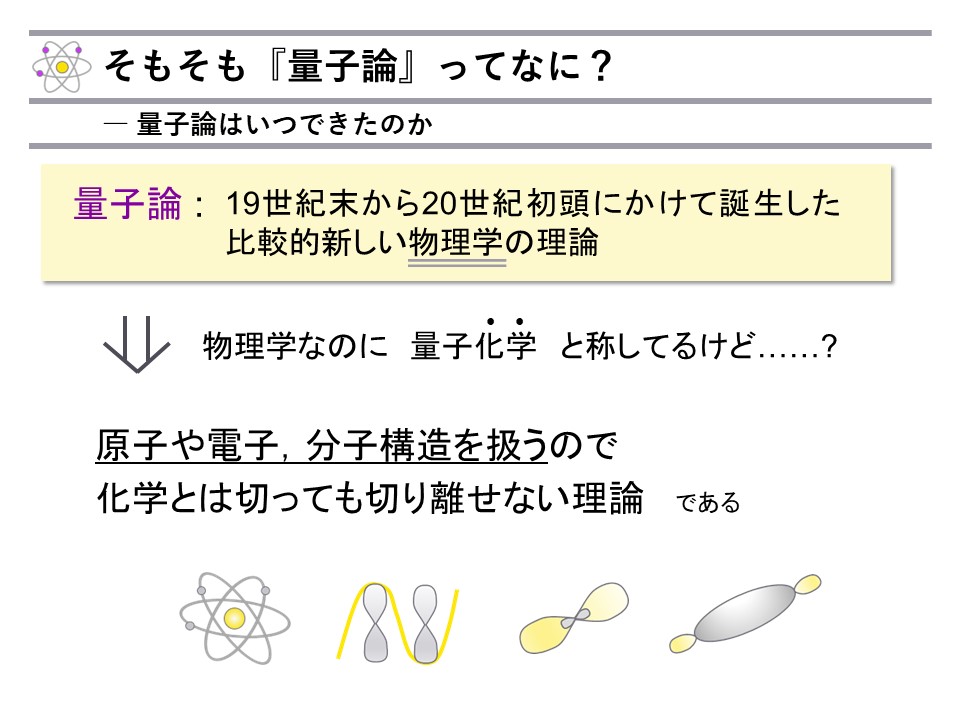

物理化学や量子化学、分析化学などの授業を担当しています。原子や分子の構造、反応速度やエネルギー変化など、目に見えない世界のことを、なるべく簡単に教えるのが私の役目です。高専時代は1番苦手だった物理化学系の科目を教えるとは想像もしませんでしたが、「昔はこんなことを習ったな。先生はこれを伝えたかったのか」と思い返しながら、教壇に立っています。

―苦手科目を克服できたきっかけは何だったのでしょうか。

物理化学は自分史上最低の点数をたたき出した科目で、「ヤバいな」とショックを受けたことと、やっぱりちょっと悔しかったんです。当時はテストの点数だけを見ていましたが、大人になって勉強し直してみると、「苦手」から学べることって、すごく多いと思いました。

好きなことはスイスイとできちゃうから、何も考えずに問題を解き進めてしまうけど、苦手だと「なにこれ? なんでこうなるの?」って考えますよね。いろんな教科書や本を読むたびに、高専時代の知識が横断的につながっていく。そのとき初めて「学問っておもしろいな!」と実感しました。

―母校で念願の教員として働く心境はいかがですか。

初出勤はコロナ禍の最中だったので、私の存在を知らない学生もたくさんいると思います。今年度からは、相談室相談員、キャリア教育・学習支援センター委員として、学生の悩みや進路相談にのる機会が増えました。私が学生だったころにはなかった悩みもたくさんあると感じていますね。

また、マテリアル・バイオ工学コースの1年生を対象とした『マテリアル・バイオ工学序論』の講義で、私の担当回では、学生時代の話をしています。高専生としての悩みはひと通り経験してきたと思うので、今の学生たちの助けになれたらという思いからです。

「こんなにしんどいこともあったけど私も何とかなったんだから、これからいろいろあっても、人生とりあえず何とかなるよ」と伝えています。学生には「先生、ちょっといろいろ話し過ぎじゃない?」と心配されるほどです(笑) 何事も失敗を怖がらず、少し肩の力を抜くくらいで大丈夫。何度立ち止まってもいいから、自分のペースでまた進めばいいんですよ。

また、私は優等生タイプではなかったので、「わからない」という気持ちがよくわかります(笑) なるべくわかりやすく伝えようと思っていますが、授業時間には限りがあるので、もしわからないところがあったらいつでも質問(と他愛もないおしゃべりも)大歓迎です。

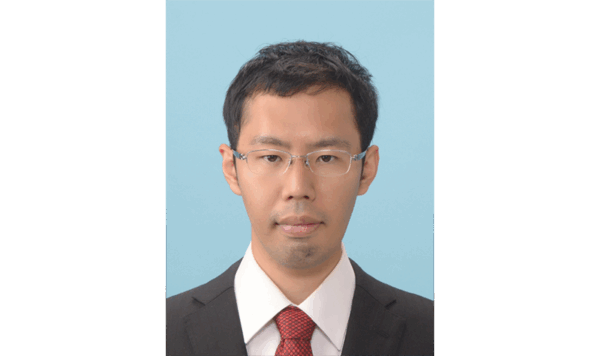

小船 茉理奈氏

Marina Kobune

- 八戸工業高等専門学校 産業システム工学科 マテリアル・バイオ工学コース 助教

2013年 八戸工業高等専門学校 物質工学科 卒業

2015年 八戸工業高等専門学校 専攻科 物質工学専攻 修了

2017年 北海道大学大学院 環境科学院 環境物質科学専攻 修士課程 修了

2020年 北海道大学大学院 環境科学院 環境物質科学専攻 博士後期課程 単位取得退学

2020~2021年 産業技術総合研究所 東北センター 化学プロセス研究部門 コンパクトシステムエンジニアリンググループ テクニカルスタッフ

2021年より現職

八戸工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 高専に入った時点で、未来が楽しくなる準備は整っている。自分と向き合って、満足する素敵な人生を!

- フリーランス

水林 香澄 氏

-300x300.jpg)