中四国の高専生がITの技術を用いて地域課題の解決に挑戦する探究プロジェクト「re-KOSEN※」のキックオフ合宿が、2025年8月26日(火)~28日(木)に開催されました。re-KOSENに採択されると、サポートメンバー(PM、メンター)による伴走支援や支援金(上限100万円)を受けることができます。

※re-KOSENは、経済産業省 令和6年度 未踏的な地方の若手人材発掘育成支援事業費補助金「AKATSUKIプロジェクト」採択事業です。

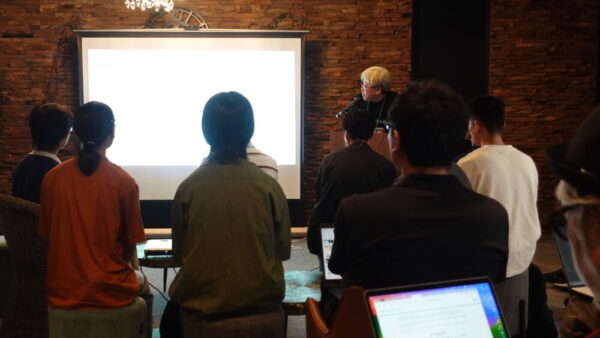

re-KOSENでは10プロジェクトが採択され、キックオフ合宿には8高専から高専生17名が参加(スケジュールの都合上、2名はオンラインで参加)。サポートメンバーとの顔合わせを行ったのち、プロジェクトのブラッシュアップが進められました。本記事ではその模様をレポートします。

1日目「知る・つながる」

re-KOSENのキックオフ合宿は、運営会社であるメディア総研株式会社の本社(福岡県福岡市)で開催されました。

キックオフ合宿の目標は、応募したプロジェクトの方向性や内容、開発スケジュールなどをサポートメンバーと話し合い、不明瞭な箇所を明確にしながら、プロジェクトを具体的に進める前準備を行うことです。初日の合宿説明で登場した言葉を借りると、応募という一歩目を踏んだ高専生の“二歩目”を確かなものにするために開催されました。

1日目には、採択されたプロジェクトがどのようなものなのかを知る時間が設けられました。各プロジェクトのメンバーが簡単な自己紹介とプロジェクト内容について全員の前でプレゼン。各高専のまわりの地域が抱える課題をダイレクトに解決することを目指すプロジェクトが多く見られたほか、半数近くが農業に関するものでした。

また、1日目の最後には懇親会を実施。プロジェクト単体だけで見ればオンラインでミーティングしながらプロジェクトを進めることは可能ですが、キックオフ合宿というオフラインの場があることで、同じre-KOSENに参加している高専生・サポートメンバー同士と交流を深めることができました。こういった人間関係の構築によって、プロジェクトがうまく進む可能性は高まりそうです。実際、「そのプロジェクトを進めるなら、○○高専の○○先生に聞いてみると良いよ」といった会話が見受けられました。

2日目「深める・変える」

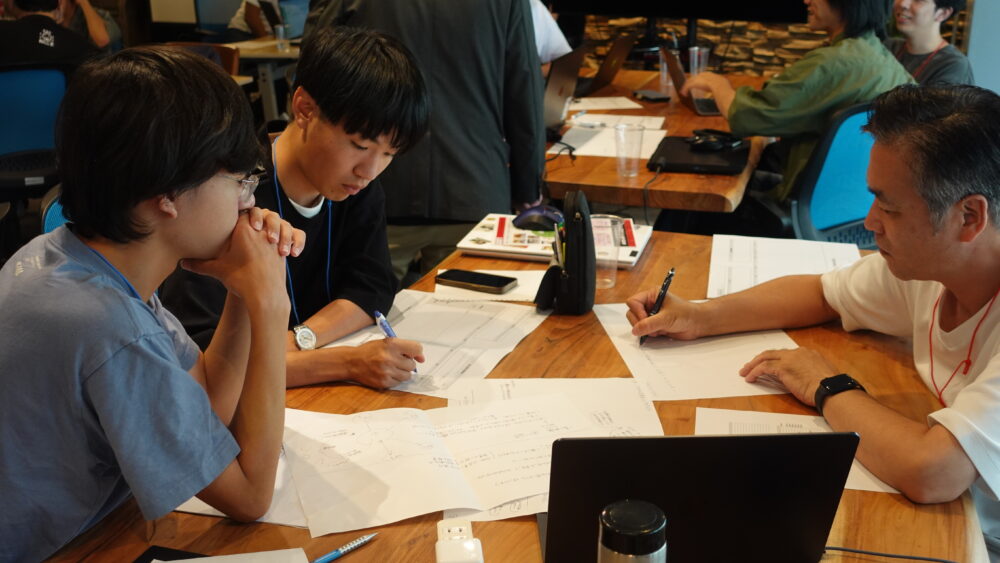

2日目は、キックオフ合宿のメインともいえる「プロジェクトのブラッシュアップ」が行われました。各プロジェクト専任のサポートメンバーと一緒に話し合いながら、方向性などを詰めていきます。

そのブラッシュアップに入る前に、サポートメンバーの土谷徹先生(豊橋技術科学大学 スタートアップ推進室室長)からの講話がありました。「最初の課題設定とアイデア出しが肝心」と話す土谷先生は、「競合が何かを正しく把握すること」や「未来を受け入れるのではなく、自分たちで未来を創造すること(バックキャスティング)」が、アイデア出しの際に重要になると伝えていました。

また、「短期的な結果を求めるよりも、長期的な視点を持って課題の本質を解決することを目指してほしい」とも話す土谷先生。今回のキックオフ合宿で課題を多角的に捉え、それを解決する可能性を増やす——これもプロジェクトの走り出しにおいて重要とのことでした。例えば、地域課題をその地域だけの課題として捉えるのではなく、全国的な課題と紐づけて考えてみるなどです。

ブラッシュアップの時間が始まると、高専生とサポートメンバーとでさっそく熱心な話し合いが始まりました。re-KOSEN事務局が用意した用紙にどんどんメモが書かれていきます。応募時点ではあやふやな部分もあった課題設定やターゲット、競合の有無、スケジュールなどが精査されていきました。特に、プロジェクトプランが大きすぎる/小さすぎるといった部分にフォーカスされていた印象です。

さらに、専任のサポートメンバーだけでなく、他プロジェクトのサポートメンバーと話せる機会も途中で1時間半ほど用意されました。さらに違う視点で課題を捉える点において、このキックオフ合宿というオフラインの場が生きた時間だったと言えるでしょう。

3日目「共有する・走り始める」

2日目のブラッシュアップによってどのような点を変更したのか——それを発表するのが3日目のプログラムでした。

具体的な詳細を記事内で紹介することはできませんが、例えば規格外野菜を活用することを目指したプロジェクトでは、野菜全般を活用するのではなく、一つの野菜にフォーカスして進めることになりました。根拠のある方向転換(ピボット)が有効であることは、キックオフ合宿を通してサポートメンバーの方々が話されていたことであり、合宿後も実証実験やヒアリング、そして科学技術の進化などによってピボットが行われる可能性は十分にあります。

逆に、別のプロジェクトでは、もともと想定していたコンセプトを増やし、サービス内容を新たに加えたものもありました。多角的に課題を捉え、視野を広くしたことで、プロジェクトを大きくする、あるいは小さくするといった変更を行ったチームが多かったように見受けられました。

採択されたプロジェクトメンバーの中には、初めてプロジェクトを独自に考案して、それを進めてみるという経験をする高専生も多いと思います。今回のキックオフ合宿で他プロジェクトのメンバーやサポートメンバーの方とお話しして、どういう点が良かったと感じたのでしょうか。各プロジェクトメンバーの発表内でコメントをいただきましたので、その中から、いくつかをご紹介します。

自分はAIにプログラムを書かせるのが好きではないのですが、AIを含めた効率的なツールを利用してできるだけ早く開発し、多くのフィードバックをいただいてシステムに反映させることを重視する必要があると気づけました。

予算の使い方を具体的に決めることができて良かったです。

もともとは将来的な人口減少などを見据えたプロジェクトアイデアを発表しましたが、今回のキックオフ合宿で「未来を諦めないことはいつでもできるけど、今を諦める必要もない」という思考に変わったのが良かったと思います。

キックオフ合宿終了後は、サポートメンバーによる伴走支援を受けながら、11月中旬の昼間報告会を経て、翌年1月下旬の最終報告会まで走り抜けることになります。1歩目と2歩目を踏み出した高専生は、最終的にどのような未踏の地に辿り着くことができるのでしょうか。注目です。

◇

○re-KOSEN ホームページ

https://re-kosen.com/

アクセス数ランキング

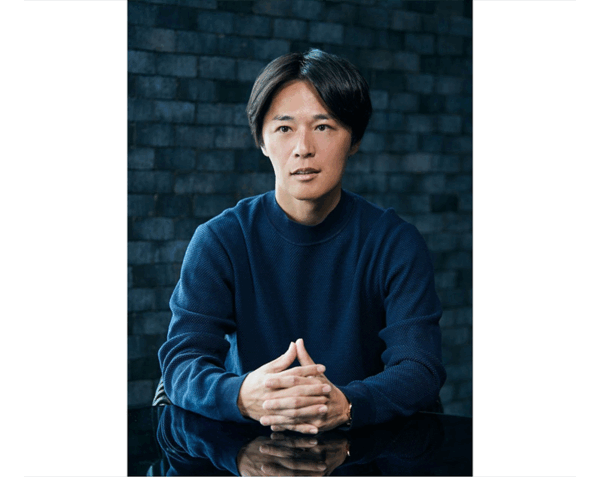

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

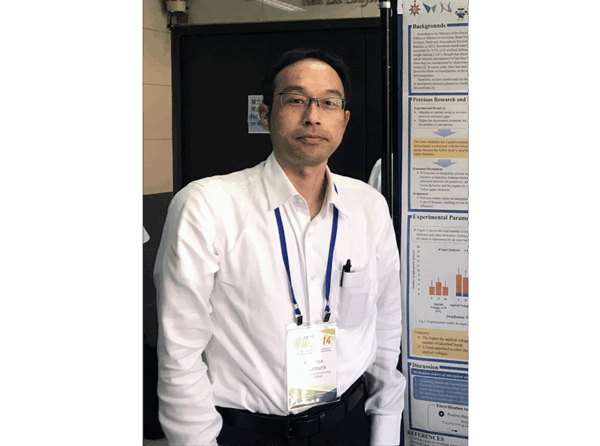

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

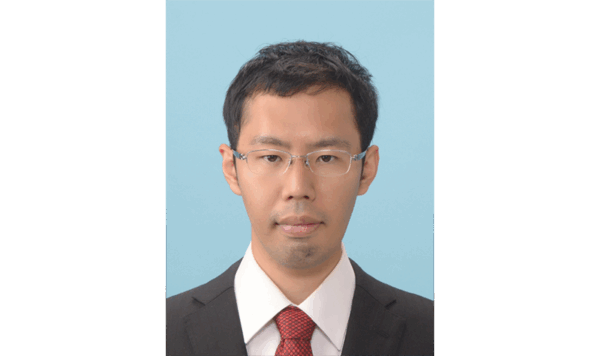

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 日本初の洋上風力発電所建設を担当! 「地図に残る仕事」を目標に今後も再エネ発電所建設を行う

- 株式会社グリーンパワーインベストメント

石狩湾新港洋上風力発電所

藤田 亮 氏

-300x300.jpg)

-300x300.png)