アナログ設計回路の世界的技術者を目指して! 日々の努力と人柄で尊敬を集める

- 取材日

有明高専の専攻科2年生として、アナログ回路設計を専門に研究している佐々木優希さん。日々の高専での授業・研究はもちろん、国内外での学会発表などの課外活動も熱心に行われています。(公財)日本高専・大学支援財団の支援のおかげで研究活動に割ける時間が増えたと話す佐々木さんに、高専での活動や今後の展望などについてお伺いしました。

国際的視野をもって日々研究に打ち込む

—有明高専に入学されたきっかけを教えてください。

もともとスマートフォンなどで気軽にプレイできるソーシャルゲームが好きで、そこから漠然と情報技術系の分野に興味を持ちました。高専を選んだ理由は、高校と短期大学が合体したようなシステムであることと、卒業後は進学・就職の2つが選べたところが大きいです。中でも、入学する前はどの分野を学びたいか明確になっていなかったので、入学後にコースが選択できる有明高専に進学しました。

入学当初は情報システムコースに行こうと思っていたのですが、いろんな授業を受けていくうちに、電気系の方が面白いと感じるようになってきました。そこから電気系分野を専攻して現在に至ります。

—高専での勉強・研究内容について教えてください。

主に電気・電子分野の学習を行っており、強電・弱電・情報系の分野を幅広く学習しています。本科3年生からは週1回以上の頻度で実験を行い、現場でも対応できるような技術を身につけられるよう研鑽を積みました。専攻科に進学してからは電気電子系の分野に加えて、将来的に必ず必要になる情報系や機械系の分野についても学んでいます。

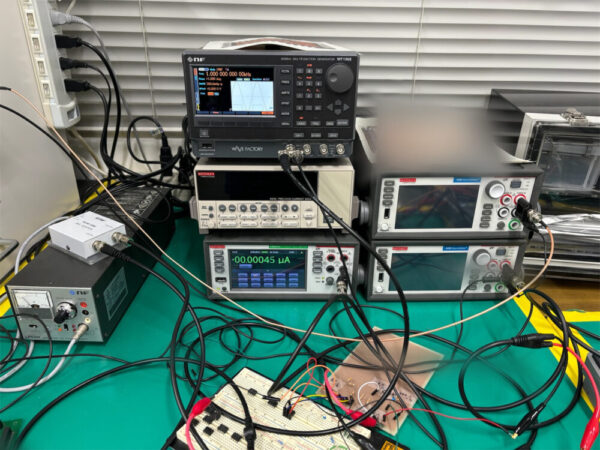

研究室では電子回路の分野、中でもアナログ回路設計について研究しており、アナログ回路設計からICチップの作成、特性の測定といった、ICチップ製作を一通り経験しました。

また、授業外では応用科学学会が主催する「演算増幅器設計コンテスト」に毎年参加し、実践的な技術力を身につけることを意識しています。

—卒業研究はどのようなテーマで行ったのでしょうか。

研究テーマは本科の頃から一貫して、アナログ回路を用いて微小な位相差を計測する回路を設計するというものです。

私の研究室では、人体から発生するインピーダンス※を測定することを行っています。通常、人体に微弱な交流信号を与えると、その信号と体内を流れる電流との間に位相差が生じます。これは体内組織が示すインピーダンスに起因するもので、ここから体の抵抗や水分量などが推定できます。

※電気交流で生じる電圧と電流の位相差を含めた抵抗特性を表す量のこと。生体の水分量等を推定する測定機能など、医療やヘルスケアの分野で幅広く応用されている。

私の研究は、ここから電圧と電流をそれぞれ取り出して、そのわずかな時間的ずれ(位相差)をアナログ回路で精確に検出・解析するというものです。こうして得られた位相差情報を使ってインピーダンスを算出し、尿量などの生体情報をより精密に推定するのが研究のねらいです。

日頃は専門書やオペアンプの設計を通して、アナログ設計回路の基本的なことについて学びながら研究を進めています。この研究テーマで今まで学会で3回ほど研究発表を行っています。

—今まで参加された学会を通して、何か刺激を受けたことや意識が変わったことはありましたか。

今まで国内の学会には2回参加し、台湾で開催された国際学会にも参加しました。国際学会で英語発表をするのは初めてだったので、発表用の英文をすべて自分で作成し、研究室の先生にもチェックしていただきながら、それを覚えて臨みました。

意識が変わった経験は大きく2つあります。1つ目は、自分ではそれなりに研究を行っているつもりでしたが、他の発表者が本当にすごい研究ばかりで、「自分がここにいていいのだろうか」と思うほど刺激を受けたことです。研究分野は今後の職業にも直結するため、まだまだ勉強不足だと痛感し、もっと学びを深めようと思いました。

もう一つは、英語力の不足を改めて感じたことです。研究と同時に英語学習も進めていく必要があると再確認しました。

また、これまでの学会参加は、私の研究室の先生が「ここの学会に行ってみないか」と積極的に提案してくださったところも大きいと思います。学会に参加する際は予稿や論文の執筆が必要ですが、その過程で先生が高い頻度でフィードバックやアドバイスをくださるので、大変ありがたかったです。

—どういうときに研究が楽しいと思いますか。

アナログ回路設計というのは奥深い分野で、基本的に計算で回路の設計を行うのですが、計算して設計した結果、事前にシミュレーションしたとおりの特性結果になるかといった実験過程が非常に楽しいです。計算そのものも、もともと好きですね。逆に、ICチップ化するときのレイアウト設計の作業はCADを用いて行うので、少し苦手です。

研究は、とりあえずしんどいと思っても、「いったん自分が決めた時間まで」と目標を立てて作業を行い、その時間まで頑張ったら帰って、寝て、気分を切り替えてまた頑張るというスタイルで続けています。

—部活動などはされていますか。

特にしていません。実家から通っていますので、時間の余裕があまりないことが大きな理由です。逆にそのぶん勉強面に力を入れるという形で、個人的に英語の勉強——継続的にTOEICの勉強をして、点数を伸ばしているところです。最近は卒業論文や最終課題が立て込んでいてあまりできていないのですが、もうすぐ春休みに入るので、そろそろ再開しようかと考えています。

高専内外から尊敬のまなざしを集める

—日本高専・大学支援財団の奨学生になったことによって、生活にどのような変化がありましたか。

奨学金をいただいたことで、学校終わりの平日のアルバイトを減らすことができました。それまで週の平日2~3日くらいで、1日3時間くらいしていましたね。土日は、自分が勉強したいとき以外は基本的にアルバイトに入っているのですが、平日の勉強や研究に充てる時間が増えました。

—アルバイトでは塾講師のお仕事をされているそうですね。

3年ほどさせてもらっています。人に教えることが得意かどうかは生徒に聞いてみないとわからないのですが、教えることは好きだなと感じますね。理系科目に苦手意識を持った生徒から成績が上がったと聞いたときは、やはりうれしかったです。

研究室でも後輩から何か聞かれればいつも答えるようにしているのですが、「先輩が卒業するなら僕はどうしたらいいんですか」ということを言ってもらえるので、何かしら頼りにしてもらえているのだと思います。

—高専卒業後、どのような人物になりたいと考えていますか。

卒業後は、現在の研究内容である回路設計を行う半導体関連の会社に就職予定です。もともと、アナログ設計回路に携わるためには大学院を修了する必要があると考えていましたが、技術の進歩が著しい今、大学院で研究を行うよりも、実際にアナログ設計の現場でいち早く技術を身につけたいと思いました。

かつては半導体分野においてトップを誇っていた日本ですが、現在は衰退傾向にあります。半導体技術は日々目まぐるしい進歩を続けており、一技術者として、常に学習することが非常に大切だと考えています。日頃から様々な知識、経験を吸収し、アナログ回路のプロフェッショナルになり、将来は世界で活躍できる技術者になりたいです。

—最後に、高専への進学を考えている中学生に向けてメッセージをお願いします。

高専は、将来モノづくりにかかわる仕事がしたいと思う人にとって最高の環境だと思います。進学・就職先には有名大学・大手企業が多く、様々な進路を選ぶことができます。また、学生生活も非常に充実しており、長いところでは5年間同じクラスですので、高専祭や球技大会などの多くの学校行事を通して、一生の仲間をつくることができます。

一方で、理系が苦手な方は苦労すると思いますが、日頃から努力していれば問題ありません。先生方も、数学の勉強がわからない方に対して放課後に勉強会を設けるなど、生徒想いの方ばかりで、困ったときは必ず助けになってくれます。

私は専攻科まで在学しているので、7年間高専にいますが、高専に進学してよかったと心から思うことができています。将来モノづくりがしたい方、技術者になりたい方などには非常におすすめな学校です。

○公益財団法人日本高専・大学支援財団 公式サイト

https://jkusf.or.jp

佐々木 優希氏

Yūki Sasaki

- 有明工業高等専門学校 専攻科 生産情報システム工学専攻 2年