太陽電池・半導体研究の日々を大きな武器に! 日本を誇りに思えるよう、経済を支える人物を目指して

- 取材日

都城高専の専攻科1年生である森健太朗さんは、太陽電池の研究に取り組んでいます。(公財)日本高専・大学支援財団の奨学金がなければ、研究のクオリティは今の8割ぐらいになっていたかもしれないと話す森さんに、高専での取り組みや将来の夢などをお伺いしました。

自分と大学・大学院生/企業との間にあった差

―都城高専に入学されたきっかけを教えてください。

きっかけはいくつかありますが、その1つとして、将来的に工業分野での就職を考えていたことが挙げられます。工業分野の企業は安定しているイメージが自分にはありました。あと、中学校の授業で「技術」があり、それが楽しかったことも工業分野に興味を持った理由です。

2つ目は、5年制のカリキュラムが魅力的だったからです。大学レベルの授業も受けることができますし、高校生だと3年間で就職か進学か決めないといけないですが、高専生だと時間に余裕をもってじっくり考えることができると思いました。

また、実家を離れて寮で友達と生活することにも楽しみを感じていましたね。

―現在は専攻科の機械電気工学専攻に在籍されています。本科を卒業された後、専攻科に進学された理由を教えてください。

本科5年生のとき、あまり自分の中で就職するイメージがしっかり湧かなかったんです。そこで、どういう職業に就きたいかをもう1回深く考えたいと思い、専攻科に進学しました。

―専攻科では、主に太陽電池に関する研究に取り組んでいらっしゃいます。どういった内容なのでしょうか。

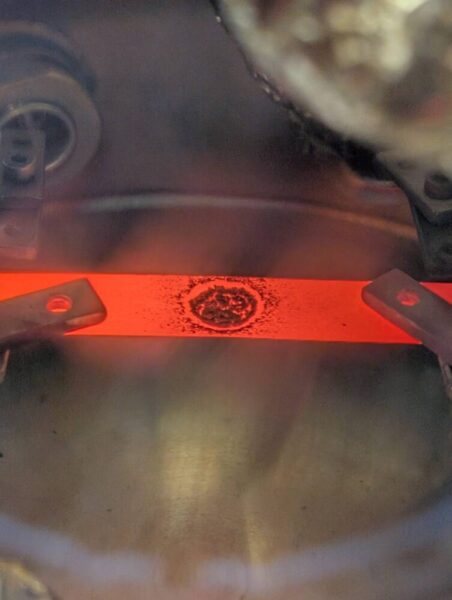

太陽電池は半導体を用いた発電装置でして、太陽電池=半導体と考えて問題ありません。そのため、市場に流通している太陽電池の多くはシリコンを素材にしているのですが、それを他の素材に代えることができるかを試しています。その一つとして研究しているのが銀と錫と硫黄を使用した太陽電池の素材です。

今はシリコンで十分対応できていると思うんですけど、これからの太陽電池の大規模導入を考えると、シリコン以外の素材を使用した太陽電池があった方が良いのです。

あと、発電効率の点でシリコンはそろそろ限界が来ています。他の素材を用いることで発電効率が上がる可能性があるので、その研究が世界的に行われているんです。宇宙で活用されている太陽電池には、より発電効率の良い素材が使われているケースが多いですね。

―森さんは様々な学術イベントに参加されたことがあるそうですね。

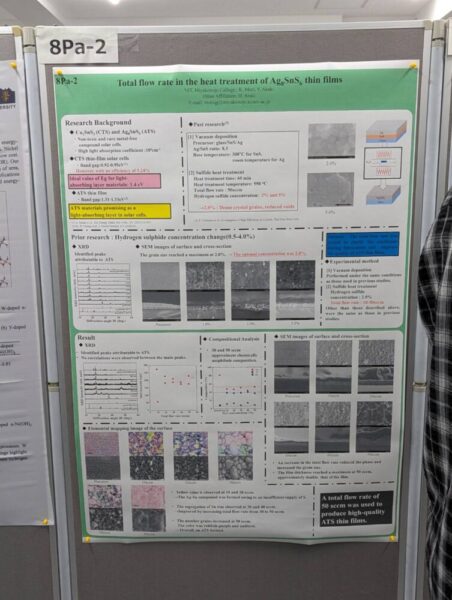

はい、4年生のときには第12回高専-TUT太陽電池合同シンポジウム&GEAR防災・減災(エネルギー)シンポジウムに、5年生と専攻科1年生のときには半導体材料・デバイスフォーラム※に参加しました。

※高専学生の教育/研究力向上への貢献を目指し、2010年から開催しているフォーラム。半導体材料・関連デバイス研究分野に重点を置き、研究発表や討論を通じ、高専生と大学(院)生との研究分野における学生間交流を図っている。2016年以降は学生のキャリア教育支援に展開し、大学・企業セミナーも開催している。

半導体材料・デバイスフォーラムは九州で開催されるイベントです。そのため、半導体分野で研究されている学生、特に自分と同世代の高専生とお話しする機会がありましたね。また、就活とは異なりますけど、企業の方が説明会などを行っているので、さまざまな会社を知る機会にもなりました。

しかし、発表もさせていただいたのですが、自分の研究分野はそこまで広い分野にまたがる研究ではないので、聴講いただいている方に説明することがとても難しかったです。また、大学生や大学院生のポスター発表・口頭発表を見ていると、自分より「データの量」や「データを取る時間」が多いと感じました。

―昨年8月には豊橋技術科学大学の澤田和明先生による集積回路製作実習に参加されたそうですが、いかがでしたか。

都城高専には半導体をつくる研究をされている方があまりいらっしゃらないので、実際に自分でつくれる実習に参加しました。途中で台風が来たことで、5日間だった予定が3日間で終了することになりましたが、それでも貴重な体験でした。

ちなみに集積回路とは、様々な種類の半導体素子を1つの基板上に集めてパッケージングしたものです。集積回路を半導体素子と呼ぶ場合もあります。

―昨年8月にはそのほかにも、韓国にある大手半導体関連企業のインターンシップに参加されたそうですね。

はい。その企業がどういう製品を扱っているのか説明を聞き、その上で実際に機械を使って業務を体験しました。

業務が終わると、韓国の学生や企業の方が夕食などで自分に毎日付き合ってくださるなど多くのご好意をいただき、いろいろなことを話す機会もありました。仕事が終わった後なので、話す内容はたわいもなく、リラックスした雰囲気でしたね。

―インターンシップを通して、森さんはどのような課題意識を持ちましたか。

「仕事の速さ」を目の前で見たので、世界で戦っている企業のレベルは違うなと感じました。

これまでの自分で考えてみると、半導体材料・デバイスフォーラムなどの場で発表する機会は度々あり、それらの発表を目指して研究成果を出そうと、集中して研究を詰めることはありました。しかし、そのような「一時期の集中」を「スピード感」と呼べるのかは、自分にはまだ分からないのが正直なところです。

―将来的にどのような仕事をしたいと、現在は考えていますか。

太陽電池に限らず、半導体関連の企業に就職したいと考えています。

あと、九州で就職したいとも考えています。その理由は単純で、九州が好きだからです。あまり都会の空気が好きじゃないというか、人混みが好きじゃないので、どちらかというと田舎の落ち着いた雰囲気の方がいいかなと思っています。

「自由な時間」をどのように使うか

―森さんが日本高専・大学支援財団を知ったきっかけは何だったのでしょうか。

研究室の指導教員の先生からご紹介いただいたのがきっかけです。奨学金は後で返さないといけないというイメージを自分は持っていたのですが、日本高専・大学支援財団の奨学金は返還が不要である「給付型」であったことに魅力を感じました。

―奨学金によって、生活にどのような変化が生まれましたか。

専攻科生になってからは、寮ではなく、友達と二人で家を借りて生活しているのですが、やはり寮生のときよりも生活費がかかります。そこで、週2回のシフトで居酒屋のアルバイトをしていました。

しかし、奨学金のおかげでアルバイトを辞めることができ、空いた時間を研究に充てることができました。もしアルバイトを続けていたら、研究のクオリティは今の8割ぐらいに落ちていたのではないでしょうか。

日本高専・大学支援財団の奨学金は「給付型であること」以外にも、「自分のような者でも受け取れること」が良い点だと思います。自分は生活費が苦しかったですが、アルバイトを頑張れば一応まかなえる立場ではありました。それでも奨学金が給付されたことは、本当にありがたいと思っています。

―研究面以外で取り組んでいることはありますか。

去年の10~11月に2度の国際学会に参加させていただいた経験から、英語の勉強に取り組んでいます。国際学会での発表そのものは英語の台本をある程度用意することで出来たのですが、発表に対する質問にアドリブで答えることがうまく出来なかったのです。自分の英語力のなさを痛感し、悔しい思いをしましたね。

―先ほどは就職の面での目標を伺いました。それでは、将来的にどのような「人物」になりたいかも教えてください。

一番は今まで育ててくださった両親に恩返しできるような大人になりたいです。長期休暇中などは実家に帰っているものの、寮も含めて6年ぐらい離れて生活しているので、直接的な触れあいは少ないですが、心の支えになっています。

また、日本を誇りに思えるよう、経済を微力ながら支えられる人物になれたらいいなと思っています。政治に関しても関心を持つようになってきましたので、ちゃんと投票しようと、直近の選挙で特に思いました。

―最後に、高専への進学を考えている中学生に向けて、メッセージをお願いします。

高専は普通の高校と違って、自由な時間が多いと思います。その時間を自分のやりたいことや好きなことに充てて、スキルや知識を深めることができれば、その積み重ねが将来の大きな武器になります。自分を磨き続ければ、どんな場所でも重要な人物として輝くことができると思います!

○公益財団法人日本高専・大学支援財団 公式サイト

https://jkusf.or.jp

森 健太朗氏

Kentaro Mori

- 都城工業高等専門学校 専攻科 機械電気工学専攻 1年